学而思,思所得:赖惠敏教授门下访学受教记

2016年8月1日,我有幸来到台湾“中央研究院”近代史研究所进行为期半年的学术访问。我是研究明清社会经济史的,此前,曾与近史所的赖惠敏教授有一面之缘,算不上熟悉,但这半年里不时向她求教,收获颇丰。

2012年上半年,我在中国社会科学院历史研究所读博士,当时有幸听过一场赖教授的学术报告,题目是《十九世纪恰克图贸易的俄罗斯纺织品》(该文后来刊发在《中央研究院近代史研究所集刊》第79期)。那时,我才知道赖教授长期研究中俄商贸,尤其是茶叶贸易的研究。此次来台访学前夕,我向导师万明教授电话辞行,她再三叮嘱我,要利用这次访学机会开拓视野,特别建议我要向赖教授请教。到台稍微安顿之后,8月9日,我就冒昧地给赖教授写了一封邮件,先是介绍了自己的学术背景和师承关系,然后提出问题向她求教。令人欣喜的是,第二天我就收到了教授的回信,她表示欢迎我来访。于是,我得以经常参加老师组织的学术活动,在学问上受了不少的启发。在此仅略述两点。

关注北部边境的茶叶贸易

从硕士以来,我就一直关注祁门红茶的贸易问题。祁门红茶在清光绪初年才创立,但后来居上,不仅成为中国最著名的茶叶品牌,也是世界上久负盛名的茶叶品牌。尤其是在中国茶叶对外贸易全面衰落的情况下,祁门红茶以其独特的品质,成为中国红茶出口的最大宗商品,在中国对外贸易史上占有十分重要的地位。以往对于祁门红茶的研究,多关注的是祁门红茶的生产、制造、运销过程,而对祁红运销到汉口出售给外商(尤其是俄商)之后,如何运销到俄罗斯,在俄罗斯贸易状况等问题甚少关注。

来台湾后,受赖教授的指导,我逐渐将眼光投向中俄边境地区的茶叶贸易,重点关注祁门红茶如何运销到俄罗斯以及在俄罗斯国内的贸易情况——近代英国改由印度进口红茶后,俄国即取代英国成为中国红茶出口最重要的国家。赖教授长期从事中俄边境贸易研究,对此十分熟悉。她建议我关注近代有关恰克图及其边境贸易的清宫档案,并邀请我参加她组织的“中西档案读书会”。

8月26日,我第一次参加赖教授组织的“中西档案读书会”。该读书会每月举行一次,成员大多是从事清代中国边疆史研究的在读博士和青年教师,赖教授意在鼓励青年学者利用有关中俄边境贸易的档案进行学术研究。当天的读书会由赖教授主讲,她演讲的题目是《清代科布多的商号》。之所以关注科布多商号,缘于赖教授对蒙古环状贸易路线的探讨。这条贸易路线是由张家口、归化走到蒙古的,主要是以砖茶和毛皮贸易为主。在演讲中,赖教授着重提出,归化城的商人也领部票到乌苏里雅台与科布多进行贸易,主要是用砖茶去换取新疆的粮食,而且这条贸易路线与到新疆贸易的西商并不冲突。

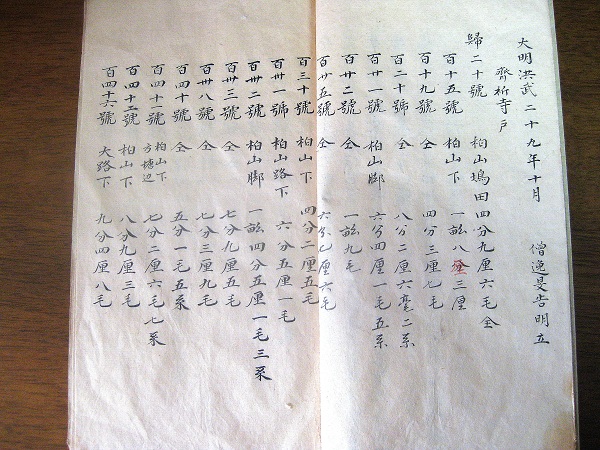

28日上午,赖教授打电话让我到办公室一起讨论茶叶贸易问题。她与我分享说,在看档案的过程中发现同治年间西商假道恰克图贸易的档案内容丰富而有趣,值得专门探讨,建议我对西商茶叶贸易进行专题研究。她还专门打印了其中一份档案供我参考,并将该卷宗题目与档号抄录给我,鼓励我利用这些资料撰写论文。我此前关注的是南中国的茶叶贸易问题,对恰克图茶叶贸易略知一二,并未专门关注。受到赖老师鼓励,我也决意突破原先研究视野的局限,行动起来。

利用赖教授提供的线索,我开始集中收集近史所收藏的同光时期西商假道恰克图贸易的档案,发现共有4个卷宗,600多页,除第1册有所残缺外,其他的较为完整。该档案涉及的是“西商”问题。所谓“西商”,是指从归化城去往新疆贸易的商人,是相对从张家口去往恰克图贸易的“北商”而言的。但在同治年间,新疆发生回乱,通往新疆的贸易路线受阻,西商无法继续往新疆贸易,不仅造成社会秩序乱混,也极大影响政府的税收,于是西商和地方政府向清廷申请假道恰克图进行茶叶贸易。清廷综合考虑后,同意西商的要求,但为避免与北商茶叶贸易的冲突,规定西商只能携带千两茶和珠兰茶,而不能贩运北商经营的白毫茶和武夷茶。但在实际经营的过程中,西商为图利,贩运白毫、武夷茶等杂色茶叶,假道恰克图与俄商贸易,造成恰克图商人“不舍西商之贱,而就北商之贵”的严重后果。这不仅严重侵害北商利益,亦影响税课,在当时在社会中产生了很大影响,围绕这一事件的奏折多达数百件。有鉴于此,我想利用这个资料撰写论文,参加年底的工作坊。为更多地了解该领域研究情况,我去图书馆借阅《中苏贸易史料》、《俄国各民族与中国贸易经济关系史(1917年以前)》、《俄中商贸关系史述》、《清代中俄恰克图贸易》、《西北边境地区中俄贸易:从道光朝到宣统朝》、《中俄边境贸易的起源与沿革》等专题研究书籍。此外,我还集中查阅了《中国边疆行纪、调查记、报告书等资料丛编》(50册),对其中涉及归化城商人贸易及蒙古贸易的资料进行记录。

赖教授的指导将我带入了一个全新的研究领域,而这个领域又与我长期关注的茶叶贸易密切关联。以此为契机,今后我也将从国际市场的框架下对祁门红茶的研究进行再思考。

徽州僧道问题的再理解

受澎湃新闻私家历史栏目的委托,访学期间我曾对赖老师进行专访,访谈围绕乾隆时期的财政与佛教等诸问题展开。因为做访谈的缘故,我反复听录音,涉及佛教方面不明白的问题又去查阅了相关的书籍。一番忙碌下来,不仅弥补了以前的知识缺陷,也加深了我对佛教的认识,我又开始思考明清时期徽州僧道问题。

其实,徽州的僧道问题,最近几年我也做过一些初步探讨,发表过文章(《明清徽州出现现象考伦》的札记)。10月初,台湾大学历史学系李文良教授邀请我去讲学,题目自定,我拟定的演讲主题就是与明清徽州僧道现象相关。

众所周知,徽州传统社会中宗族势力较为强固,这引起了学界的普遍关注,研究成果丰硕。然而以往的研究无论在研究视野,还是材料文本的使用、解读中都存在一定缺陷。比如,谈及徽州宗族,很多学者就有“明清时期徽州是个典型的宗族社会”这一认识,长期以来,徽学研究几乎也是在这个逻辑框架下进行讨论的。然而这样的“刻板印象”相当程度上限制了研究者的视野,而忽视的明清时期徽州社会的其他面相。

其实,传统徽州社会并非唯重宗族,而是一个多元化的社会,宗族、佛教、道教以及民间信仰都在其中起着作用。我对徽州社会的这种认识缘于几年前阅读康熙《善和程氏支谱》。该族谱内容十分简单,除了序跋外,皆为世系图。而世系图,是大多数研究者在阅读中常常忽略的内容,只有研究特定家族的人物关系时才会关注。我在翻阅这份族谱世系图时无意中发现,祁门善和程氏承海派这一支从宋代至清初有十几位族人出家为僧。而此后我翻阅其徽州其他文献时,又发现很多内容与族谱呈现的情况有相互矛盾之处。这就更引发了我的好奇。

一般来说,出家为僧道,意味着绝嗣,这与传统儒家伦理是相违背的,所以徽州宗族在族规家法中有相当多的内容是严禁族人出家为僧为道的,甚至禁止族人与僧道交往。很多宗族将僧道与“倡优”、“胥吏”相并列,视为“贱业”。以往的研究大多也看到了类似记载,而忽视了徽州宗族中“默认”甚至“认同”族人出家为僧道的记载。

徽州族谱和士大夫撰写的文集、笔记中确实有很多反对族人出家为僧道的记载。其中,最为著名一条的是:“徽州独无教门。亦缘族居之故,非惟乡村中难以错处,即城市诸大姓,亦各分段落。所谓天主之堂、礼拜之寺,无从建焉。……徽俗不佛、老之教,僧人、道士惟用之以事斋醮耳,无敬信崇奉之者。所居不过施汤茗之寮,奉香火之庙。求其崇宏壮丽所谓浮屠、老子之宫,绝无有焉。”(嘉庆《橙阳散志》卷末《歙风俗礼教考》)很多学者引用这段记载来说明传统徽州社会是“典型的宗族社会”,是秩序井然、“最重宗法”的地区。但事实上,族谱、方志等文本中反对僧道的记载,多是与那些文人士大夫自身的信仰有关,并不代表徽州社会真实的状况与这些所谓“封建卫道”所言一致。

就个人的阅读情况来说,我先后仔细查阅过230多部徽州族谱。在阅读中发现一半以上的宗族皆有涉及僧道的记载。这些记载不仅见于诸如歙县潭渡黄氏、歙县槐塘程氏、歙县呈坎罗氏、休宁古林黄氏、婺源槐溪王氏、婺源济阳江氏、祁门善和程氏、祁门韩楚二溪汪氏、绩溪明经胡氏等名门望族的族谱中,就是像祁门桃源洪氏、婺源游氏、绩溪冯氏等小姓的族谱中亦有涉及大量僧道资料(这些记载多集中在凡例、族规家法、世系图、人物传记、碑记、诉讼案卷等篇目中)。

对资料进行细致梳理后,我发现,有些家族严厉反对,将僧道视为“异端”、“贱业”;有些则公开“默认”、“认可”僧道,并在家谱中加以书写。此外,还有一些宗族虽然在凡例、族规家法中明令禁止出家,或者与僧道交往,但实际上又将为僧为道的族人载入家谱之中,而这类宗族尤为值得关注,可见制度规范与实际运作之间的强烈差异。

概而言之,僧道乃传统徽州社会中普遍现象,他们在传统社会中存在广泛的生存空间,并与强固的宗族社会和谐共处,相得益彰。徽州也并非人们固有观念中那般,唯重宗族, “独无教门”。

徽州僧道的记载散布于族谱、文集、方志、碑刻等史籍中,而数量众多的宗科科仪书、寺庙账簿、会簿、诉讼案卷等徽州文书资料则为该领域的研究提供了重要基石,因此徽州僧道的研究不仅具有广阔的前景,且该领域的研究能够相当程度推进徽学研究的广度和深度,因而具有重要学术意义。