科尔姆·托宾专栏:承蒙狄更斯,我们依旧活在圣诞节的影响下

《圣诞颂歌》采用黑暗之旅的形式,讲述了一个灵魂从执拗、自私、吝啬走向救赎、幸福和宽厚的历程。斯克掳奇这个形象,初登场时是一个被禁锢在不快乐的孤独中的人,虽非大奸大恶,但狠心绝情,他小气、顽固、毅然的个性,带给他的不是快乐,而是一种因有权主宰他人而获得的冷酷的满足感。他会在最阴郁的冬日里格外坚决地行使这一权力,这一权力,恰恰违背了广为人知的圣诞精神的要义。

虽然圣诞节这个观念的普及,大大归功于《圣诞颂歌》的故事,但在这篇小说问世的1843年,早已有人在报纸的社论版宣讲和阐述这一观念。在新的圣诞气象中,圣诞节包含了施与受的双重含义,既关心比自己不幸的人,又大快朵颐,与亲朋好友一起欢度时光。

为使这个重塑传统的行动更加深入人心,需要创造一位典型人物,他有意排斥这项脆弱不堪的传统所带来的欢乐和温馨。在故事里,此人将由鬼魂带领着,经历个人的炼狱,从而洗涤罪过、净化灵魂。他会看见许多令他惊骇、或使他感到内疚和不受人爱的事,进一步凸显那些已开始过圣诞节的人,似对这集体的欢庆乐在其中。《圣诞颂歌》的故事津津有味地描绘了斯克掳奇必须目睹的噩梦中的场景;这些骇人的景象,细致入微的描述,比下文刻画的那个接受了教训、决定洗心革面的斯克掳奇更富神韵。

这本书的魅力部分来自于它描画了一个阴森鬼气的伦敦。由于伦敦是一个居民村的集合,从一处上流街区到一栋重要的公共建筑,途中人们可以瞥见许多住着穷人的小巷,在伦敦,达官显贵和贫民乞丐每天擦身而过,如此一来,这部小说即从阶级之间的摩擦、从不起眼的巷弄和恢弘的大街紧密相邻的事实中获取了养分。

十九世纪下半叶,不少作家察觉到这种反差所提供的惊人的可能,狄更斯笔下无序扩张、如此广阔、充满戏剧性的伦敦,亦可被刻画成一处神鬼出没之所,实变成虚。在1886年罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《化身博士》(Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde)或1891年奥斯卡·王尔德的《道林·格雷的画像》等这类书里,伦敦有时变成一个诡秘之所,城里的许多人,平时正常无异,但在穿街走巷或从客厅转到阁楼时会变身。

亨利·詹姆斯自然将他写十九世纪恐怖主义的小说设置在这样的伦敦。1886年的《卡萨玛西玛公主》(The Princess Casamassima)中,他写道:“直接的灵感源自,长期定居伦敦的头一年里,在街头散步的习惯。我走很多路——为锻炼身体,为消遣,为收集素材,尤其,我总在夜深时分,在别处度过了夜晚的时光后,走路回家,那是常有的事。”

同样,狄更斯也告诉一位友人,他一边走在“伦敦又黑又脏的街道上,走十五至二十英里,经常是夜晚,没有喝醉酒的民众,他们已统统上床睡觉”,一边在脑中构思《圣诞颂歌》。那时出现在他眼前的画面,是各种幽魂和幻影,俨然一座梦境之城,城里的一切飘忽不定——特别是那种种过去、现在或未来,在狄更斯创作的故事里,它们犹如诡谲的主人公,有了生命。他在《圣诞颂歌》里搭建起的伦敦,里面既住着人,同时城内的居民又是出没于其中的鬼魂。

在《圣诞颂歌》里,狄更斯让斯克掳奇踏上一段时空变幻的旅程,穿越想象中的伦敦,小说中使用的语言,对日后圣诞贺辞的影响巨大,延续至今。

斯克掳奇望着窗外,他看见“空中充满了幻影,仓皇不安地东飘西荡,一面走一面呜咽着”。驱策斯克掳奇的鬼魂冷酷无情,迫使他,首先历经一段过去与现在重合的时光。他看到的有些画面,洋溢着祥和与喜悦,可那是他无法参与的体验。他能听到的内容,破坏了这些画面的氛围,那是开心的人们在议论他,斯克掳奇。例如,一个正享受着天伦之乐的男人说:“我经过他办公室的窗外……他独个儿坐在那里。孤零零地一个人在世上,我相信正是这样。”

尔后,斯克掳奇将见到克拉吉一家人的住所。“他们不是一个小康之家……但是他们全都快乐、感激,彼此很亲切,并且对目前的景况心满意足。”这家人一念完饭前祷告,就狼吞虎咽地吃起圣诞节的烤鹅。“从来还不曾有过这样的一只鹅……它又嫩又鲜,肥大而便宜,成为大家一致赞美的话题。”诚然,克拉吉这家人,包括年幼夭折的小丁姆在内,成了全天下人们羡慕的对象。但是,他们尽管和善可亲,却也议论斯克掳奇,斯克掳奇不得不谛听克拉吉太太举杯祝“一个像斯克掳奇先生那样叫人讨厌、小气刻薄、无情无义的人健康”。

之后,在他灵魂的暗夜,斯克掳奇还将不得不目睹他的外甥和外甥的朋友玩猜谜游戏,“一种动物,一种活的动物,而且是一种讨厌的动物,野蛮的动物;这种动物有时候咆哮,有时候嘀咕,有时候讲话,就住在伦敦,在街道上走来走去”,叫他们猜这是谁。这个人的名字,当然,就是斯克掳奇。

这些情景,与接下来更黑暗的场面相比,简直显得天真无邪。到时,斯克掳奇将被迫目睹他的仆人在他尸骨未寒之际变卖他的衣服和帘幕,他们会称他是个“刻薄的老死刮皮”。旋即,他会看到那些欠他债的人在听闻他的死讯后一派轻松愉悦:“这个鬼所能显现给他看的由此人之死所引起的唯一情感,是一种快乐的情感。”

夜晚发生在斯克掳奇身上的事,含有道德教化的目的,因此,当注定的救赎来临时,随着斯克掳奇变得旷达开朗,故事本身的措词也轻快起来。句式结构和行文节奏中豪迈的气势,反映出他卸去了包袱。“他上礼拜堂去,然后在街上逛来逛去,看着人们匆匆来往奔波,拍拍孩子们的头,对乞丐们问问话,低下头去看看人家屋子里的厨房,抬起头来望望人家的窗户,觉得随便哪一件事情都使他得到乐趣。他从来做梦也没有想到任何散步——任何事情——能给他这么多的幸福。”

“梦”这个词经过了变身,脱离了原先黑暗、冰冷、孤独、可怕的梦境,传达的不是令人恐惧的幻象,而是充斥着嬉笑怒骂和教人难以忍受的场景。梦,逐渐意味着敞开自我,一种重新想象人世的方式。于是,在那个变化下,从噩梦到甜美的现实,从一毛不拔到慷慨解囊,从凄凉悲惨到兴高采烈,圣诞节诞生了。承蒙狄更斯,今天我们依旧活在圣诞节的影响下,在一年中欢天喜地、理想化的这一天里,我们一面迫使斯克掳奇只能以遥远的警示向我们大家显形,一面变成幸福、快活的克拉吉。

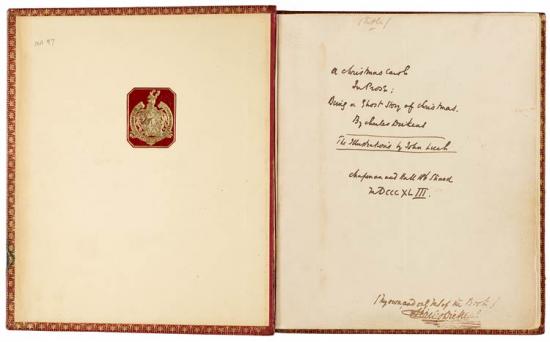

(本文是作者为最新推出的手稿版《圣诞颂歌》所写的序,文中所引《圣诞颂歌》原文,采用的是2009年12月上海译文出版社出版、汪倜然翻译的版本。)