人类学家丹尼尔·米勒:新技术并不会让我们丧失人性

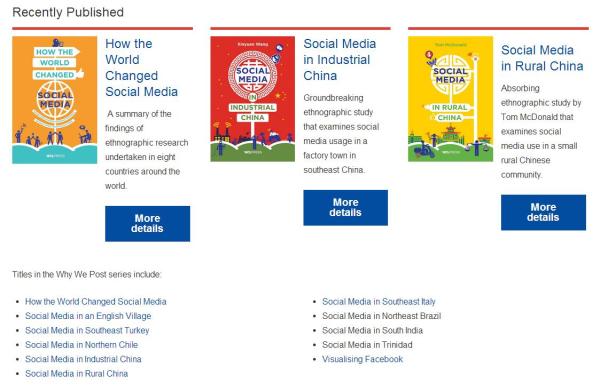

过去的一个星期,英国人类学家丹尼尔·米勒(Daniel Miller)很忙。香港、广州、北京、上海,他在一周之内跑了四个城市,在高校讲座、和当地的学生交流、和学者互动、接受媒体采访、推广自己新的研究项目“Why We Post”(我们为什么发帖?)以及作为研究成果发布的三本书。其中一本是这个项目的总述,另外两本都和中国有关,一个聚焦江浙一个工业小镇上的社交媒体使用状况,另一本则关注社交媒体给山东的一个村庄的人们带来了何种改变。Why We Post的官方网站上对这个项目的介绍是:“对社交媒体的使用和影响的全球研究项目”。这不算传统意义上的人类学研究。孤身一人背井离乡来到遥远的异域研究陌生的文化,这是对人类学家的固有之见。丹尼尔·米勒试图颠覆这种成见。

丹尼尔·米勒和他的八位博士生在中国、土耳其、智利、英格兰、特立尼达、巴西、印度、意大利这八个国家的九个田野地点各自进行了为期十五个月的田野调查,了解当地的社交媒体使用情况。他们将调查成果用浅显易懂的语言表述出来,并且尝试通过网站、短视频和公开课的形式,进行公共的免费的传播,希望让更多的人看到研究成果。

从任何一种意义上来说,这个项目对于人类学来说都是全新的——从研究主题,到研究方法,再到传播形式。我们应该如何看待这样一种全新的运作方式,这种合作的、全球范围的比较研究是否可行?这种模式能给人类学带来什么?又能给公众带来什么?社交媒体的出现和发现对于开发者和使用者而言分别意味着什么?新兴技术会让我们丧失人之特性吗?针对这些问题,澎湃新闻对丹尼尔·米勒进行了专访。

我们应该尝试摆脱传统,重新诠释人类学

“对我来说十分奇怪的一件事情在于,一个叫‘社会人类学’的学科,人们的工作方式却是如此的个人主义,单打独斗、形单影只。”

澎湃新闻:能否介绍一下这样一个大范围的比较合作项目是如何运作的?

丹尼尔·米勒:这样的项目在人类学领域可以说是前所未有的。 我们在进入田野之前已经有了很多次的讨论,确保每个人都和团队中的其他成员保持良好的关系。我们需要尝试去摆脱传统人类学研究者中的个人主义倾向。

我们尝试发展一种更加合作化的项目,在这个项目中,我来提供大的构想,这个点子不是我自己的,而是团队的、集体的。对于社会科学工作者来说,这种工作模式是不常见的,但却十分高效。因为每个个体都是集体的一份子、有集体的支持和帮助。

澎湃新闻:你认为这种工作模式在将来是否可以在人类学学科内部推广?

丹尼尔·米勒:我希望大家能够看到这种合作模式产出的深度和广度,与此同时,这说明人类学也可以研究很新的现象,比如社交媒体。人们倾向于认为人类学最好研究传统的题目。但我们反其道而行之,尝试了一些全新的东西。虽然传统观念里人类学不被认为是阐释这种现象的最佳学科、但我们证明了通过这种集体民族志而非传统民族志,我们也可以解释时下最新的社会现象。

所以我认为这种大范围的、合作的、比较式的田野方法在处理现代社会动态时有绝对的优势。人类学家来到田野,通过民族志的方法,但同时又可以将这些现象放在更为宏大的背景之中,并加以比较。我希望当人们看到我们的研究成果时,他们会被说服。

我认为想要集体式的工作这种愿望是重要的。对我来说十分奇怪的一件事情在于,一个叫“社会人类学”的学科,人们的工作方式却是如此的个人主义。人类学家大部分单打独斗、形单影只。对我来说,我从事社会人类学研究因为我很喜欢社交。我不喜欢单打独斗。我喜欢与人交谈。我喜欢聚会而非呆在办公室里。我认为自己是个天生的人类学家。

所以我一直疑惑,为什么我们会有这样一种孤立的、十分个人主义的研究方法?当然这里面有很多历史因素,但这种现状不是不可以改变。我们完全可以变得更加合作,不仅因为这是一种更加愉快的体验,更重要的是这更加高效。当我们面对复杂如社会行为的课题时,越多的人参与其中越好。

人类学家的任务是在最平常的地方中发现迷人之处

“我通常会去一个容易到达的、并且没什么特别的地方。如果这个地方有什么特别之处,我就不去了。”

澎湃新闻:说起田野调查,这些田野点是如何选择出来的?

丹尼尔·米勒:关于田野点的选择我有个有趣的判断方法:如果选择一个地点是出于某种原因,那么不要选择这个点。因为这意味着你会研究人们已经觉得有趣的事情。这不是人类学家应该做的事。如果人们已经觉得有趣,你就不需要做什么事情让它变得有趣了。所以我选择田野点的主要标准是平常。选择一个地点的原因就在于它不特别。

举例来说,我们没有选择传统的乡村,一种已经被浪漫化的人类学经典题目,同样的我们也不研究大都会,大的城市综合体。这些是所有人都会研究的地方。相反的,我们寻找的是那些我们甚至不知道该如何界定的地方,更像是一种中间状态。因为现如今越来越多的人处于这种地点、这种状态之中。它不属于任何一个范畴,仅仅是人们居住的一个地点。

另外,平常也有另一个意味,即它代表了大多数人的一种生活状态。作为人类学家,我们的职责是向公众展示,为什么普通人的生活如此迷人。人们总是跟我说:“你可以去研究为什么在有的地方人们会做一些奇怪的事情,比如巫术实践又或者是怪异的身体绘画等等,你作为人类学家应该对这个十分感兴趣。”当我听到这些时,我很反感,因为这恰恰是人类学的反面。

一个人类学家研究的其实就是平常的“你”。这个“你”认为人类学家不会研究你,因为你并没有什么特别。但恰恰是这个没什么特别的“你”,需要被解释。因为你和世界上其他国家其他社会的无数个“你”完全不同。你不认为你很特别,但实际上“你”很特别,这就是要义所在。

在这个项目中,我们倾向于选择低收入群体,因为他们在社会中常常是被忽略的群体。另一方面,这个群体在各个社会中都构成了人口的重要组成部分。这是成为平常的一个充分条件。

社交媒体对于人类学家而言反而像是天赐的礼物

“作为人类学者,如果你获取了当地人社交媒体的浏览权,你就可以全程在场,他们的交流和对话不会因为你的出现而改变。”

澎湃新闻:你认为近些年来兴起的社交媒体、这种新的社会性,对于人类学传统的田野方法有何挑战?

丹尼尔·米勒:我不认为这是挑战,相反我觉得这是一种馈赠。传统人类学民族志的问题在于人类学家往往会担心,作为一个外来者,自己的在场是否会影响当地人的谈话。社交媒体的好处就是在日常生活中,人们会在社交媒体上展开交流。社交媒体成为了日常交流的一部分。所以作为人类学者,如果你获取了他们社交媒体的浏览权,你就可以全程在场,他们的交流和对话不会因为你的出现而改变。同时,社交媒体也让人们的交流变得更加容易被记录,给田野工作者带来了极大的便利。从这个角度来说,社交媒体对人类学家而言像是天赐的礼物。

但这并不意味着社交媒体出现之后,人类学家只需要通过线上活动就能了解一个社会、一个群体。人们并不是只活在社交媒体之中。因此我们相信田野工作者需要和这些人住在一起,充分了解他们从而知道他们为何在社交媒体上发声,以及他们会发出何种声音。

澎湃新闻:在书中你提到“当谈及为何社交媒体如此重要时,是内容而非形式(平台)起了决定性的作用”。在这里有种内容和形式之间的张力,为何选择强调社交媒体的内容而非形式或者平台?

丹尼尔·米勒:很重要的一点是,在我们的田野调查过程中,我们是让证据说话,我们收集的证据显示我们需要把内容置于优先于平台的位置。一个很本能的思考是研究社交媒体,应该从这些社交媒体平台开始。但当我们开始进行研究后,我们逐渐发现社交媒体的使用者在不停地转换社交平台,他们倾向于忽略各个平台的属性,而在不同平台之间转换自如。因此证据显示平台并没有决定内容。

谈到社交媒体,人们倾向于从社交媒体的创造者、发明者、程序开发者的角度入手。我们有关于马克·扎克伯格的电影以及关于他的各种新闻。但我的观点是,马克扎克伯格并没有主导Facebook的发展,反而是广大的使用者,创造性地把Facebook变成了它现在的样子。变化的发生不在于一个伟大的设计者,而在于那些并不在意设计者及其意图的使用者。因此我觉得设计者并没有那么重要。

我们需要关于人性的全新哲学

“我认为只要是人类能力之所及的都是正常的、理所当然的,不管是过去的农耕技术、现在的社交媒体还是未来的虚拟现实。”

澎湃新闻:你在书中提到技术和人的关系,主张既要反对一种怀旧的、哀叹人性已经丧失的伤感,也不同意一种后人类(post-human)的赛博格(cyborg)的可能性,能否详细谈谈?

丹尼尔·米勒:每当有新的技术发展出现,人们就沉浸在一种怀旧式的伤感中,这是有问题的。 这种怀旧是关于何为过去的一种十分错误的描绘。诸如有人感叹我们正在失去传统的社群。而另一方面,一味地倡导一种赛博格式的人类与机器相互结合的可能性也不妥当。

每当一个新的技术发展出现,我们总有得到这两种回应——我们已经失去了生而为人的特性或者是我们已经不再为人——这其实相当乏味。所以我认为问题出在了人性(humanity)这个词身上。我们为这个词赋予的含义有相当程度的限制。这又回到了传统和保守的问题。人性被用来指示到目前为止人之所是,仿佛过去的人性就是人的天性。但正如我一直强调的,过去的人性仅仅是因过去的技术而使之成为可能的人性。它绝不是天生的。因此我认为只要是人类能力之所及的都是正常的、理所当然的,不管是过去的(如农耕技术)、现在的(如社交媒体)还是未来的(如虚拟现实)。这个全新的关于人性的概念,我称之为“获得理论”(the theory of attainment)。我们会接受“不论这些新的技术是什么,几年甚至几个月之后人们就会觉得再正常不过”的现象,这是历史的发展规律。

问题并不是出在新兴技术上,而是出在我们用来探讨这些技术的哲学上——关于何为人的概念化。如果我们能改变这种哲学,也许我们慢慢地就能改变这种话语、这种争论。而这就是我们的项目尝试去做的事情。我觉得至少在学术界,表达这种观点很重要,即我们不该让一种怀旧论调变成一种自然状态,我们不应该一味往地回看。

开放是让大众共享学术成果,是一种公共精神

“变得开放不仅意味着免费获取,还意味着我们有责任用平实易懂的语言把这些洞见解释给大众。我们要抛弃那些晦涩的术语,那只是不太聪明的人的小伎俩。”

澎湃新闻:我们注意到这个项目的成果在传播方式上也和传统的学术成果不太一样。所有的11本书都可以在网上免费下载,而且也有翻译成多种语言的网站,还有公开课。这样的安排是出于何种考量?

丹尼尔·米勒:我认为目前学术成果的传播也趋于保守,我们并没有看到新的技术为传播带来的全新可能性。所以在我看来,如果现在有能力去做,为什么不去试试在网络上或者是通过在线课程的形式去传播学术成果?

其次我认为社交媒体这个话题是能够引起大众兴趣的。作为一个有公众资金支持的项目,不把研究成果展示给公众相当于犯罪。我不认为这样的传播方式削减了我们的学术性质。

这里所说的公开,更多的是一种公开的精神。我在大学里拿工资,我所做的研究工作都是在拿工资的前提之下,那为什么我的书要赚两次钱?所以我认为大学教授在其领工资的前提下所产出的一切研究成果,都应该免费向公众开放。

这不仅仅关乎钱,还涉及到一种公共精神。即便你将研究成果免费开放,你还是有可能用一种生僻的、精英式的术语写作。我在写书的过程中,当然也可以使用时下学界流行的术语比如precarity,比如affectivity。在我看来这些词并非深邃,只是一种精英式的时髦,他们最主要的目的就是吓唬大众并让他们觉得自己是愚蠢的。所以变得开放不仅意味着免费获取,还意味着我们有责任——前提是如果我们真的有一些洞见——用平实易懂的语言把这些洞见解释给大众。我们要抛弃那些晦涩的术语,那只是不太聪明的人的小伎俩,他们离开了这些生僻词汇就无法将一个事情解释清楚。

(更多关于Why We Post的讯息以及研究成果,请访问官方网站https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/chinese)