访谈︱陈松长:怎样整理和研究岳麓秦简

【编者按】陈松长先生现为湖南大学岳麓书院教授、博导,湖南大学简帛文献研究中心主任,曾任湖南省博物馆副馆长(1995-2006)、岳麓书院副院长(2006-2015)。岳麓秦简是国内高校抢救性回购流入香港的出土简牍资料的第一例,陈松长教授是这批秦简整理与研究工作的负责人。澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访了陈教授,请他讲述有关岳麓秦简的故事。

澎湃新闻:能否谈一下您从湖南省博到岳麓书院工作调动的经过?

陈松长:我在博物馆工作了18年。应该说,我是很热爱博物馆工作的。在省博,我作过库房保管员、办公室主任、副馆长。我感觉,博物馆侧重陈列展览,对研究这一块不是特别重视。我自1995年作主管业务的副馆长以来,本是比较强调学术研究的,当时还曾想把湖南省博物馆建成世界性的马王堆帛书研究中心,从资料上也好,研究成果上也好,都要争取做成这样一个中心。

但2000年之后,馆长换人了,新馆长的取向不一样,他不太重视学术研究。我主管业务工作,一天到晚做展览,感觉没多少学术趣味。加之,当时岳麓书院朱(汉民)院长,包括湖南大学的刘(克利)书记,亲自找上门来希望我加盟湖大。因当时岳麓书院想要发展考古文博专业,要建中国书院博物馆,而岳麓书院本身也是重点文物保护单位,需要熟悉博物馆的管理人员来协助工作。在这种情况下,我就于2006年正式调到了湖南大学。

澎湃新闻:岳麓秦简是怎么来的?

陈松长:2006年6月,我到湖南大学岳麓书院报到。11月,我到香港参加一个会议,就是饶公(编按:指饶宗颐先生)九十大寿学术研讨会,学者云集,正好碰上了张光裕教授,聊起天来。他说有一批简牍,问我想不想去看一下。后来张光裕先生、李均明先生,还有我,三人一起去的,看了两批简,一批楚简,一批汉简(实际是秦简),都只有十余枚。其中楚简还是一枚一枚包好的。问古董商具体有多少简,是从哪里来的,他都说不知道;要价多少呢,他说楚简的价格高很多,汉简相对便宜一点,但也没有说具体的价钱。我想,如果要买的话,程序挺复杂的,要看能不能找到赞助商捐赠。

回书院后,我向院长报告了一下,院长也不太明白该怎么操作。因此,我也没太当回事。

2007年3月,我到美国芝加哥大学客座期间,还跟艾兰教授谈起过这事。回国之后,刚到北京就接到李均明的电话。他说,那批简到了北京,他们也想买。但是,国家文物局明确回复,他们不能买。他就对我说,还是你们去想办法吧。其实,我也找过一些朋友,但是需要捐赠个一两百万,毕竟不是小数目。当时院长也不敢拍板。他说,你能够找到赞助最好。这期间,深圳的一个朋友,他是湖南人,准备搞一个项目,正好跟岳麓书院有关,所以他也比较积极,口头上承诺给两百万。有了这个承诺,我也心安些了,但我明白这并不一定靠谱。

到了2007年11月,我又到香港去开一个关于书画史的研讨会。张光裕教授又陪刘绍刚和我去看这批简,这次看到的是两大盆。简牍上已经有霉斑的痕迹,状况很不乐观,需要立即处理,不处理就会很快坏掉。当时这批简还没人要,所以老板也很着急。

我们书院有自己的博物馆,有自己的仓库,应该可以妥善安置这批简。我就跟他说,“你要是信得过我们的话,就把这批东西送到我们书院来,不过现在是不会付给你钱的,我们必须经过鉴定。鉴定结果是真的,才会付钱。鉴定结果是假的话,你拿着也没用。”

古董商估计看在我们是国家单位的份上,在我们没留下任何字据,仅仅口头承诺的情况下答应了。

12月份,古董商就派人把这批简牍送过来了。我记得是晚上到的,他们把两盆简分成八捆用塑料薄膜和湿海绵包装,用一个塑料盒就提过来的。

澎湃新闻:拿到简后,是怎么处理的?

陈松长:收到简后,我们马上请荆州文保中心的方北松研究员过来。第一步,让他用科学检测的手法去鉴别真假。当时,我们还认为是汉简。于是就请他选了走马楼汉简、谢家桥汉简、岳麓简和新竹的四个样本去作对比检测,不到半个月,结果就出来了。他说,检测显示没有任何问题。我就说,需要再请你派专家来进行揭剥、清理和绘图。应该说一下,这些工作都是我们在未签合约、未付分毫的情况下进行的。很是谢谢荆州文保中心对我们的支持。

科学检测没问题,接下来就需要进行专家鉴定了。那年正好遇上2008年湖南大冰灾,开鉴定会前一天,冰冻已开始造成交通障碍,李学勤先生是到了首都机场,结果飞机停开,只好又回去了;刘绍刚和胡平生先生是坐飞机到了长沙,结果无法落地,在飞机上待了三个多小时。鉴定完之后回去就更惨了,所有往南的火车和飞机都停运了。香港的张光裕教授后来还半开玩笑地说,“到长沙吃了回头鱼,所以回不去了。”后来了解到,北京飞往香港的飞机是可以飞的——那时候还没有实行火车票实名制,就让刘绍刚先生的票转给张教授,让张教授先回北京,再从北京飞回香港。

澎湃新闻:岳麓秦简发现到现在快十年了,请简要说说整理研究的情况。

陈松长:通过专家的鉴定后,我们就开始了岳麓秦简的整理研究工作,这主要是两个方面,一方面是秦简本身的保护整理,一方面是秦简内容的整理研究。在保护整理方面,我们请荆州文保中心为主制定方案,由中国书院博物馆的工作人员具体实施,先后作了秦简的全部清洗、揭取、编号、拍照、扫描、脱水、入库等系列工作。在整理研究方面,则在书院的大力支持下,一边申请课题,一边组织有关人员进行研读。

有关课题的申报,也是历经曲折。2008年我们申报教育部的重大课题,当时是陈伟先生申请了一个秦简综合整理研究的题目。我们等于是参与竞争,因为我们有秦简的新资料。答辩时,当时有五个评委,都是七十岁以上的老先生。主席是北师大王宁先生,然后是李学勤先生、裘锡圭先生、林澐先生和吴荣曾先生,总共五人。其中吴先生和裘先生就讲,你把这些资料整理好,本身就是一个重大课题了。不过,从综合整理研究的角度考虑,陈伟他们作的方案更好,而武大团队的实力也更强。所以,评委建议我们加入到他们的团队中去。但是,这个建议实际上是做不到的。

2009年国家社科还没有文史类的重大选题,我们就申报了一个重点。项目是上会了,但听说有位评委说,这批简是买的,不宜做重点。就这么一句话,把这个项目从重点拉到了一般。

2008年后,清华简、北大简申报课题都是重大。在清华简、北大简报教育部重大课题时,我还是评委。不过名校究竟不一样,他们的申报实际上是指定性的。我们只是评其论证方案而已。

在清华简、北大简之后,2011年我们才申报到教育部的重大课题。当时这个重大课题申报还得到吉林大学吴振武教授的大力支持,他曾代表中国古文字学会给予了鼎力支持。

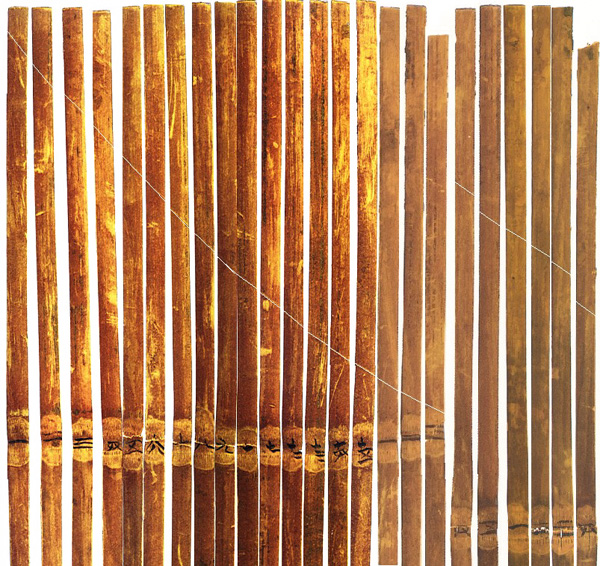

在拿到教育部重大课题前,其实我们的整理团队已开展了很扎实的整理工作,我们于2010年就在上海辞书出版社出版了《岳麓书院藏秦简(壹)》,到现在我们已经分别在2010年、11年、13年、15年整理出版了《岳麓书院藏秦简(壹)(贰)(叁)(肆)》卷,应该说,学界是基本上认可岳麓简的整理水准的。

澎湃新闻:与其他秦简(如湖南里耶秦简、湖北云梦睡虎地秦简、甘肃天水放马滩秦简)相比,岳麓秦简有何特色?

陈松长:总的来说,秦简的资料相对比较匮乏,2002年发现的湖南里耶秦简主要还是官府文书、行政文书,相对来说是档案类资料。

睡虎地秦简跟岳麓秦简是最接近的。它有法律文书,也有《为吏之道》等。

放马滩秦简主要是以《日书》为主,岳麓简就没有。

岳麓秦简有几个很重要的部分。第一方面是《占梦书》。关于占梦描写很多,比如《左传》里面有关于梦的记录,甲骨里也有关于梦的记载。但是,关于梦的文献出现还是第一次,所以其价值是非常大的。

然后是《数》。它在中国数学史上有不可替代的价值,北大简中已经发现,还未正式出版,时代上是比我们更早还是稍晚很难说。

第三方面就是法令案例,就是第三卷中《奏谳书》,正好可以跟张家山汉简的《奏谳书》形成对比。我们比它们抄写的时代要早。这个在法制史研究方面,特别是关于秦代司法程序的研究方面,非常有价值。

更重要的是关于法律文本。据我们现在所知,一个是睡虎地秦简,岳麓秦简比睡虎地秦简时代略晚,可以形成一个互补。我们这里面有很多资料,是那里面所没有的。这在法制史研究中是非常重要的资料。另一个方面除了律之外,最重要的是我们有大量的秦令。睡虎地秦简里没有令,以前有学者就认为秦代没有令。而岳麓秦简的发现颠覆了传统观点。

其他关于《质日》、《为吏治官及黔首》等,这一部分也可以跟睡虎地秦简形成互补的。岳麓秦简与里耶秦简,是两种不同性质的秦代文献,各自都有非常重要的价值。不能说哪一种更好,而是可以互补研究的重要资料。

澎湃新闻:岳麓秦简的整理研究中有什么心得?

陈松长:其实出土简牍的整理现在应该是比较成熟了。回顾起来,这是在做一些尝试的过程中慢慢成熟起来的。我们刚开始整理岳麓秦简的时候,还不太关注简背的信息。所以,拍照的时候我们完全是传统的方法,只拍正面,没拍简背。

那时,刚刚出现红外线拍照。夏含夷教授送了武汉大学陈伟那边一台红外线照相机,那相机拍摄一枚简至少要拍四到五段,然后拿到电脑里上去拼接还原。这个工作量非常大。2009年日本东京大学的大西克也教授听说了岳麓简,就问我们需不需要红外线扫描仪。我说需要啊。当时,这扫描仪要几百万日元,他免费捐赠给了我们。得到他的慷慨捐赠之后,我们立马对所有的简进行扫描,包括正面和背面。结果一扫描发现,背面有很多信息。比如“亡律”的篇题,就是扫描背面才发现的。

通过这些尝试之后,整理简帛的基本程序应该说是越来越成熟了。现在,包括清华简、北大简,都沿着这一路数来整理。一方面,是对形制本身的研究,包括简的尺寸、长短、切口、编绳、划痕、污渍痕、编号等,还有各种倒印文,比起七八年前,可以说进步很大。

从整理的角度来说,首先是做形制的整理研究,再进一步才是文本的整理研究。文本的整理研究有不同的方式,原来一般都是孤军奋战,像我当年整理马王堆帛书,在湖南省博基本上没有人交流讨论。在高校以后,就有组团的条件。这为集体研读提供了很多方便。因为一个人的知识和认知度是有限的,无论再大的学者,肯定存在“盲点”。不同人思考的角度和方式也不一样。整理第一卷时,成立了一个整理小组,请院内几位老师各自分担一部分,分成三组,然后集中讨论研读。研读成果出版之前,我们请一些专家一起讨论。我觉得这种模式是非常有效的。我历来觉得学术是开放的,没必要由个人封闭性地做研究。因此,第一卷我们分工由三个人整理。第二卷本来由两个人整理,后来两个人中选取比较优秀的来发表。第三卷则是请在日本的陶安先生为主来整理的,他作张家山汉简《奏谳书》的研究,做得不错,加之他时间比较集中,又能够申请到经费,不需要我们投入。我们就请他来整理,然后再小组集体讨论,讨论得差不多的时候再开学术研讨会,再上交出版。

这样整理过三卷之后,应该说有收获也有不少问题。有些问题不好摆在桌面上来说,所以在整理第四卷时,我就换一种工作方式。也就是就带着我的博士生、硕士生一起来做,因为是集中读简集中讨论,然后各自分头研究,再汇总,相对来说可以在讨论会上解决很多问题。当然,每次讨论还是会留有不少遗憾。虽然说集中了众人的聪明才智,但我们所有参与者加起来的学养也就这么多,不能说我们自己作的就一定正确。你看《长沙马王堆的简帛集成》,是裘锡圭先生主持的,刚出版,就有学者发文章商榷。还有学者对这些发表的图版和文章进行调整和修正。这些都很正常。你不能说我整理的,就一个字都改不了的。个人的视野和才智究竟是有限的,谁也无法保证自己的研究成果肯定不出错。不过我觉得,通过集体讨论这种方式来整理简牍应该说还是行之有效的。

澎湃新闻:能否再详细地描述一下简牍整理过程中会遇到哪些具体问题?

陈松长:可以说,每一卷的整理都会出现一些问题啊。

前期工作是简牍整理的基础,是最难、最枯燥,也是最容易出意外的——简牍是泡了一两千年的东西,本身糟朽了,不是专业的工作者操作,太容易损坏了。我们给岳麓秦简拍彩色照片是一整套,后来的扫描跟彩色照片对不上。负责扫描的因为不是博物馆专业的工作人员,只是找一些研究生去配合工作,虽然反复强调,但是在实际操作过程中,总会有一些操作不当和失误的时候,有的简断了、缺了、放倒了、裂开了,彩色照上看上去很完整,红外扫描之后却对不上。类似这种情况,算是经验教训了。

然后,就是技术上的问题。现在很先进了,然而在2008年,我们请香港文物馆使用最先进的数码相机来拍摄。当时最先进的相机也只有1000多万像素,拍摄的彩照放大两倍,马赛克就出来了。而今天,我们使用8000万像素的相机进行拍摄,放大很多倍都没有问题。由于技术在进步,整理工作里面的一些问题也迎刃而解。红外线扫描也有天壤之别。红外线扫描立马取代红外照相,所以现在凡是有简牍的单位,都购买了红外线扫描仪。

至于专业整理方面的问题,常言术业有专攻,无论哪一方面,都需要老老实实地请专家来弄。所以,岳麓秦简里面《数》这一部分,我是基本不碰。不是弄不了,而是要做研究的话,需要花大量时间和精力,效率不高。

我的基本路数还是做文献为主。现在几位博士、博士后都各有所长,合在一起也算都有收获吧。当然也有遗憾,我也是淡然处之。如《岳麓书院藏秦简(肆)》刚出来,网上就有好些文章订正。我说,这是正常情况,没有错误才不正常。

澎湃新闻:跟简牍整理相比,帛书整理有什么特殊的地方吗?

陈松长:就我本人来说,整理帛书,我算是单枪匹马。那时在文物单位,要看原件很方便,但一个人整理帛书,而帛书的内容太宽太广,所以总有一种独学无友的感觉。在博物馆时,也不可能全身心地去整理帛书,还有事务性工作要做,所以进展比较慢。

当初帛书整理条件和现在相比差得多。当时只有黑白照片,彩色照片是1996年以后,文物出版社重新去拍摄了一套,再放成原大进行整理的。这就比我们秦简整理的条件要差得多。关键是那时还没有团队。当初我到湖南大学是想做其他研究的,但有了岳麓秦简之后,还是以资料整理为主。整理帛书和秦简在方法上并没有太大区别。

澎湃新闻:不过,帛书从内容、性质上和简牍还是不大一样吧?

陈松长:其实,帛书整理还有许多突破口,许多反印文的研究就一直没有认真地去做。当时是没有条件,没有进行红外线扫描,光看照片,是什么也看不出来的。

简是一枚一枚的,比起帛书来,简的编联、拼合的难度比帛书更大。但是,帛书残碎很多,拼缀的难度也很大。像现在关于马王堆医书的拼合,我就很欣赏——他们做得真的很细致。原来我们把马王堆五十二病方的医书都看成是24厘米宽,现在拼合之后发现是48厘米宽,是一个长卷。在我看来这是个重大发现。大约在这之前,还有关于《阴阳五行甲篇》的拼合,我也觉得做得非常好。帛书的拼合和简牍的拼合在本质上是一样的,只是内容上有差别。

我们现在看到的马王堆帛书属于经典文献,而秦简大部分是文书。文献和文书是有差异的。整理经典文献时,就有很多方面的参考,可以做版本研究、对比研究,然后从文献里找依据。而文书整理,就很难找到对应的东西。这个是两者最大的差异。

当然,我们做简帛研究的人多数热衷于做典籍研究,觉得那个才是主流。但是,现在看来,这种观点并不一定正确,因为各种文书的研究实际上对了解历史演变和社会状况更加重要。所以,我讲帛书整理、秦简整理或者汉简整理应该没有本质差别。