“复建体现了一种多愁善感的、关于挽回损失的幻想。这种幻想并不是要人们忘记损失或者假装其从未发生,而仅仅是去相信它们可以被逆转。”

——杰森·詹姆士,2006。

德累斯顿的中央火车站,位于易北河左岸的老城一侧。当我走出车站大门,站在布拉格大街上四望,却丝毫不见传说中“易北河畔的佛罗伦萨”之美。

2009年,因执意建造一座跨河大桥,仅仅登录5年之久的德累斯顿易北河谷文化景观,被联合国教科文组织从世界遗产名录除名。此后,这座城市的泰然自若令人有些吃惊。沿着布拉格大街走向老城中心,街边的一系列广告引我驻足。画面上是一个个德累斯顿人,笑容灿烂地站在复建一新的巴洛克仿古建筑前,标语中写满了对这座城市的热爱和自豪。而广告的背后,则是成片的拆迁工地——整条大街都在进行着为期数年的整改,社会主义时期的建筑立面被解构,曾经统一规划的建筑被逐一改造,沿街裙房则被系统地拆除,取而代之的,是与西欧潮流亦步亦趋的综合性购物广场。

沿着布拉格大街一路走来,这座城市的面孔,在拆改中的国际主义大厦、簇新的仿古店铺和被烈火烧焦的巴洛克塔楼之间辗转。奥古斯特一世、二战大轰炸和民主德国,历史时空都变成一场变脸的戏码。人们不断地自我解构与重建,既逃离又留恋,既骄傲又深深地自卑。

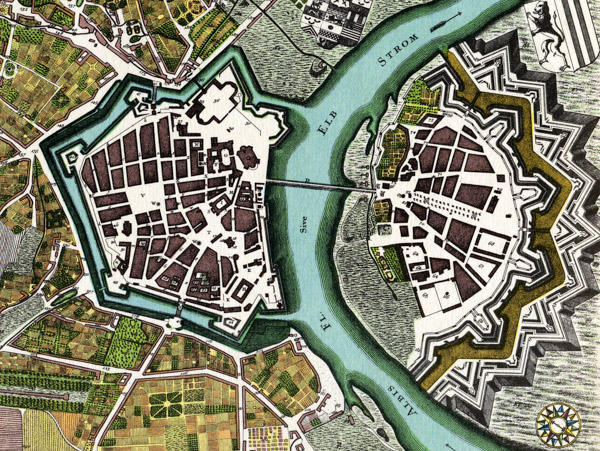

易北河畔的佛罗伦萨德累斯顿位于易北河上游一个美丽的拐点。12世纪晚期,曾在河湾定居的斯拉夫人,自称“森林的居民”。随着日耳曼人东扩,1206年,梅森侯爵底特里赫在左岸建造了一个供自己临时居住的城镇。从此,“德累斯顿”所指代的城市正式见诸史册。

5个世纪以后,萨克森侯国的弗里德里希·奥古斯特彻底改变了这座城市的命运。他本不是君王的继承者,1694年因哥哥意外病故,而顺位成为了选帝侯。突如其来的权力,点燃了他年少时积淀于心的艺术理想,而从政治的角度看,在那个时代,没有什么能比奢华繁缛的巴洛克宫廷庆典更能彰显政权的稳固和富足。奥古斯特一世在全欧洲招募顶级的建筑师、雕塑师、画家和乐手,将德累斯顿打造成为当时远近闻名的艺术之都。从1709年到1728年,他还亲自参与设计,建起了专供宫廷庆典而设的后花园——茨温格宫,并在艺术史上造就了两个新的专有名词:“德累斯顿巴洛克”和“奥古斯特巴洛克”。

我特地将一整天的日程,留给这座古典艺术博物馆。穿过城壕,从王冠大门步入茨温格的中庭,这个巨大的花园令人目眩神迷。东西两翼的半圆形连廊,将城市殿、大画廊、城墙殿和王冠大门顺序勾连,有如置身一个由喷泉、拱廊、空中露台、数不清的涡旋装饰和雕像充斥的八音盒。移步换景之间,好像欣赏一段繁缛华丽的巴洛克乐曲,首尾相连,余音不绝。

奇幻的不只是建筑。这座宫殿自建成之日起,便开始承接宫廷的图书与珍宝。如今的茨温格博物馆内不仅有拉斐尔的《西斯廷圣母像》,还有大量的中国瓷器收藏,尤以明青花为众。奥古斯特一世对东方陶瓷情有独钟,君主的狂热最终领导欧洲人“破解”了中国瓷器的配方,烧制出了著名的梅森瓷。在王宫对面的易北河右岸,他还在1729年主持扩建了自己梦中的陶瓷宫殿——日本宫。这座建筑有着重檐的曲面屋顶,内庭环绕着一座座巨大的亚洲人雕像,堪称18世纪欧洲巴洛克建筑之“中国风”的杰作,可惜最后并未全部完成。

奥古斯特一世之后,德累斯顿又做了一个多世纪萨克森王国的首都。在裴泊曼、森佩尔等一代代建筑师的锤炼之下,这座城市成为了文化和艺术的代名词。人们给了它一个新的称号——易北河畔的佛罗伦萨。无论是朝霞、夕阳还是星夜,温柔的光总是将德累斯顿钟塔错落的天际线倒映于易北河的波澜,引无数的诗人和画家神往,沉醉在右岸野花盛开的天然滩涂之上。在古代大师画廊中,我看到了城市风景画家卡纳雷托(贝洛托)1748年的《奥古斯特桥下易北河左岸的德累斯顿风景》。卡纳雷托对河畔的城市风景情有独钟,同题油画都成了经典。2011年中国国家博物馆改建后重张,其中一幅还曾作为中德合作大展的头号展品,造访北京。

走出画廊,夕阳已经把天空染成玫瑰色。我登上游廊屋顶的露台,心中回荡起奥古斯特一世的名言:“君王通过他的建筑而使自己不朽”。眼前这座被映得红彤彤的巴洛克宫殿,是战后东德政府数次修复、复建之后的结果。这让人不禁想起欧亚大陆的另一端,乾隆皇帝的圆明园。与欧洲掀起的“中国风”遥相呼应,几乎是同时建造的西洋楼,见证了中国皇室对巴洛克风格的把玩。只不过,经历了战争的蹂躏,圆明园的殿堂在浴火之后,断壁残垣再也未得重生。

1945年2月13日夜,火风暴1945年2月13日晚9点39分,德累斯顿,这座在整个二战中几乎没有受到较大打击的历史文化之都,终于拉响了凄厉的的防空警报。此时,德累斯顿城内有超过60万人正在熟睡,包括因苏联红军压境而逃往西方的难民,以及大量外籍劳工。24分钟后,英国皇家空军飞临城上,开启了一场“史诗般的”灾难——德累斯顿大轰炸。

“在大公园正中,凌晨2点以后,我听到了第二次空袭的警报。又一个可怖的半个小时,甚至比第一次还要猛烈。大公园以及动物园的土地全部被炸弹翻开。火的风暴演变成了一场飓风。甚至在公园中,高大的杨树枝干都被折断。一大群最粗的橡树被连根拔起。”幸存者亚当在给他妻子卡尔拉的信中,如此描述大轰炸第一个夜晚的火风暴。

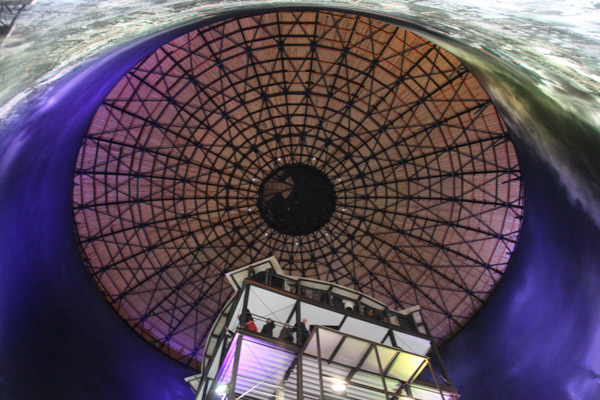

当有轨电车缓缓驶过当年的大公园,雨下得淅淅沥沥。园里的灌木丛郁郁葱葱,难以想见半个多世纪前的那场血雨腥风。车停在海克镇,循着地图,我找到了这座郊外的废弃燃气厂。厂内遗留着两座巨大的圆形燃气储藏室,其中一座建于1880年,于 2006年被改造为360度声光画廊,展出奥地利艺术家亚得伽·阿西西的全景画作品。自2014年1月开始,《德累斯顿1945》上演。

灯光渐暗,我随着人群缓步走下楼梯,来到环形序厅。故事从德累斯顿城市起源讲起,并利用珍贵的历史资料,重点刻画了纳粹时期对犹太人和异见人士的迫害和屠杀,以及对英国发起的空袭。此后,悲情震撼的原创音乐徐徐响起,走过投影在主厅入口处的盟军投弹历史影像,人们步入39米高、直径54米的全景大厅。这里的场景,只能用震人心魄来形容。

无限接近历史真实的画面,将时间定格在1945年2月15日的下午,最后一次空袭约1小时后。在德国军事部门及军事历史博物馆的合作下,巨幕中的每一座建筑,位置、结构和轰炸后残损的状态都严格考据而出。我们拥簇在5层的观景台,视点模拟了新市政厅的塔楼顶端,俯瞰全城。浓烟和灰烬笼罩了一切,废墟中掩埋着若隐若现的尸体,唯一的亮色,是从动物园飞出来的两只彩色鹦鹉,带着文明和希望,远离这座悲情之城。

为了摧毁敌方民众的信心与斗志,自1942年起,英国皇家空军开始针对德国城市中心及平民区展开的系统空袭。这一行动被称作“道德轰炸”,至今饱受争议。1945年2月13日晚10点03分,皇家空军首先用绿色的信号弹和白色的照明弹标记德累斯顿的市中心和易北河岸,10分钟后,兰卡斯特式飞机寻光而至,至次日凌晨,先后两次对历史城区进行了地毯式轰炸。皇家空军先用大量高烈度炸弹炸开建筑物,再将总计65万枚燃烧弹投入裂开的城市中。侥幸逃出废墟的人,被卷入火的飓风;躲在简易地下防空洞中的人,在高温中窒息、碳化。14、15日,美国空军又对德累斯顿进行了两次白昼轰炸。至此,昔日“易北河畔的佛罗伦萨”被彻底夷为平地,根据两德统一后的最新统计,超过两万五千人在这场空袭中死亡。

70年后,惨痛的记忆被重新唤起。反映德国遭受袭击的全景画在本土展出,能吸引什么样的观众?又会引出什么样的情绪?我悄悄观望着身边的德国观众,孩子们睁大了嘴巴,惊得说不出话;中年人不时地低声交谈,指指点点;而白发苍苍的老人,只是一遍又一遍地默默环视,也许在寻找着自己。在历史的苍穹下,当他们的目光与我这个外乡人相遇,能感受到细微的退缩与躲闪。对我来说,全景画也许只是一部灾难片,然而对他们来说,却是痛楚的家国记忆。对于这段历史,他们到底是局中人,还是旁观者?是施暴者,还是受害者?如今,这份身份认同跨越了太多的政治风云,再也没人说得清楚。

为了忘却的纪念1945年2月15日清晨,老城中的新市场广场上,德累斯顿最重要的标志性建筑物——圣母教堂轰然倒塌。虽然挺过了大轰炸,但几扇未来得及封堵保护的门窗,还是被相邻建筑的熊熊烈火引燃。没过多久,被炙烤的墙壁再也支撑不住它巨大的巴洛克穹顶,举世闻名的建筑瞬间塌陷,化作一推瓦砾。

这也许是盟军的“道德轰炸”带给德累斯顿最致命的一击。对于德累斯顿人来说,圣母堂崩塌那一刻的痛楚,并不比整个大轰炸来得更小一些:上帝不再与这里的人们同在,随之崩塌的,还有两个半世纪的辉煌和骄傲。

早在德累斯顿还只是易北河右岸的聚落开始,圣母堂就一直与这座城市同在。它的历史可以上溯到公元1000年建造的小教堂。1722年,在奥古斯特一世的授意下,德累斯顿市政府决定改建新市场广场一带的城区,并任命建筑师乔治·拜尔重新设计一座圣母堂。1726年到1743年,一座宏伟的巴洛克大厦在易北河左岸拔地而起。从管风琴的装饰设计、三层唱诗台的平面布局、到建筑总体的立面构成,新教堂都将奥古斯特一世最欣赏的涡旋弧线和曲面完美结合。它座钟形的花岗岩屋顶,距地面91.23米,体量甚至超过了王宫的塔楼,是全城最壮丽的穹顶,自建成之日起便统领了易北河畔的天际线,被誉为德累斯顿城市景观上的一顶皇冠„„

战后,柏林墙合拢,前民主德国政府将整个西方世界化为假想敌,也把身处社会主义阵营的自己描绘成了帝国主义和法西斯的受害者。为了新的社会理想,德累斯顿决定与过去决裂。茨温格宫、大王宫等被视为古代文物,整体修复而成为了博物馆;古城的遗迹被彻底清除,建设新的国际主义大厦;而圣母堂的废墟,则作为西方“帝国主义野蛮行径”的见证,于1966年被公布为纪念物,原状保存。

每年的大轰炸纪念日,都有民众自发来到遗址凭吊。1982年2月13日,大批“基督教和平运动”的年轻人在废墟前集会,他们点燃蜡烛追思遇难者,并抗议冷战中的军备竞赛。此后,圣母堂遗址成为了固定的游行场地,包括1989年东德解体前夕爆发的示威抗议。讽刺的是,在官方语境下被定义为帝国主义受害者的教堂废墟,又转而变成了东德政府本身的受害者。人们怀着各种积怨走上街头,这其中就包括对所谓“文化犯罪”的控诉——颓败失修的古建筑、摧毁老城废墟建起的“火柴盒式”大楼,均被指为政府经济及道德破产的证据。

1990年,东西德统一后不久,22名来自各行各业的德累斯顿人立即联署了一份主张复建圣母堂的倡议书,面向全世界募集善款。虽然有不少的神职人员和学者表示反对,要求保护废墟的历史意义,然而大区主教约翰内斯·汉姆堡博士在请愿中的一句话,最终打动了萨克森州教会,他说:“对于一个伤口来说,更好的选择是将它治愈,而不是任其开敞”。

的确,德累斯顿人从来没有忘记失去圣母堂的痛苦,整片废墟就像是一块始终在淌血的伤口,令卡纳雷托画笔下的城市景观因残缺而失色。从刚刚倒塌的那一刻起,萨克森州的文保部门就通过各种途径为复建做着准备,并在东德的城建开发中努力将遗址保留了下来。1992年,复建的筹备工作正式开始。正是当年文保部门在崩塌后第一时间所做的大量工作,包括抢救出原始图纸,和对神坛等文物的封闭保护,为忠实的复建提供了最坚实的基础。在经过漫长而细致的遗址发掘工作后,严格按照实物残迹、原始设计图和战前测绘而进行的“考古学复建”终于展开。直到2005年,教堂再次被祝圣开放,德累斯顿人阔别60年的圣母堂,终于在废墟上重生。复建工程总耗资1.826亿欧元,其中56%来自公众捐款。

如今,我用惊叹的目光,阅尽它写满太多伤痕的身躯。德国人以超乎想象的严谨,将整座废墟中的碎石逐一编号清理,用航空器设计软件为这座充满曲面的巴洛克建筑建模,经过无数次的模拟比对,最终将8425块烧焦的方琢石归安。曾经坚强挺立在废墟上的两片残墙,被整体镶嵌入新造的结构上,连同北壁在崩塌那一刻向外倾斜的角度,都在精心加固之后原状保留。我无法认为,眼前的这座圣母堂是全新的,因为它45%的结构使用了原始构件。新旧两种材料形成巨大的反差——洁净的新石材透着淡淡的乳黄耸入蓝天,以奥古斯特一世时代的骄傲姿态,完型了“易北河畔的佛罗伦萨”那著名的天际线。而目光下移,它又变成了谦逊的图底,俯身衬托了废墟的凄凉。

无法抚平的伤口我走出圣母堂,回望新市场广场,眼前的景象,就像圣经中末日审判的画面——彻底原样复建的圣母堂在阳光下堂皇高耸,就像耶稣重新降临人间;最近处的眼下,是已经发掘完毕等待复建的民宅遗址,大轰炸期间有无数人在这里碳化。这些地下室还带着火烧的痕迹,就像刚刚打开的坟墓;而二者之间,则是广场上不久前才复建完成的仿古建筑,像古今的善人纷纷复活,准备随主升入天堂。虽然在1990年的倡议书中,复建的目的被定义为“使其成为新欧洲的国际基督教和平中心”,然而从某种意义上说,它却像是一场由统一后的德国人主导,在新欧洲的语境下,对大轰炸所进行的一场全新道德审判。

天性严谨而寡言的德国人,在积累了半个多世纪的战争之痛、施暴者的负罪感、战败者的自卑、民族分裂、意识形态压迫等等一系列苦难之后,集中爆发。1990年,西德总理科尔在统一后的首次国会演讲中,特别赞美了东德的文化古迹,字里行间饱含乡愁。统一联邦政府的成立,掀起了一场战后罕见的关于“德国性”的文化认同与文化自豪。在原西德政府和民间的支持下,东柏林、波兹坦等文化重镇纷纷大兴土木,铲除东德建设,整体复建昔日的古城„„与此同时,在普京的莫斯科和圣彼得堡,沙皇时代的遗址也经历进行着有过之而

无不及的复建。

然而,这种对“德国性”的狂热追求,距离希特勒的民族主义,到底有多远?

周一的夜晚,酒店外人声鼎沸。我带上相机,迅速跑下楼,冲入德累斯顿新右翼运动——PEGIDA的游行队伍。它的全名,是“爱国的欧洲人反对西方世界伊斯兰化运动”。PEGIDA举起反移民、反伊斯兰化的大旗,更为耐人寻味的是,他们每一次的游行,都选在复建后的圣母堂前聚集。重返新市场广场,我看到上千人挥舞着德国国旗和PEGIDA的徽标,随着马丁·路德雕像旁的演讲者高喊口号。在熄灯以示不支持的圣母堂前,我采访了一位佩戴着白色袖箍的志愿者。他对我说,自己并不认为PEGIDA是新纳粹,因为他们并不针对全体阿拉伯人,而只是针对阿拉伯裔非法移民所带来的文化冲击。他们试图捍卫的,是德国固有宗教及文化的——纯洁。

面对他那双真诚而并不友善的蓝眼睛,我一时语塞。就地上溯82年,1933年3月7、8两日,在武装军警的协同下,纳粹冲锋队捣毁了德累斯顿大梅斯街和韦廷广场上的书店和出版社,并将一切被指为宣扬“非德国精神”的图书当街焚烧。同年9月23日,由纳粹组织的《艺术堕落的反映》展览在德累斯顿新市政厅开幕。展览将当时很多先锋、批判性的现代画作指为“非德国的”,加以公开诋毁。1935年,德国颁布种族法及血统保护法案,明确区分“德国血统”与“犹太血统”的方法和标准,禁止种族通婚„„然而这一切都没能唤醒装睡的人们。直到1938年11月8、9日夜,德国全境的纳粹冲锋队同时劫掠了各地的犹太教堂,并将它们付之一炬。在街边旁观大火的德累斯顿画家奥托·格立贝尔事后声称,冥冥之中,他听到了先知的声音:“这火焰将重返,转身将我们全部吞没。”

自2014年起,每个周一的夜晚,PEGIDA都会举行大游行。截止到2015年初,这个本土运动已经蔓延到了远至奥地利的许多城市。在德累斯顿,2015年2月的一次游行吸引了2.5万人参加。而这个数字,也正是大轰炸中死难者的人数。

他们因创伤无法愈合,而带有侵略性地敏感脆弱;他们因深深的自卑,而以极端的方式寻找自尊。

尾声

2002年,德累斯顿新犹太教堂在位于易北河左岸的原址重建后开放。被纳粹焚毁后,这座著名建筑师森佩尔的作品始终没有得到恢复,甚至旧址都被东德政府的道路规划部分掩埋。与圣母堂不同的是,新犹太教堂并没有恢复历史原貌,而是以两个外观简约的立方体,肃穆地伫立在巴洛克仿古建筑之间。主礼拜堂的立方体,被建筑师分割为35个水平叠压的层次,逐级扭转,直到屋顶最终指向圣城耶路撒冷。

一个是施暴者的伤口,一个是受害者的伤口,在同一座城市,迎来了完全不同的结局。和充满“德国性”的圣母堂复建相比,新犹太教堂选择了不妥协、不忘记,很难说这两者哪个更勇敢。当PEGIDA的游行队伍渐渐散去,时间已接近午夜。我知道,圣母堂那骄傲的穹顶,今夜不会再被点亮。望着空荡荡的广场,那些被栏杆草草围起的古城废墟,阴森而绝望地等待着重生。我想,德累斯顿的故事还远没有结束。

一座建筑或是一座城市,他们在时间坐标系中的存在,不仅在于物理空间的占有,更是在无数的意义之间,被矛盾双方反复编织着轮廓。不论是施暴者还是受害者、复建或是新建,没有人可以真正挑战时间的不可逆。抚平伤口的努力,仅仅是在以今人的身份,构建一个全新的意义体系。其本身的结果和形式已经不再重要,也许,本就没有什么伤口可以真正被抚平。这个世界的轮廓只在一重又一重的争论中愈发粗重,最终连这无果的争论本身,也会成为我们新的座右铭。

(文章曾发于2015年11期《世界遗产地理》杂志。经作者授权刊发。)