帕慕克《纯真博物馆》被拍成纪录片

【编者按】2008年,诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克出版了长篇小说《纯真博物馆》;2012年,根据小说部分内容建造的纯真博物馆开业,作家本人就是馆长。2016年1月29日,根据小说和博物馆改编的纪录片《纯真记忆》将在英国部分影院上映, 帕慕克说,“《纯真记忆》既来源于小说,又来源于那些激发故事的物件(时钟、咖啡杯、相片、在伊斯坦布尔取景的老电影片段)、诗意地展开的白日梦,以及这座城市的实际面貌。”在纪录片上映前,帕慕克撰写了此文,回顾小说、博物馆和纪录片诞生的过程。

上世纪90年代中叶,我刚开始构思时,梦想让博物馆在小说出版当天开馆。这本小说将成为博物馆的目录。我将一丝不苟地排列展品的次序以及它们所对应的文字,从而得到一种既具可读性又具备后现代性的小说。但小说比博物馆完成得更早,我把它重塑成更传统的小说形式,没有图像和注释,并以这种面貌于2008年出版。当博物馆于2012年开馆后,我意识到它还需要一份目录来阐释这些我殚精竭虑打造的玻璃展柜,并且记录下展出的展品和照片,因此我又创作并出版了《纯真物体》(The Innocence of Objects)

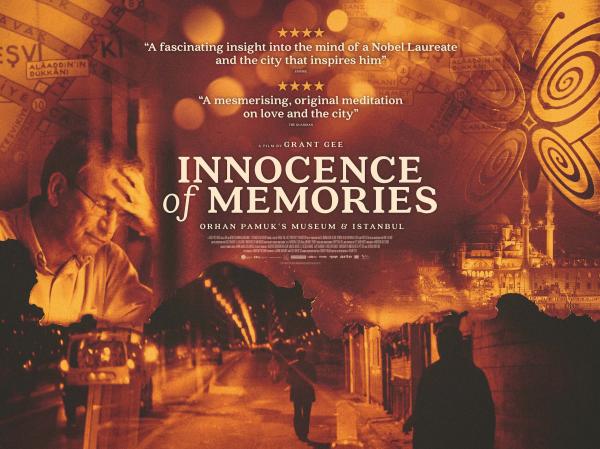

现在又有了第四件作品,并且是我当初动笔时未曾料到的形式,那就是格兰特·吉导演的美丽迷人的纪录片《纯真记忆》(Innocence of Memories)。这一次我不再是作品背后的创作者;我的角色仅仅是电影聚焦的“纯真博物馆”的创建人,以及电影中出现的文本的作者。

事情的缘起是这样的:格兰特的出色作品《土星环》(改编自WG·西博尔德)在伊斯坦布尔首映,他在这次行程中参观了纯真博物馆。了解到他有意拍摄一部关于纯真博物馆的纪录片后,我很乐意参与它的创作环节。我们在伦敦碰头,畅谈了几个小时。然后又在伊斯坦布尔聚首,漫步数英里。是格兰特问“伊斯坦布尔有没有什么地方对你来说非常特别?”还是我想要“带他转转”?如今我不记得了。似乎我们并没有某个特别想去的地方,但或许我们的脚步将带领我们去亲身发掘体验这座城市的精神气质。

此行带给我五味杂陈的情感。我们在街头漫步时,我试图唤起一段正在缓缓退去的过往。同时,我不断将个人的记忆推到一边,考虑有没有什么东西能让一个并没有像我一样生于斯长于斯的观众感兴趣。与一个并不了解伊斯坦布尔的人一同徜徉在这座我生活了一辈子的城市让我得以用另一种眼光打量生活、伊斯坦布尔,以及我自己的记忆。当我们遇到某件美丽或有趣的东西时,有多少是因为城市本身,有多少是因为我们的乡愁?如果没有记忆的辅助,一座城市的美丽和有趣是否会有所减损?当高楼、桥梁、广场都被夷为平地时,我们的记忆是否随之陨落?

《纯真博物馆》里的爱情故事主要发生在1974-1980年间,而博物馆展出的伊斯坦布尔人及小说人物使用的物品和看到的图像贯穿了20世纪的后半叶。但是格兰特的摄像机渴望观察的还有21世纪的伊斯坦布尔,它在过去15年里迅速蔓延的城市化进程和财富积累,以及如今与城市古老忧伤灵魂共栖一枝的新兴广厦。我们该怎么办?

这段悲伤恋曲的主人公已经离世,他们曾栖居的房子已被改造成一座博物馆。因此我想到设计一个次要人物,她在小说中作用不大,但清晰地记得这段爱情往事,在小说事件发生后不久因政治原因离开了伊斯坦布尔,并于12年后回到故土,感知到它的变化。就像我和格兰特一样,她将漫步于伊斯坦布尔街头,而我将快意动笔,写下她对这座城市、记忆以及人生的思绪。

同小说和博物馆一样,这部电影主要来自我在伊斯坦布尔的漫游。在上个世纪90年代的后半段,我为了寻找一座买得起的房子——我脑海中爱情故事的主角将住在这里,博物馆也将落址于此——把市中心的街道和社区彻彻底底搜查一通。(那时房子和土地都还便宜,也没有这么多游客。)1998年我购买了展览的第一件藏品:库库尔库马一间拥有120年历史的房子,它后来化身为这座博物馆。我步履不停,寻找我认为那些住在我置办的房子里的人物在生活中会用到的东西:旧陶器、厨房用具、酒瓶子、钥匙、时钟、香烟盒、日常景象的相片。(伊斯坦布尔的跳蚤市场、二手书店和越来越流行的日常用品收藏家那时还不懂得使用网络。)

散步时我们很少说话;就像格兰特在《纯真记忆》里的镜头一样,我们更喜欢凝神体会城市的灰暗街角、碎石瓦砾和朦胧阴影所激发的情绪。或许这正是为什么格兰特从没问我那个老掉牙的问题:“你为什么写了小说还要建博物馆呢?”如果他问了的话,我不会像通常那样回答:“我被精灵附了身。”我也不会告诉他:“我年轻的时候其实想当一个画家!”我会这么说:“或许小说和博物馆在本质上是一样的。”