漫游者不应有性别之分,只需迈出你的房门就好

如果我们阅读19世纪的女人们为自己的辩护,我们会发现,中产阶级的女人外出总得冒着危及她们操守与名声的各种风险,独自外出去公共场所就等于是冒着丢脸的危险。上流社会的女人们在布洛涅森林乘着敞篷马车展示自我,或是在公园里由人陪护着散步(乘封闭式马车的女人是个可疑的形象,《包法利夫人》里著名的马车场景就印证了这一点)。

电影《包法利夫人》剧照

在19世纪晚期,只有独立的年轻女人才面临的社交风险在八卷本的《玛丽·巴什克采夫日记》(这套日记经删节后出版了英译本,并取了个美妙的标题:“我是一本最耐读的书”)中清晰地体现出来。巴什克采夫的日记记述了她从一个娇生惯养的年轻俄国贵族变成一名成功艺术家的历程。在开始认真学习绘画后仅两年半的时间里,她便在巴黎的沙龙展出她的画作,直至她二十五岁死于肺结核。1879年的1月,她在日记里写道:

我渴望自己能拥有单独外出的自由:自己出门、自己抵达某个地方、自己坐在杜伊勒里花园的长椅上;尤其是自己去卢森堡,品味那些装饰精美的商店橱窗;去教堂和博物馆走走;夜晚在历史悠久的老街上漫步。这就是我羡慕向往的生活。没有这样的自由,是不能成为一个伟大的艺术家的。

玛丽其实并无太多顾虑,她已然知晓她会英年早逝——那为何不独自出去走走?然而,直至去世前一个月,她仍希望她会恢复健康。尽管她并不担心她的家族因此难堪,社会文化里反对出身优越的年轻女子单独外出的观念也已经烙进了她的内心;哪怕她曾对社会的不宽容加以反抗,她仍会因自己渴望单独外出并将它写在日记里而感到自责。她“只能是半个自由的人,因为一个爱漫步的女人是愚蠢的”。

即使总有个随从跟在她身后,玛丽还是手握着笔记本行走在巴黎的贫民区,描绘下她看到的一切,研究能激发大量创作的主题。譬如1884年的《碰头会》,现存于巴黎的奥赛博物馆,描绘了一群在街角聚会的街头顽童。其中一个男孩正捧着一个鸟巢向其他孩子炫耀,这些孩子怀着男孩子的好奇心前倾着身子想看个仔细,却又尽量装作一副不感兴趣的样子。

不过,玛丽也将她自己纳入了这幅街景画中。在这群男孩子的右边通向的另一条街的后方,我们能看到背景里的一个年轻女孩,辫子搭在背上,悄然走远。她或许是独自一人,虽然这很难从画上判定:因为画面就在那儿中断了,我们甚至看不到她的右臂。对我来说,这是整幅画里最美妙的部分:玛丽的签名就在那个年轻女孩的下方,在画的右下角。玛丽把自己画入画中,化身为那个或许独自一人将要离开的年轻女孩,留下那些男孩在街角——在我看来,这并非过度揣测。

反对“漫游女子”这个概念的另一个观点涉及“引人关注”的问题。“很关键的一点是,就这个身份而言,漫游者该是隐身的。”在捍卫“漫游者的性别应为男性而非女性”的观点时,卢克·桑特这么写道。这一说法虽不公平,却也无情地精准。我们很希望像男人那样变得不起眼,却并非是我们自身造成了桑特所说的那种显眼,即一个女人独自出现在公众场合引起的骚动而正是那些男性漫游者的注视,使得也想成为漫游者的女人变得无法不被关注。但是,假使我们如此引人注目,那我们又为何在城市的历史书写中丝毫不被提及?一切应取决于我们自己,按照我们认同的方式,将我们重新绘入城市的图景中。

直到19世纪晚期,在玛丽·巴什克采夫所属的阶级,女人们仍主要与家庭拴在一起。然而,中产阶级或下层社会的女人却有充分的理由走在街上,她们出门玩乐或打工,当售货员、慈善工作者、用人、裁缝、洗衣工,或从事其他各种行业。而且,她们也不单有实用性的因工外出。大卫·加里奥奇在研究18世纪的巴黎时栩栩如生地描绘了工人阶级女性的生活,他表明,从某种意义上来说,当时的街道属于女人。在巴黎的集市里,她们经营着绝大多数摊位;甚至回到家中,她们也会成群坐在街旁。她们所做的事在两百年后被简·雅各布斯称作“街上的自然监控”:她们“总是留意着发生了什么事,并总是最先去调停争吵、制止正在打架的男人们。她们对过路人衣着与行为的评论本身就是一种社会管控的形式”。她们比任何人都更清楚邻里街坊发生了些什么。

詹姆斯·蒂索画作

到19世纪晚期,所有社会阶级的女人都能在诸如伦敦、巴黎和纽约这样的城市里享用公共空间了。百货商店在19世纪五六十年代的兴起极大地促进了女性在公共场所出现的正常化。到了19世纪70年代,一些伦敦的导览上已经开始标注“在伦敦方便女士们一个人购物之余享用午餐的场所”。詹姆斯·蒂索在19世纪80年代的系列画作“十五幅巴黎女人的画像”中描绘了巴黎城里的女人做各种事情的场景:从坐在公园里(由妈妈陪着)到与她们的丈夫一同参加艺术家们的午餐聚会(她们穿着束身衣,僵硬得如同背景中的女雕像柱),再到穿着罗马勇士的战服、戴着自由女神式的王冠在竞技场里驾驭战车。蒂索1885年的油画《女售货员》让观赏者们有身临其境之感:画中的女售货员高挑修长,身穿黑裙,衣着严谨,扶着门让它开着,要么在迎接顾客,要么在恭敬地向顾客道别;桌上凌乱地堆着绸缎,有根缎带掉在了地上。这幅画将公共场所的女人和集市里粗俗的营利气息联系在一起,也暗示着世风轻浮和私生活混乱——还有缎带掉落在其他更私密场所的地板上。

19世纪90年代见证了“新女性”观念的到来,独立的新女性骑着自行车去她们喜欢的地方,女孩们在商店和办公室里工作,获得属于她们的独立。随着电影和其他休闲活动在20世纪早期变得流行起来,加上第一次世界大战期间大量女性进入劳动力市场,女性在街道上的存在便由此确定下来。不过,这也归功于安全的半公共空间的出现。在这些地方,诸如咖啡馆和茶室,女人们能够不受干扰地享受独处的时光。当然,这也同样归功于女卫生间——公共空间里最私密的场所——的兴起。另外,对女性在城市中的独立起到关键作用的还有供未婚女子入住的物美价廉的公寓。通常来说,物美价廉的公寓是很难找的。就像琼·里斯小说里写的那样,许多女人住在破旧不堪的房子里,难以维持体面和尊严,她们的道德操行与她们的潦倒程度直接相关。居住的地方越是狼藉,女房东就越是苛刻,里斯笔下的都市单身女子就永远在和廉价旅馆的女老板们争执不休。

一个城市给予它地标的名字——尤其是街道的名字——折射出这个城市所秉承的价值观,而这些价值观随时间而变化。在努力世俗化(并大众化,至少从表面上看来是这样)公共空间时,现代城市将曾用来纪念女先贤、皇室女子或神话中女神的街道重新命名,纪念世俗化、大众化的英雄:他们全部都是男性,有学者、科学家,还有革命家。然而,这所谓的“客观中立”却忽视了那些因缺少文化或性别优势而无法获得较高文化地位的女人,并把女性与过时的制度相提并论,将女性与“非公众、传统守旧、反现代”联系在一起。

而当有关女性的地标出现在公众场所(这并不常见,在爱丁堡,狗的雕像数目是女性雕像的两倍),女性往往被美化、被理想化,石像要么被铸成寓言故事中的人物,要么则是侍女。巴黎协和广场上的方尖碑坐落在路易十六被送上断头台斩首的地方(被送上过断头台的还有王后玛丽·安托瓦内特、夏洛特·科黛、丹东、奥兰普·德·古热、罗伯斯庇尔、德穆兰,以及成千上万在历史中寂寂无名的人),它被一群代表着不同法国城市的女性雕像环绕着。詹姆斯·普拉迪耶创作的代表斯特拉斯堡的女性雕像,其原型据说是维克多·雨果的情人朱丽叶·德鲁埃或是古斯塔夫·福楼拜的情人路易丝·科莱。这就是为什么我不把这座雕像单单视为斯特拉斯堡的寓言,而把它看作是所有著名作家或艺术家的情妇们的寓言。她们也书写、也绘画,却终生未能摆脱她们情人的阴影,纵使她们公然伫立在巴黎的正中央,已融入了这座曾被两个国家争夺的城市。

1916年,弗吉尼亚·伍尔夫在《泰晤士报文学增刊》上评论了E. V. 卢卡斯的《重访伦敦》。在描写伦敦的过去与现在时,卢卡斯列出了一张伦敦纪念性建筑的目录,但他却独独遗漏了一个。于是伍尔夫问道:“为什么没有提到面朝着育婴堂大门的那个拿着水壶的女性雕像呢?”女人拿着水壶静静地跪在那儿,雕像就坐落在可伦儿童游乐园对面的路中一小块安全区,在一个现代式样的公用饮水机顶上,雕塑师是谁无人知晓。女人穿着一种宽松的外袍,卷发成圈地绕在颈边。她有时被称为“盛水人”,有时又被叫作“撒玛利亚妇人”,这是《圣经》里的一个女人,她与耶稣在井边交谈,并认出他是先知。

《女雕像物语》中的女像柱

走在任何一个大城市的街道上,如果你稍加留心便会注意到,还有一种女性雕像悄然不动地伫立着。法国导演阿涅斯·瓦尔达在20世纪80年代拍摄了一部短片《女雕像物语》,在片中,她与她的摄影机一同在巴黎徜徉,找寻着雕像中的异类——女像柱。这些用来承重的石制女人,支撑着城市里那些伟大的建筑。这些女像柱遍布巴黎,两座或四座为一组,有时甚至更多,依照建筑的规模来确定。有时候这些像柱是男性,男像柱的名字源于阿特拉斯,希腊神话里双肩撑天的神。瓦尔达注意到,男像柱总是显得肌肉绷张,而女像柱都看着轻盈柔软、姿态优雅,似毫不费力。即便她们觉得建筑重得难以承受,当我们注视着她们时,也看不出分毫。

然而,在那时我们从来没有注意过她们。瓦尔达的短片以巴黎第三区一座庞大的女像柱结尾,这座像柱太大,相当于繁华的图尔比戈街上一座建筑三层楼的高度。瓦尔达问附近的人他们对这座女像柱的评价,可他们却从未注意到她伫立在那儿。就像作家罗伯特·穆齐尔指出的那样,纪念碑的一个特点就是不为人瞩目。“毫无疑问,它们被建起来供人瞻仰,”他写道,“甚至用来引起关注;然而,与此同时,仿佛有什么注入到了它们体内,使它们不被人关注。”不过,从某种程度上来说,我们仍意识到了它们的存在。在她的书《纪念碑与少女》中,玛丽娜·沃纳猜测道:假如有人把波旁宫广场上的司法女神像(在此处,女人寓指法律)拆除了,我们在某种程度上都会察觉到有什么仿佛不见了,尽管我们并不知道到底是什么不见了。我们比我们以为的要更熟悉身边的环境。

甚至是在如今,当我们认为漫游女子已经能在城市里自由行走的时候,她们依然在努力争取成为可见的存在。

一个更为政治化的波德莱尔式“漫游”的衍生物如今颇为盛行,它由“漂流”(dérive)的概念主导着。20世纪中期称自己为“情境主义者”(the Situationists)的一群激进诗人与艺术家发明了一个术语,叫作“心理地理学”(psychogeography)。在心理地理学中,漫游变成了漂移,冷静的观察变成了对战后城市化的批判。城市探寻者们用“漂移”来标记城市中的情感力场,以及建筑与地形如何共同勾勒出“心理地理轮廓”。罗伯特·麦克法伦,一个娴熟的乡村徒步者兼作家如此概括他的经验:“展开一幅伦敦的街区地图,在地图的任意位置放上一个玻璃杯,杯沿朝下,顺着它的边缘画个圈。然后拿起地图,出发去城市中,就跟着那个圆圈走,尽可能地和这个圈保持一致。边走边记录下你的体验,用任意一种你喜欢的方式:拍成电影、照成照片、写成书稿,或是录成磁带。捕捉街道本身在城中流淌的状态:墙上的涂鸦、贴着商标牌的垃圾、一段段对话;剪取标志性的记号,截开数据流,留心那些充满隐喻的偶发事件,关注那些视觉上的韵律、巧合、类比、相似,还有街道变化不定的心情。”心理地理学是许多麦克法伦的同代人一会儿拥护(有时充满了讽刺)、一会儿拒斥的术语。威尔·塞尔夫把它作为他的一组文章的标题;伊恩·辛克莱对这个词充满疑虑,因为它被强行用作了一种“糟糕的品牌营销”,他更偏向“深度地形学”(deep topography)一词,这个词是他从塞尔夫的好友尼克·帕帕季米特里乌(他提出通过某种漫步对一个特定的环境进行“深入研究”)那里得来的。

随便怎么称呼他们吧,这些20世纪晚期的情境主义继承者也继承了波德莱尔对街上女子的狭隘观念。塞尔夫宣称——尽管带着些个人的失望——心理地理学是男人们的事业,由此确认了城市中的漫步者是一个充满男性特权的形象。塞尔夫甚至宣称心理地理学家们构成了一个“兄弟会”:“穿着戈尔特斯面料的外套的中年男子们,带着笔记本和照相机,脚踩靴子站在郊区的火车站台上,在布满青苔的公园里礼貌地请茶水亭的老板帮忙加水到热水瓶中,并询问着乡村巴士的终点站……当我们在城郊的废弃酿酒厂后踩过那些碎玻璃时,我们感觉在胀大。”

的确,他的说法听起来与路易·于阿尔在1841年给“漫游者”下的定义并无太大不同:“好腿脚、好听力、好视力……要是我们成立个漫游者俱乐部,这些都是任何一个有资格加入俱乐部的法国人的基本身体条件。”这个城市里伟大的作家、伟大的心理地理学家、那些你能在周末的《观察家报》上读到的人,他们都是男人;在任何时候,你都会发现他们相互提及对方的作品,建立起了一套由男性漫游者作家主导的具象的准则规范,仿佛第三条腿成了必不可少的行走附肢,就如同拐杖一样。

伍尔夫

只需看一眼艺术家劳拉·奥德菲尔德·福特的作品、心理地理学爱好者的读物《野蛮救世主》,就能看出这并非事实。福特走遍了整个伦敦,从市中心走到市郊,她根据自己所见创作的素描展现出了一个被巴拉德式郊区、住宅区方块群、废弃物、临时建筑、废物堆中的锚、垃圾以及愤怒环绕着的首都。还有伍尔夫,这位英国最优雅的现代主义者,她是男作家们最爱的靶子,他们靠猛烈抨击她来增强自己的男子气。伍尔夫也喜欢步行在伦敦的污浊之处。1939年的某一天,她走在南华克桥下,她“看到一段台阶通向泰晤士河。我爬下去,沿着一根绳子爬到底——我发现了一片泰晤士河的浅滩,就在仓库的下方,散布着石子和一小部分电线……地很滑,仓库的墙壁陈旧得起了皮,尽是杂草,一片残破……这是段艰难的步行,一路上有出没的老鼠、河滩、大铁链、木桩、发绿的烂泥、腐蚀了的砖块,还有一个被潮水冲上岸的钮钩”。

要是我们不用细分性别——什么男步行者、女步行者,漫游的男人、漫游的女人——那样该多好、多么理想,可是这些有关行走的叙述总是再三忽略女人的体验。辛克莱承认,他崇拜的深度地形学作品使漫步者变成了一个非常英国式的形象,变成了自然主义者。然而,这种与世界互动的方式并不是特别吸引我。我喜欢已建成的环境,我喜爱城市。我不是爱它们的边缘、爱它们不像城市的地方;我爱的是城市本身的核心,它们各式各样的城区、街区和街角。正是在城市的中心,女人们通过进入城市的内核、漫步在那些她们本不该去的地方,获得了自主的权利。走在那些其他人(男人)走过却不会被议论的地方,这是一种“伤风败俗”的大胆行为。如果你是女人,你无须穿着戈尔特斯面料的外套走过以示颠覆,只需要迈出你的房门就好。

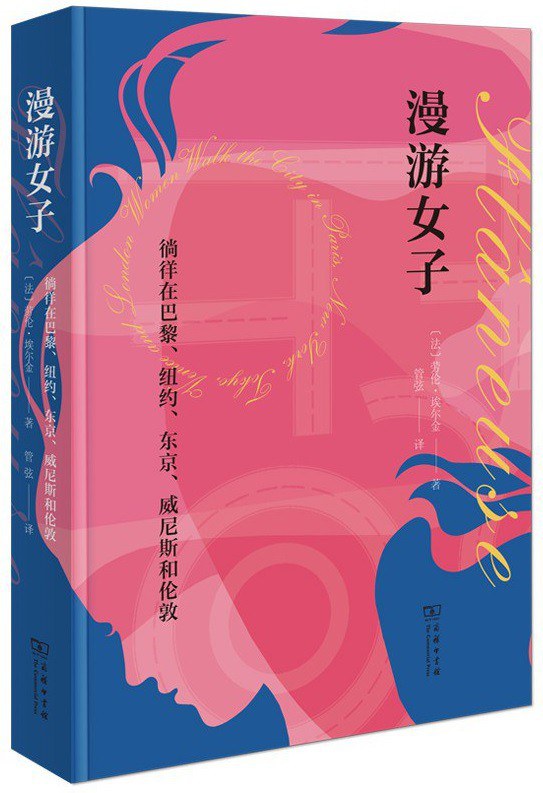

本文选自《漫游女子:徜徉在巴黎、纽约、东京、威尼斯和伦敦》([法]劳伦·埃尔金 著,管弦 译,商务印书馆书馆2021年5月版),现标题为编者所拟。