郭沫若、陈寅恪、胡金铨、金庸:为何都爱借晚明说事?

“一切历史都是当代史”,历史并非僵死的过去,而是过去与现在的不断对话,当下的目的与关怀往往成为人们想象和叙述历史的起点。

你说甲申三百年,我论郑成功是本土英雄

明清鼎革之际的历史记忆,经过数百年的压抑在晚清被排满的革命党通过刊印禁书而重新出现在公众视野之中。民国初建,临时大总统的孙中山便祭拜明孝陵,有意无意试图在民国与明朝之间构成一种虚拟的“政治血缘”。抗战期间,因为外敌入侵,晚明历史更是被赋予了众多的现实意义。郭沫若的《甲申三百年祭》一文,便以明廷隐喻抵抗外敌不力的国民党,一度引起风波。

史无前例的“文化大革命”,便是由姚文元的长文《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》而拉开帷幕的。令人唏嘘不已的是,因为《海瑞罢官》而被批判的吴晗,在抗战期间曾写作名噪一时的《朱元璋传》,以朱元璋背叛“农民革命”和“红军”(按:明末红巾军)称帝后实行专制统治,隐喻蒋介石发动“四一二反革命政变”背叛孙中山的遗训和抗战后期实行的独裁统治。

1950年代,台湾在国民党的高压统治下,以“反攻复国”为“国策”。为此,国民党当局大力宣传郑成功抗清的事迹,借以鼓舞台湾民众的士气,同时延续了国民党早年和明代虚拟的“政治血缘”,孙中山以明太祖扫除胡元的革命事业自拟,而偏居一隅固守一岛的国民党政府只能自拟为北都沦陷后的南明小朝廷。数十年间,其自拟对象即已跨越明代三百年历史,其兴亡之速,远非明代本身可比。

在大陆这边,郑成功同样进入了“民族英雄”的谱系,但所重的不是其改姓易号奉明廷正塑,据台抗清的事迹;而是强调其从荷兰殖民者手中收复台湾的功业,成为中华民族抗拒西方殖民者的英雄,进而鼓动人们从“美帝国主义及其走狗蒋介石集团”手中“解放台湾”。更有意思的是,在国民党执政后期,政治解严,各种思潮迅速传播。

岛内的某些异议人士则将郑成功塑造成开拓台湾的本土英雄,其抗清象征着对大陆统一政策的抗争,而非之前所宣扬的为“反攻复国”做准备。在他们重新打造的台湾国族神话中,郑成功的特别之处不在于抗清,而在于对台湾的开拓,及其中日混血儿的身份所包含的“非中国化”意味。

《龙门客栈》为什么要以明代为背景

政治力量对明史的借用,着眼于各自的政治目标,所指涉的对象,容易对号入座,风云变幻之后则往往失去意义。相对而言,文化人对晚明的叙述与现实遭际也有着复杂的内在联系,却往往不针对具体的某人某事,而是沉浸着文化意义上的“故国之思”,有着更为长久的价值。

陈寅恪晚年所作《柳如是别传》,有人解读为感时伤势,寄托遥深的别有怀抱之作(参见余英时先生的相关论述)。陈先生晚年遭遇变局,或于万马齐喑的时节,体味到昔人不得不如是的苦心孤诣。此层滋味,难为外人所道,故借古人故事曲折出之,以“表彰我民族独立之精神,自由之思想”。晚明衰世的一段传奇姻缘最终成为陈先生晚年排遣胸中块垒的场所,与孔尚任的《桃花扇》中“借离合之情,书兴亡之感”的意思庶几相近。

与陈先生沉痛低吟类似的是,幼年生长于北京,1949年以后流寓港台,博学多闻,熟读明史的电影导演胡金铨。他有感于世事变幻,觉得20世纪中国社会的动荡不安,政治黑暗,有类于明代。通过镜头中装扮古朴的侠客、义士、僧侣、官员、特务、宦官,以及极具中国传统绘画风格的山水与建筑,胡金铨为我们展现和还原了一个“乱世明朝”的形象,而这个形象既是关于当下中国的政治隐喻,也构成一种文化意义上的乡愁。故国之思与对现实的强烈批判相杂糅,使得明代在胡金铨的电影中别具新意。

“当时宦官控制着一个称为‘东厂’的秘密警察组织,以思想调查为名,压迫知识分子,专横跋扈,跟敌对派发生了激烈的斗争,结果成为明朝灭亡的原因之一。我在搜集研究很多这方面的资料时,慢慢产生了兴趣,于是拍成了《龙门客栈》。”而大陆“文革”中对知识分子的迫害与打击以及黑暗的政治文化也成为影片中所针对的对象,明史专家吴晗“被扣上了反党、反社会主义的帽子,死在狱中……因此,我就从明朝中取材”。

片中的东厂诸番隐喻了当时的政治状况,而“龙门”这一地名也有象征意味,即“通向中国之门”。龙门客栈这一荒野中的“黑店”则“以政治隐喻而言,这个风雨飘摇之中的栖息地,更类同于国民党退守台湾后所组织的‘临时’当局……时时都有山雨欲来般的覆灭威胁”。

继《龙门客栈》之后,胡金铨拍摄的《忠烈图》、《迎春阁之风波》、《侠女》、《大轮回》等影片都取材于明代,并或隐或现地蕴含了对现代中国政治的指涉。

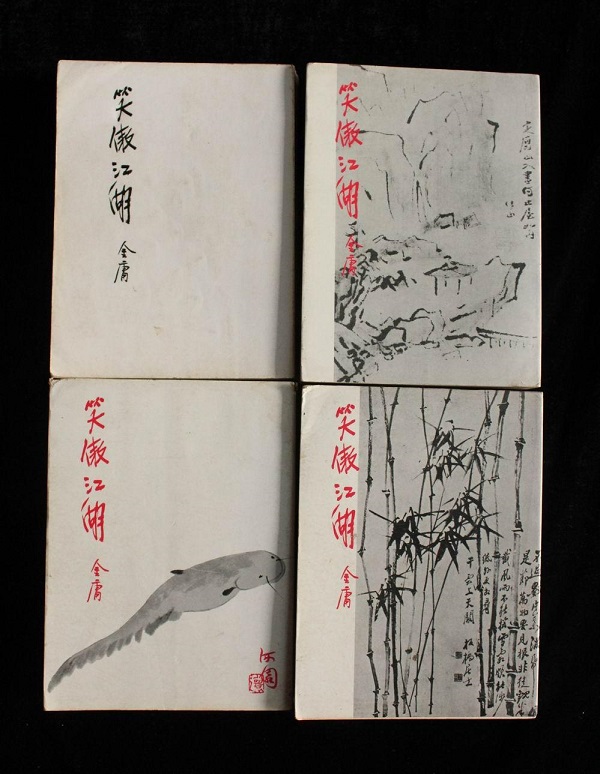

金庸如何“消化”晚明的风云

时过境迁,20世纪70年代后,随着大陆的改革开放和台湾的政治解严,两岸的政治文化语境发生了极大的变化。晚明历史再次成为一个充满娱乐精神、遵循日常伦理的场域。如果说胡金铨在电影中汲汲于构建一个明代中国的画卷,并寄托无限的故国之思和历史隐喻,那么以武侠小说闻名的金庸,他则从早期的寄托家国之思,表彰汉人正统,转变到后来的重视人性和传奇性,试图消解其中的政治隐喻。

金庸1956年创作的《碧血剑》以明清易代之际的历史为背景,叙述抗清名将袁崇焕之子袁承志(虚构人物)的传奇历程,穿插了李自成起义和明清战争的许多情事。显然,金庸吸收借用了《铁冠图》等传统文本,主角袁承志的形象如同《甲申三百年祭》中的李岩,包含着某些敢言直谏的知识分子的性格。李自成因为不听李岩、袁承志等人的劝告,急于称帝,任凭农民军军纪败坏、蜕化变质,最终走向败亡。小说尾声中,李岩遭陷害,为李自成猜忌,自杀身死、红娘子殉夫而亡一节,写得荡气回肠,对李自成麾下人物的刻画和褒贬,明显受到了《甲申三百年祭》影响。小说对崇祯帝阴狠猜忌性格的刻画和评价,更是直接秉持了左翼文化人自抗战以来的批判态度。当时金庸身在香港,与大陆隔绝数载,而在行文中对晚明历史的叙述与想象,仍然与《甲申三百年祭》及其一系列衍生文本高度类同。

但是,十年之后,在金庸的封笔之作《鹿鼎记》中,去政治化的明清之际历史叙述体现得很明显,尽管小说开头对清代的文字狱弊政仍然有所批判,但矛头指向的已经是经过艺术夸张的满洲权臣鳌拜,而非整个清廷,更巧妙地避开了自晚清以来被反复书写的满汉族群矛盾。另一方面,小说中康熙帝、吴三桂、李自成这些人物的道德形象都变得暧昧起来,反清复明的正义性在小说中被质疑,而吴三桂与李自成及虚构的李岩之子李西华之间的恩怨被叙述为感情纠葛,“汉奸”称谓所隐含的现代民族主义,以及“农民革命”所附带的阶级分析,都被小说的传奇故事所化解。

小说结尾时,顾炎武、黄宗羲、吕留良、查继佐等当世大儒竟然劝市井混混出身的韦小宝取清帝而代之,但又为韦小宝巧言拒绝。言谈之间,形同闹剧,含有极强的反讽意味,更是消解了“反清复明”的正当性及其背后的现实政治隐喻。

不必再打扮晚明史这个小姑娘

与金庸小说中立场转变相类似的是,曾经担任胡金铨助手的香港导演徐克,在90年代为向胡金铨致敬而重新拍摄的《新龙门客栈》中,虽以明代为背景铺陈故事情节,但重点展现的不是家国之思和文化救亡,而是男女主角在个人情欲与正义事业抉择中所面临的困境,因此设置在明代的背景显得有些可有可无。

正是在娱乐化的通俗文学广为传布和严肃的学术研究日益精进的过程中,晚明历史最终得以摆脱充满战争与革命的20世纪中国政治的缠绕纠葛,回到书斋之内和市井闲谈之中。

1981年,侨寓北美的史学家黄仁宇在《万历十五年》的中文版自序中,便特意强调此书与当代中国的政治现状无关,只是就事论事地写明代的人,明代的事,书中“凡举有所议论臧否,都是针对16世纪的历史而发的,如果我要对今人今事有所议论,自当秉笔直书”。至此之后,晚明史不但远离了现实政治,也渐渐淡出了公众视野。