无缘得见的年代:祖父之死

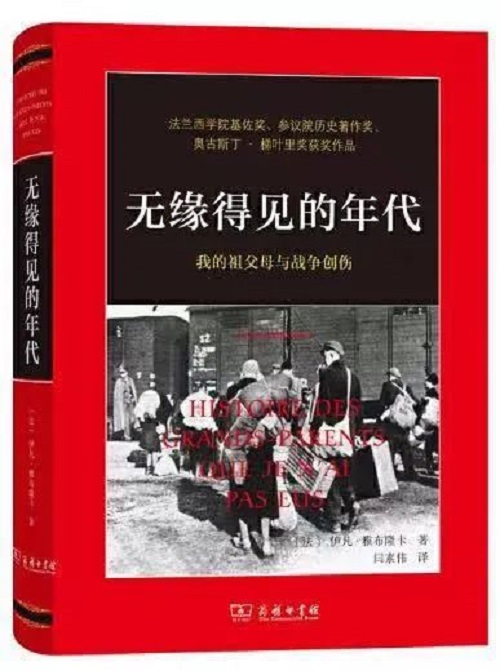

伊凡·雅布隆卡(Ivan Jablonka,1973—)是法国历史学家,巴黎第十三大学当代历史学教授。其著作《无缘得见的年代:我的祖父母与战争创伤》通过一对犹太人夫妇在“二战”中的悲剧人生来反思20世纪历史——这对夫妇就是作者从未见过面的祖父母。作者通过采访,查阅政府档案、警察局犯人记录及当代人的一些回忆文章等,勾勒了他们颠沛流离的短暂一生。他们都是普通人,除了两个孤儿、几封信和一本护照,几乎什么都没有留下。本书克服了历史学家的冷静客观和主观情感之间的矛盾,既有事实材料分析,又有文学性描绘。

我作为历史学家,去追寻祖父母的足迹。我没有见过他们。远在我的生命开始之前,他们的生命就结束了。玛戴和伊德萨·雅布隆卡(Matès et Idesa Jablonka)既是我的亲人,也是我完全陌生的人。他们没有什么名气。他们消失在了20世纪的悲剧事件,也就是第二次世界大战和欧洲对犹太人的摧残之中。

——(法)伊凡·雅布隆卡

夜里,我思考了玛戴可能的命运,从1943年3月4日黄昏时分列车在站台上将门打开,一直到他的死亡;他的死是有人见证的,而且见证人在战后对玛丽雅或者对阿奈特说了。因为,他最终还是死了。而他死的机会很多:在他到达集中营的时候,斑疹伤寒正在肆虐;1943年3月9日,特别行动队的两个人试图逃跑,在维斯瓦河(Vistule)附近的森林中被抓住,随后被处决;1944年2月24日,特别行动队的200名成员被送到马伊达尼克(Majdanek)被处死(其中就包括大卫·拉阿那);1944年9月底又有两批人被处决;在那次起义的时候,数百名犯人被打死。我认为很有可能的情况是,当玛丽雅和萨拉于1944年来到集中营时,玛戴已经死了,因为如果不是这样,她们一定会有他的消息。马龙派教徒街肉铺的尼伦贝格是“在集中营见过你父亲的人”,但他是否曾见证了玛戴的死亡呢?尼伦贝格在集中营的厨房干活;为了捉弄他,波兰人不让他吃饭。当他被送进12区的卫生站时,他变成了“穆斯林”,但是,他恢复了气力,最终活了下来。也许玛戴在12区即将咽气时,他在旁边。反过来,玛戴有可能在某一天被派到厨房去为特别行动队打汤,像德拉龚兄弟(frères Dragon)一样。

我们可以想象各种可能性:被处决,患了斑疹伤寒,因劳累而死,自杀,逃跑失败被处死,但是实际上,他的生命和我的故事都没有结尾;玛戴不在了,他的生命消失了,像藏尸所的尸体与泥土混合在一起一样,他离开了世界。实际上,我们并不了解真实的情况,没有地点,没有事实,只有生和死之间的一片无人区,人突然就没有了,像气体一样蒸发了,等到平静下来之后,人们才意识到这一点:玛戴·雅布隆卡不在了。1909-1943还是1909-1944,我们不知道。无论如何,这并不重要:他生卒的年份并没有刻在大理石上,而我们拥有的唯一的文件,就是那份可笑的逝世证明,说他死于“德朗西(塞纳省)”。他是因为鸡毛蒜皮的小事被杀害的吗?他认为法西斯是资本主义,难道法西斯因为他是共产党才要毁灭他吗?他认为希特勒是反犹太主义分子,难道希特勒因为他是犹太人才要消灭他吗?他认为人们杀害同类是发了疯吗?他是睁着眼睛进入死亡之地的吗?

玛戴陷入了绝望。心如铁石的人突然跨了。人们都知道他生性快乐——“他喜欢唱歌,而且不管他到了哪儿,人们都会跟他一起唱起歌来”——可他就这样悄悄地死了,像一支蜡烛在黎明熄灭一样。领头人(Kapo)恼怒地用棒子打他,可是没有击中他。格拉多夫斯基恳求他想象中的读者为他的亲人们流几滴眼泪:我母亲,我的两个妺妺,我妻子,我的妻弟,“我的全家人就这样,在1942年12月8日星期二早上九点半钟被烧了”。第四十九号列车流放来的图卢兹商人大卫·拉阿那不断地讲到家人,而且重复说:“天啊,天啊,为什么让我忍受这么多痛苦,可怜可怜我吧……”玛戴和他们一样,想到在做面包的母亲,想到在安息日的晚上背诵圣诗的父亲,想象中他穿着皮里天鹅绒面的长袍,庄严而光彩夺目,生活在大西洋彼岸的西姆吉和雷泽尔,在十七岁的年纪上便被关进监狱的赫尼亚,还有赫舍尔和吉特拉,这些同父异母的兄弟。在空无一人的焚尸炉前厅里,面对着水泥墙,他大声地念出伊德萨的名字。他脑海中又浮现出她小心翼翼地走进卖煤油的店铺,端着一盘鲱鱼或者土豆饼。他替她解开长长的辫子,他把脸贴在她的肚子上,感觉婴儿在肚子里面动弹。早上醒来,他一下子没有意识到这只是一个梦,一切都结束了。玛戴在德朗西发出时的明信片中写道:“我们要走,不带衣物和干粮,但是我们并没有因此而感到难过,我们心里只想着孩子。”他们今天在哪里?谁在照顾他们?他们会不会在毒气室里被杀害了呢?像成千上万个黑头发、黄头发,充满活力的孩子们一样,被压碎的尸体从毒气室里拉出来,和他们的母亲的尸体堆在一起,被扔进火里。玛戴也许像格拉多夫斯基一样,躺在对面的架子床上,看着乳白色的月亮:月亮美得让人觉得残酷,白中透着橙红色,那些注定要消失的昆虫仍在挣扎,月光对它们无动于衷。玛戴觉得自己的精神裂开了一道道缝隙,像是要散开了。这个世界上再没有自由的人。

玛戴机械地干着活,瞳孔散大,头发里都是灰。他用手抓住松软而沉重的尸体。他低下头,躲避着他们的眼睛。他从他们的眼睛里看到自己的未来。虽然旁边就是炽热的火炉,但是他身上还是在发抖,他喝一口从死人身上偷来的烈性酒。在勒旺达尔塞在玻璃瓶里藏起来的记事本当中,他写道:“时间长了,不只一个人随波逐流,人们为他感到羞耻。”玛戴破碎的心灵在随波逐流。波兰革命,没有阶级的社会,压迫的终结,简直是开玩笑!他的幻想一个个地破灭了,就像长熟了的脓疮一样。他的生活从头至尾就是一场失败,是巨大的,可笑的失败,可笑得让人叫出声来。这是不想再成为犹太人的犹太人的历史,是想拯救世界的皮件工人的历史,是无法在世界上为自己争得一个位置的倒霉蛋的历史。他是被法西斯摧毁的,但首先是被资产阶级国家,被毕苏斯基的刑法,被国家安全,被法国共和党人的政府法令像垃圾一样被扫地出门。他当过外籍军团的志愿兵,枪里没有弹药,蹲在树丛后面,躲着使整个维莱-科特莱森林颤抖的装甲车……站起来!他的位置在这里,在“收尸队”(Chevra Kedischa)里:他是把别的犹太人烧成灰的犹太人。

“我们仍然希望玛戴至少能够回来,因为他身体很好,精神健康。”阿奈特1946年在写给阿根廷的一封信中说。我们在卡萨雷(Césarée)散步之后,太阳落山很久了,但是天空仍然闪着红色的光彩;塔玛拉回忆她母亲战后在克维尔感到的悲伤。赫尼亚不明白她哥哥为什么没有回来。她认为,哪怕肢体伤残地回来也好啊。像赫舍尔这样的傻瓜都活了过来!可是玛戴是个精明的人,是个遇事知道怎么处理的人,不会胆小怕事。当时人们关闭父亲的澡堂时,他为父亲出力辩护,他在警察的眼皮底下挂宣传横幅。在监狱里唱歌,为伟大的苏联的光荣歌唱,他让那些只会躲在一旁乞求的犹太人闭嘴,他给波兰的最高当局写信,告诉他们说,他们给人喝的汤难喝极了,他们让人吃的面包里都是沙子。

可是他没有回来。

(本文选摘自《无缘得见的年代:我的祖父母与战争创伤》,(法)伊凡·雅布隆卡著,闫素伟译 ,商务印书馆2021年1月出版,经授权,澎湃新闻转载。)