上海城记|李泉与九〇年代初的上海摇滚

上海的第一代摇滚乐队大多是在上世纪八〇年代末组建的,解散于九〇年代初。这批乐队留下了一些故事,没能留下声音,相关的音乐人如今真正具备全国影响力的只有李泉。下这个结论未免有点讽刺,因为李泉的影响力与摇滚乐无关,虽说李泉签约的第一家唱片公司“魔岩”是以“中国火”系列的摇滚乐起家的,虽说“魔岩”的母公司“滚石”的英文名字是Rock。

李泉签约的第一家唱片公司“魔岩”是以“中国火”系列的摇滚乐起家的。本文图片均由作者提供。

李泉1992年与“魔岩”签约,之前他组过几支摇滚乐队。这段“地下经历”夹在古典音乐比赛机器与流行音乐唱作者之间,在李泉的整个音乐生涯里极不起眼。公开场合上,李泉很少主动谈它,偶尔聊几句,通常不会展开。

我只是在倪重华的《铿锵真言》一书中见过一个例外,李泉的几组相关回忆被整理成了一篇文章,题为“李泉:上海第一场摇滚演唱会”。因为负责整理的是台湾作者,“黄浦体育馆”被误植成了“黄埔体育馆”;还有一些内容与史实相左,应该是李泉记错了。譬如他说,“新开发——’90上海现代演唱组首演”是“上海第一场官方认可的摇滚演唱会,也是唯一的一场,在那之前或之后,摇滚乐始终是underground,只能在pub演出”。光是这句话就存在三处问题,我会在下文中详加考察。

倪重华《铿锵真言》。

本文的写作主要依据文献,对照我新做的一组采访。借由对李泉的回望,希望能对上海的第一代摇滚乐队以及摇滚乐在这座城市的早期传播有一些爬梳与思考。

1

李泉1969年出生在上海,四岁学钢琴。启蒙老师是他的奶奶,教了两年,感觉这个小孩有潜力,便找了专业的老师刻意培养。1980年李泉考入上海音乐学院附属小学。算起来,他进“附小”时已经十一岁了,这岁数,平常的小朋友应该读四年级了。在《铿锵真言》一书中,李泉这样回忆道:“我就在小学二年级时,进入这个音乐训练营,一路从附小、附中,念到大学。”看情形,他是在常规的小学里读了两年,然后通过选拔进了所谓的音乐训练营,成了一个国家培养的古典音乐比赛机器。而今次与他采访,他说“二年级”和“四年级”都没有错,前者是指进“附小”的课余班学习,后者是他正式考入“附小”成为全日制学生的时间。

李泉入校时,“附小约有七、八十个学生,老师就有二百名,从早上起来吃什么点心到晚上吃什么饭,老师们都得管,全部一套国家系统”。这套系统,再加上父母常年不在身边,为他的青春期注入了一些叛逆的因子。他在许多访谈中都流露出类似情绪:练琴很痛苦,平常每日要练五六个小时,比赛之前则是七八个小时;音乐夺走了玩耍的时间,在十四岁之前他很讨厌音乐。

十四岁(1983年)李泉进了“上音附中”,班上有一位香港同学,寒暑假之后会从香港带一些流行卡带回来。他从此喜欢上了港台流行歌曲。几年后,他发现自己爱听的谭咏麟、林子祥、陈百强,有些歌其实是从日本、欧美翻唱的。寻着这些痕迹,他听了很多国外的新鲜玩意,摇滚、电子、爵士也包括在内。这时期,音乐不断地给他带来快乐,以至于他后来在与高旗的对谈里下过这样的结论:“我现在喜欢唱歌弹琴,都是那个时候,就是练琴觉得枯燥的时候偷偷摸摸,在那儿,摸个五分钟十分钟的流行歌,能够唱出一首我磁带里听到的、自己喜欢的歌,那个就是我的所有生活一个最快乐的事情。”这件事情先是自弹自唱的个体行为,后来发展成了与音乐学院的异类一起组乐队的叛逆之举。

2006年李泉接受《大道》杂志的采访,提到自己先后组建过七八支乐队,而最早的那支名叫“黑蝙蝠”。他认为自己从小接受的是白天鹅般的教育。他有一段话隐约指向了乐队名字的由来:“可是那是最叛逆的时候,我不要做白天鹅,要做黑蝙蝠。”关于叛逆,李泉后来在四川卫视的《围炉音乐会》上提供了更通俗的解释:“在我们那个时候的上海音乐学院,如果你去唱流行歌,是要被老师骂到根本不行。”当时唯有一位老师例外,不但不责骂,还给予鼓励。这位老师叫李苏友,不仅将“黑蝙蝠”捏合成形,还是李泉最早的经纪人。

李泉接受《大道》杂志的采访,提到自己先后组建过七八支乐队。

有关“黑蝙蝠”,目前找到的最早的媒体报道出自《上海文化艺术报》。1990年3月9日,该报发表了石席生的文章《新街边仔·黑蝙蝠·罗大佑》。石席生本名张军,时任上海电视台一台《大世界》节目的编导。在上世纪八〇年代末、九〇年代初的申城,石席生是相当活跃的摇滚乐推手。他的这篇文章把男孩团体New Kids On The Block当药引子用,从美国写到上海:“黄陂路,这条街边展览了世界上大大小小的现代绘画和雕塑,最近一个静谧的夜晚突然爆发出一阵阵骚动不安的音响。上海的‘新街边仔’组织——黑蝙蝠演唱组,在青鸟琴行的支助下,在一间不到廿平方的空间,没有酒、咖啡甚至没有一杯白开水中‘干干净净’诞生,成员大都来自上海音乐学校,合成器力量较强。”

有关“黑蝙蝠”,目前找到的最早的媒体报道出自《上海文化艺术报》。铁匠 翻拍

引文中的“黄陂路”应为“黄陂北路”,“现代绘画和雕塑”都和上海美术馆沾边。上海美术馆1972年迁至黄陂北路226号(已拆,今上海大剧院),1986年搬回南京西路456号,此后,黄陂北路226号的建筑一部分划归上海美术家画廊,一部分给了上海市群众艺术馆。“黑蝙蝠”当年就在群众艺术馆内排练,所以会“爆发出一阵阵骚动不安的音响”。允许摇滚乐队在此排练的并非群众艺术馆,而是引文提到的“青鸟琴行”,更确切地说,是上海大众文化艺术公司,是该公司的老板张亦兵。

上海摇滚的老前辈周紫峰。摄影 铁匠

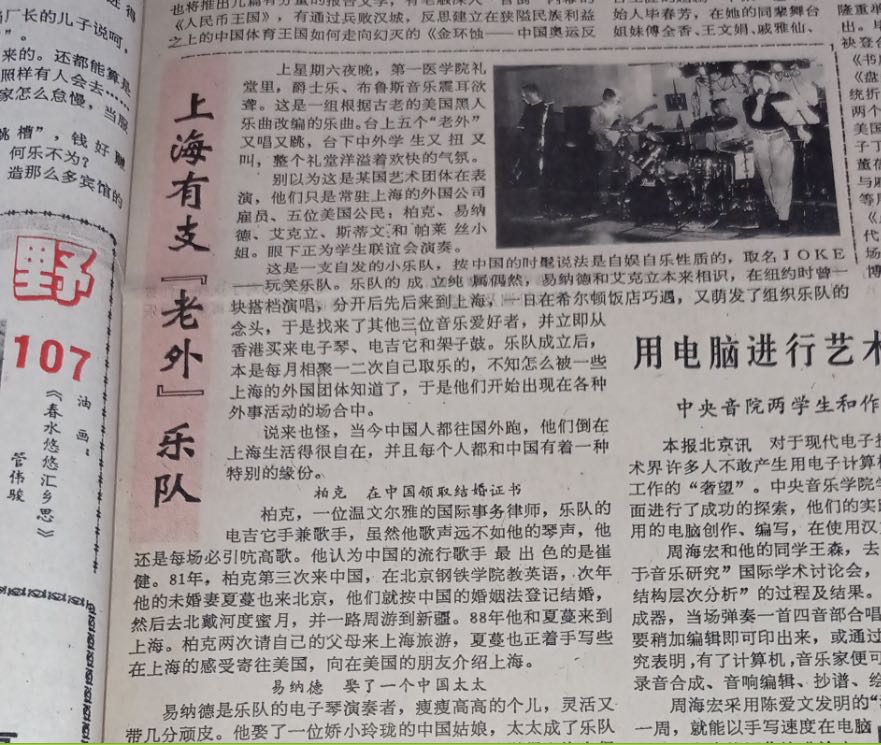

上海摇滚的老前辈周紫峰当年和李泉一样,会去黄陂北路玩音乐,在他的记忆里,“大众文化”算是最早的一批民营文化公司,办公室就租在群众艺术馆里。青鸟琴行隶属“大众文化”,店铺开在虹口区的山阴路四川北路口。周紫峰记得第一次去青鸟琴行是被好友聂钧拉去的,见到了满屋子的进口乐器,包括Washburn的吉他,Yamaha、Korg的合成器。进口的电声乐器当时在中国大陆属于严重紧缺的物资,民间市场几乎没有,即便是国有文艺院团有意采购,也需要批条子、动用外汇储备。而民间人士组摇滚乐队,想要拥有一把进口设备,通常会发动海外关系帮忙代购。1989年3月31日的《上海文化艺术报》,头版刊登文章《上海有支“老外”乐队》,里面提到五个在沪工作的美国人是如何解决乐器难题的:“易纳德和艾克立本来相识,在纽约时曾一块搭档演唱,分开后先后来到上海,一日在希尔顿饭店相遇,又萌发了组织乐队的念头,于是找来了其他三位音乐爱好者,并立即从香港买来电子琴、电吉它和架子鼓。”

上海有支“老外”乐队。

周紫峰当年可没有老外的资源以及财力,他被青鸟琴行那一屋子奢侈品震住了,当场答应了聂钧,要辞职来“大众文化”上班,同他一道搞摇滚乐。周紫峰始终没有摸清楚张亦兵的门路,只知道这位大善人在贩卖乐器之前是电影圈的,参演过电影《血,总是热的》。

张亦兵的血的确很热,他的文化公司在1988年的夏天聘用了一批乐手,让他们带薪搞摇滚乐,组建了“大众人”乐队。弹键盘的聂钧担任队长,他和周紫峰保留着当年的工作证,职别上填的是“演奏员”,而所谓的工作其实就是排练,后来加了一些商演。李泉与聂钧是“上音附小”的同学,正是这层关系将李泉带到了黄陂北路的排练房。李泉说当年还挺羡慕聂钧,有这样一个据点。而“黑蝙蝠”通常是在社会上租的地方排练,乐器也是租的,租金来自演出的酬劳。他记得“黑蝙蝠”去黄陂北路只是偶发事件,在“通利”没开之前,青鸟琴行的确给过他们一些帮助。

李泉提到的“通利”是香港的通利琴行。1992年通利琴行与上海万里琴行合资,正式涉足内地市场,算是给上海的摇滚乐手升级设备开了一条昂贵的口子。李泉记得,通利入沪之后,他和好搭档安栋经常去通利的大堂演出,随便唱一点新排练的作品,借此机会摸一下那些进口乐器。而他真正拥有的第一台键盘,还是1992年与魔岩唱片签约之后,让公司从台湾购置的。

《每周广播电视》对金武林和黑蝙蝠的报道。

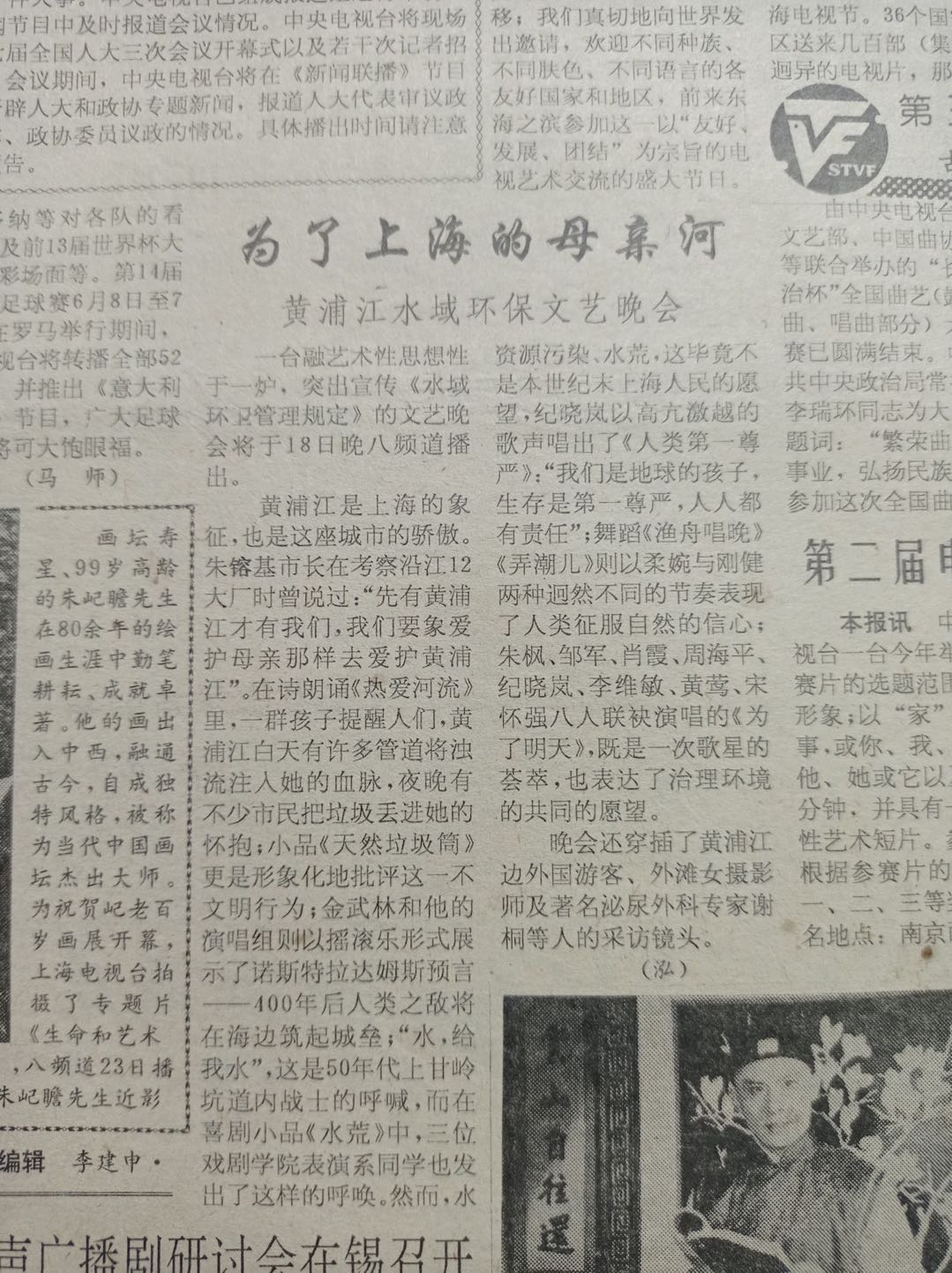

石席生之所以在报纸上为“黑蝙蝠”发声,起因是:“在为上海电视台制作《为上海母亲河》专题文艺晚会的录音棚里黑蝙蝠第一次显示了自己的实力。”石席生参与了那台晚会的编导制作,他记得李苏友当时是“黑蝙蝠”的经纪人。石席生和李苏友、《上海文化艺术报》的编辑黄石那时过从甚密,都热衷于为摇滚乐起起哄。

上世纪八九十年代的电视晚会,歌唱类节目都是假唱,录制过程分为录音和录像两步,录音在前。石席生有写日记的习惯,我请他查阅了1990年的日记,在3月7日,他这样写道:“录像《为母亲河》主题文艺晚会到夜十一点。”石席生引介“黑蝙蝠”的文章是3月9日见报的,一天的间隔不符合周报的制作周期,而且文中只提了录音棚,所以我推测这篇文章是在“黑蝙蝠”为晚会录音之后录像之前完成的。

我调阅了1990年的《每周广播电视》,能查到这台晚会是3月18日晚八点在上海电视台的八频道首播的。还有一篇文章预告了晚会大致内容,文中没有出现“黑蝙蝠”的名字,但是有介绍他们的节目:“金武林和他的演唱组则以摇滚乐形式展示了诺斯特拉达姆斯预言——400年后人类之敌将在海边筑起城堡……”

参与晚会录制的黑蝙蝠乐队阵容。

“黑蝙蝠”当年献唱的作品,石席生在《新街边仔·黑蝙蝠·罗大佑》一文中这样记载:“《可怕的预言》由李苏友作词,小译作曲配器演唱……这首歌是中国北方派风格,和上海的都市温文尔雅有点格格不入。”《可怕的预言》后来被1991年第1期的《通俗歌曲》杂志收录在“歌海采珠”这个栏目,有完整的简谱为证,曲作者的名字写的是金武林。由此可见,小译是金武林的笔名,在电视台的那次亮相,小译简直是乐队的带头大哥。

“黑蝙蝠”存世的资料极少,连乐队具体成员也没有指明。好在石席生当年的文章见报时配了一张“黑蝙蝠”的全家福。我在照片的最左端认出了安栋,俨然是作曲编曲一代宗师的坐姿;左二站着李泉,肩上扛了一架键盘,三七开的发型,容貌英俊;最右端站着金武林,衬衫外面套了一件羊毛衫,头发烫过,像八〇年代的奶油小生,再看他身上背的,显然是乐队的吉他手;此外还有六人,包括了一位女性,一个老外。这九人便构成了1990年3月时的“黑蝙蝠”在电视台录音的阵容。而九人的庞大规模在当时的上海摇滚圈真的不算离谱。“太阳同伴”九人,“蓝森林”十人,“学士”九人,“女子”七人……我在翻看了两本上海摇滚乐的演出节目册之后,难免有一些困惑,好像那一代的摇滚乐队在起步时要靠人海战术才能站得稳。

在石席生之后,接着为“黑蝙蝠”起哄的是黄石。1990年4月20日,他在《上海文化艺术报》发表了文章《上海演唱组——地下潜流》,里面提到:“为摇滚乐奔走求告的李苏友终于撮合起‘黑蝙蝠’乐队,月前在电视上唱过一首北方派摇滚《可怕的预言》,力图表现对环境恶化的不安。”

黄石和石席生都为“黑蝙蝠”的曲风贴了一个“北方派”的标签。三十一年之后,石席生说《可怕的预言》“写得挺好听,是重金属风格的”。眼见重金属早在1990年就登陆上海电视台,还与主旋律晚会发生了关系,这着实让人吃惊。石席生却轻飘飘讲道:“摇滚乐当年在电视台不是禁忌,倒是男的留长发比较讨厌,不过也有解决的办法,让他们把头发扎起来。”可惜收录了“黑蝙蝠”的那卷录像带如今却是失踪了;石席生几年前去电视台的库房里翻了许久未得,让他抱憾的是,那卷录像带里还存着他采访市府领导的珍贵影像。

周紫峰看过“黑蝙蝠”的排练。他认为李泉和金武林当年玩的不算重金属,顶多是硬摇滚,包括金武林同时期组建的“特混”乐队,在“新开发”的舞台上演的都是类似Bon Jovi的曲子。

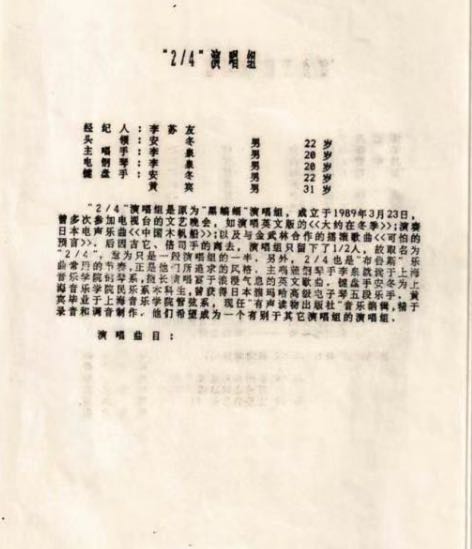

四分之二乐队在新开发预演节目册里的介绍(叶亏夫收藏,张予供图)

“新开发”的时候,“黑蝙蝠”已经解散了,这是我在音乐人叶亏夫收藏的一本节目册里找到的答案。这本油印的节目册是《音像世界》杂志社为了1990年6月2日“新开发——上海演唱组首展”而制作的,当时参与演出的共有九支乐队,“黑蝙蝠”不在其列,它的成员分裂成两个阵营,李泉、安栋组建了“2/4”乐队;金武林找了东北的吉他手张克威另组“特混”乐队,预演时是没有鼓手的二人组,到了七月底的正演才形成四人的完整形态。“2/4”和“特混”的经纪人都是李苏友。这些信息在节目册里不难找到,此外,还能读到这段文字:“‘2/4’演唱组是原为‘黑蝙蝠’演唱组,成立于1989年3月23日,曾多次参加电视台的文艺晚会,如演唱英文版的《大约在冬季》;演奏日本电声乐曲《中国木帆船》;以及与金武林合作的摇滚歌曲《可怕的预言》,后因吉他、倍司手的离去,演唱组只剩下1/2人,故取名为‘2/4’,意为只是一般演唱组的一半……”

单看引文,金武林应该不是“黑蝙蝠”的初创成员,或许都不是正式成员。事实上,他与“黑蝙蝠”的关系仅限于《可怕的预言》那一次合作。按照李泉今次的回应,“黑蝙蝠”的正式成员只有四位,他和安栋来自上海音乐学院,乐队创建之前,因为没能在学校里找到合适的吉他手和贝司手,李苏友从社会上物色了两位人选。而李苏友同为金武林的经纪人,所以有时会对“黑蝙蝠”做一些临时的搭配。

“新开发”正演的节目册内页。

李泉已经想不起来1989年3月23日那天发生了什么,但是这个日子在文献里既然与乐队的组建有关,那必然指的是“黑蝙蝠”。因为“2/4”是在“黑蝙蝠”被动减员的废墟里走出来的,而“黑蝙蝠”1990年3月时还在电视台活动呢。

那么“黑蝙蝠”是何时解散的?1990年5月11日,《上海文化艺术报》发表了石席生的文章《春季备忘录》,其中有这样一段:“谈起上海,尚能侃一阵的只是七个自由组合的演唱组开始要搞活动促交流。上海存在的七个演唱组都有相当感情色彩的名称——‘黑蝙蝠’、‘电熨斗’、‘重点工程(原太阳同伴)’、‘内部(清一色外国人)’、‘学士’、‘蓝森林’和‘女子’,大概还要成立重金属摇滚乐队。”“搞活动促交流”显然指的是“新开发”,石席生列举的活动对象包含了“黑蝙蝠”,说明在他写稿时“黑蝙蝠”应该还在运作。解散之事多半发生在1990年5月中下旬。至于解散的原因,李泉是这样回应的:“‘黑蝙蝠’严格来说是李苏友的产物,他把‘上音’的几个摇滚乐小团体汇总在了一起,我们这些人的糅合度没有那么高,所以过了一段时间,自然而然就散了。”

2

1990年,李泉除了组建“2/4”乐队,还和上海的另外两支摇滚乐队有合作。在“新开发”6月2日的预演场,原本清一色由在沪工作的老外组成的“内部”乐队,因为键盘手易纳德退队,特别邀请李泉来助阵。帮同行弹键盘,这种事情后来在“新开发”7月底的正式公演上又发生了。翻开正演的节目册,可以在“重点工程”乐队的构成介绍里见到李泉的名字。“重点工程”的前身是“太阳同伴”,乐队的头领叶亏夫记得,邀请李泉是临时帮忙的性质,因为乐队当时没有键盘手,而《勃拉姆斯》这首歌需要一段键盘演奏。

在李泉的印象里,他跟“内部”是1990年开始合作的,玩了有一年多时间,而“重点工程”纯属客串。如果把这两段也加进李泉的摇滚简历,那么算上“黑蝙蝠”,李泉起码参与过四支摇滚乐队。这只是有文献为证的统计数字。这些文献的产生大多得益于“新开发”的举办,换言之,如果不是上海在1990年的夏天举办了这样四场(预演一场,正演三场)摇滚乐公开演出,后世回顾上海的第一代摇滚乐队时,面对的将是一笔笔有口无凭的糊涂账。

说到“新开发”,就没法忽略李苏友的贡献,此人之于“新开发”,如同张亦兵之于青鸟琴行,是一系列故事的线头。李苏友1978年毕业于上海音乐学院声乐系并留校。李泉就读“上音”的时候,李苏友是该校音像资料室的主任。还是学生的李泉、安栋、金武林,好不容易在学校里碰到一个老师级别的人支持流行音乐,都很愿意追随他,常常是朝夕相处。

李苏友想在上海办摇滚演出,其灵感来自媒体上的一篇报道。具体是哪份报纸他记不得了,印象中是一个整版,畅谈了崔健、刘索拉在北大食堂演出的盛况。“新开发”在筹划之初与本地的《音像世界》杂志达成了某种共识。早在1990年头上,《音像世界》杂志社于宝岛酒店办过一场沙龙活动,出席者为上海歌坛的孱弱现状焦虑、不满。正如黄石后来写文章自嘲的那样:“尽管上海歌坛总想跟着北京,最好能有样学样,可是北京那帮搞摇滚的朋友搞到发热流汗,上海连一个喷嚏都打不出来。”

“新开发”预演的通知书(叶亏夫收藏 张予供图)

包含了上海不能缺席的宣示意味,1990年6月2日下午一点,“新开发”在云峰不夜城的八楼达华歌舞厅进行了预演。来看现场的观众大多带着一份粉红色的通知书。因为是地下演出,打着沙龙活动的名义低调举办,这张通知书相当于邀请函,或者说门票。在通知书的末尾,能见到本次活动的联系人,印了《音像世界》的时任编辑王铁城、丁夏的名字。但是据这两位回忆,他们当年并没怎么出力,前前后后都是李苏友在张罗。

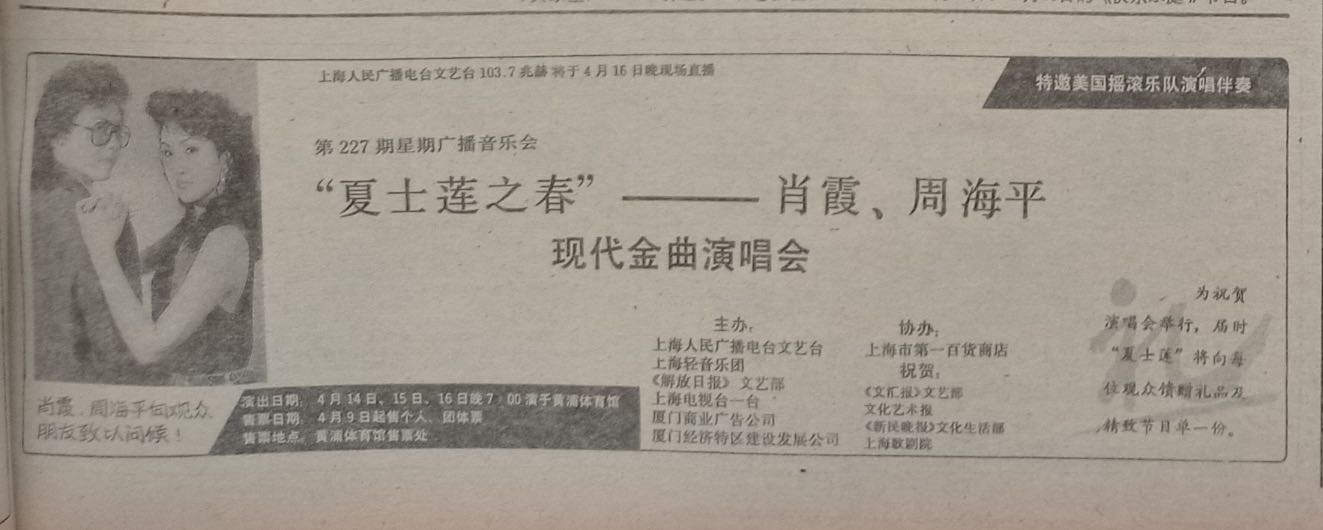

演唱会的广告上还标注了“特邀美国摇滚乐队演唱伴奏”的字样。

总共有九支乐队参加了那场预演,都是上海乐队,上海的定义比较宽泛。譬如“内部”虽然是美国乐队(1989年,本地歌星肖夏、周海平开演唱会,“内部”作为嘉宾亮相,演唱会的广告上还标注了“特邀美国摇滚乐队演唱伴奏”的字样),但这些老外都在上海工作;“特混”乐队的成员虽是东北人,但主脑金武林在上海发展。这种宽泛也透露出一丝无奈,上海当时的摇滚乐队数量有限,水准良莠不齐。李苏友记得,当年为了凑成“新开发”这一桌的菜可费了不少周折,包括办预演,其实也是为了之后的正演选角。

有三支乐队(“龙”“蓝森林”“内部”)在预演后没能被李苏友选入七月底的正演名单。李泉、安栋、金武林的入选是实力使然。不要忘了,李苏友当时是“2/4”“特混”的经纪人。这两支乐队还有一个共同点,他们的核心成员都毕业、就读、肄业于上海音乐学院。这样的背景在上海的第一代摇滚乐队里并不稀奇,“电熨斗”“女子”也可以贴上学院派的标签,或者按照李泉的说法,称为学院叛逆派。

“新开发”的事后报道,如果有配图,必然配的是“女子”的现场照片。

或许因为是一支纯女性乐队,“女子”当时颇受沪上媒体的优待。我在翻阅文献时,发现了一个蛮有趣的细节,报纸上但凡有“新开发”的事后报道,如果有配图,必然配的是“女子”的现场照片,好像非这样不足以中和掉摇滚乐的戾气。关于“女子”,有些资料是乐队的主唱兼吉他手徐凤霞后来上传到B站的。“女子”1988年春天在上海组建,最初的排练地点是国泰电影院。1989年上海电影文艺沙龙在国泰背后盛开,“女子”成了沙龙的驻场乐队。这份履历可以在李捷的文章《夏夜淮海路风景》里听到类似吉他Feedback的回授:“淮海路茂名南路口。上海电影文艺沙龙。夜总会的大型霓虹灯十分耀眼。这是上海第一家’夜总会’……方桌上点着蜡烛,舞池里人头攒动。清一色的女子电声乐队将乐器拨弄得震天响。她们都是上海音乐学院的毕业生,白天在专业团体上班,晚上来这里演奏。”

这篇文章发表于1990年8月的《上海文化艺术报》,时间上滞后于“新开发”。但在“新开发”之前,上海无疑是办过一些摇滚演出的。这些演出有一些甚至是涉外项目,如果没有官方认可是根本不可能成行的。譬如1986年5月冰岛的“乐天者”(Stuðmenn)乐队受邀在中国巡演,上海是其中一站;同年8月,美国的女子乐队“希洛克”(SheRock)在静安体育馆演了六场。1987年6月日本的“龙童组”(竜童組)在文化广场演了三场;同年10月,西德的“巴普”(BAP)在上海体育馆献唱。这些公开售票的摇滚演出当年还被申城的各大媒体报道过,有迹可循。所以,李泉在《铿锵真言》一书中说“新开发”是“上海第一场官方认可的摇滚演唱会,也是唯一的一场,在那之前或之后,摇滚乐始终是underground,只能在pub演出”,未免有点夸饰。

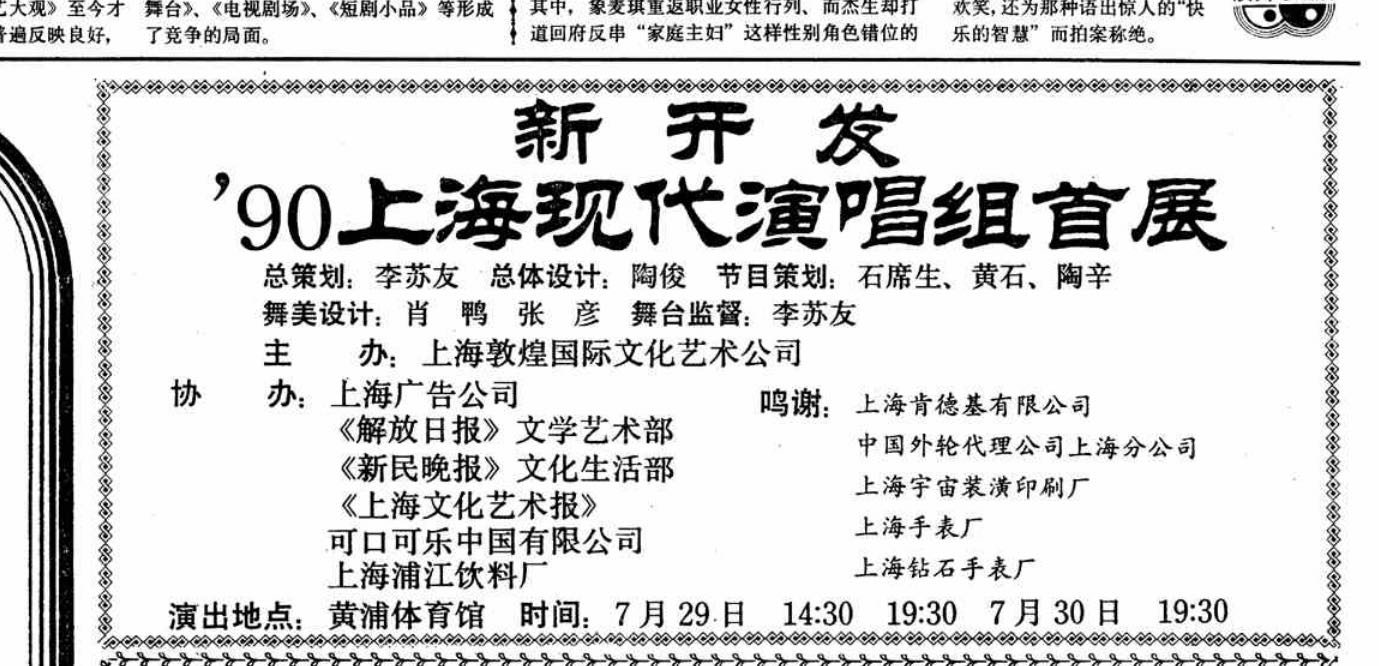

1990年7月25日《解放日报》在第8版刊出“新开发”的广告。

“新开发”绝对不是上海的第一场,更不是唯一的一场。在那之前或之后,摇滚乐在pub之外的大型场馆演过,在大学校园也演过。“太阳同伴”乐队在八〇年代末的上海有过几轮大学巡演,时任吉他手的周紫峰记得,最早的那场是1987年10月在交通大学。同年10月16日的《上海文化艺术报》为这场演出登了一篇报道。两年后,《人民日报》在介绍“内部”乐队的新闻里有更为拓展性的记载:“因为组织乐队纯属自娱自乐性质,故取名为’内部乐队’,但名声传出,一些外国驻沪机构、中外合资企业以及大学的外国留学生纷纷邀请他们去演出。”这段引文与周紫峰的回忆相互佐证。在周的印象里,无论坚持原创的“太阳同伴”,抑或是擅长翻唱的“学士”,当年都不缺少演出的机会,大学的文艺社团会主动来邀请。有一次,“太阳同伴”和“学士”还在上海外国语大学合作过一个拼盘,各演半场。

八〇年代上海的涉外摇滚演出在《新民晚报》上有迹可循。

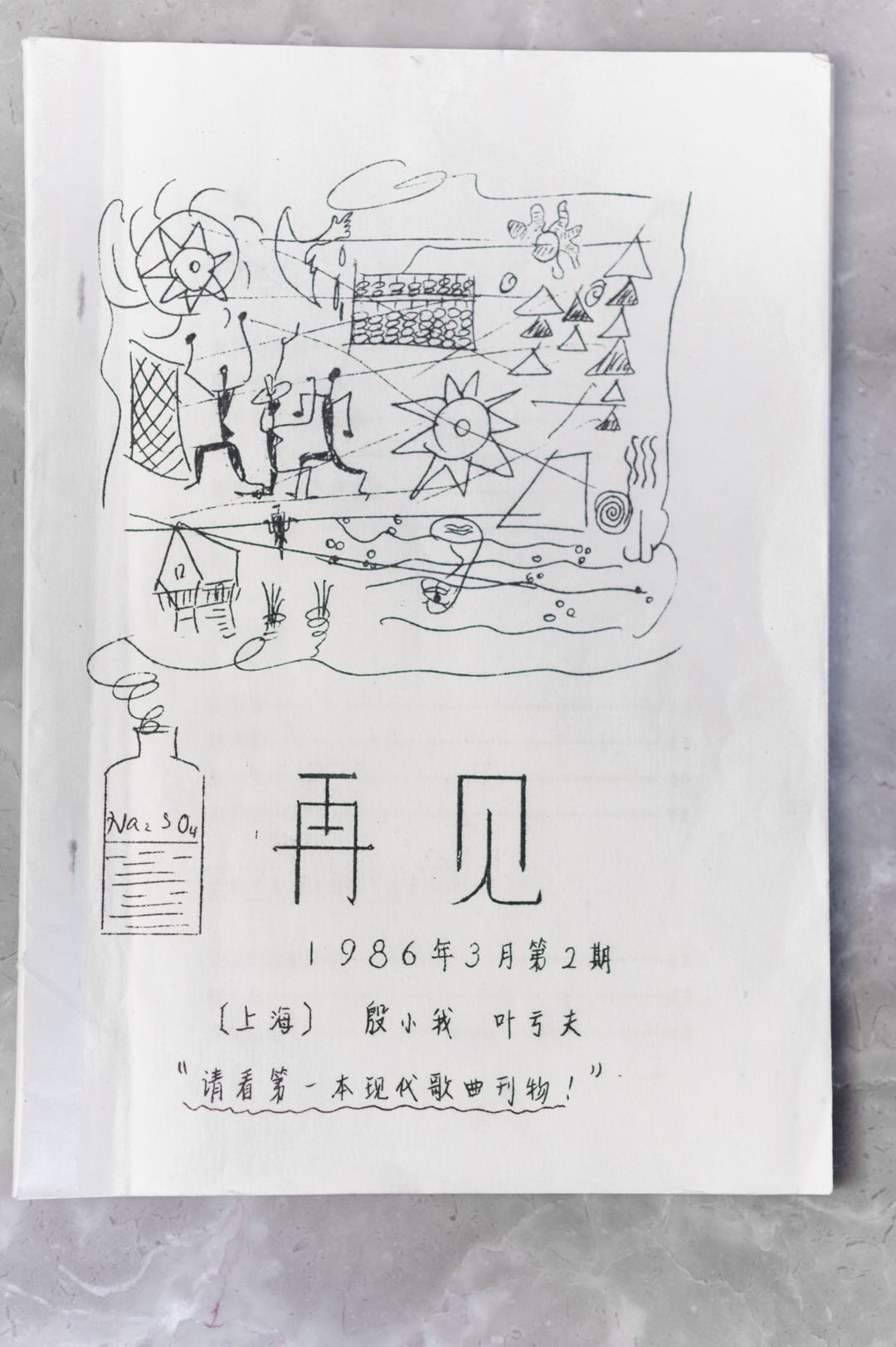

真正让那代摇滚乐队头痛的是录音这件事。录音的门槛特别高。专业的录音棚通常只跟唱片公司、广播电台、电视台、国有文艺院团打交道,而民间的录音器材、收声环境与之差距实在太大。这种差距要等到数码技术普及后才缩小到可以忍受的程度。“太阳同伴”的头领叶亏夫记得,他在1986年之前习惯把原创作品油印成歌本,送朋友,也给过同行,这就算是发表作品了。而自制的录音小样因为效果不佳而羞于公开。

没有合格的录音,叶亏夫把歌曲油印成地下杂志,以此发表作品。铁匠 摄影

“太阳同伴”还有过一次去正规录音棚的奇遇。那是乐队的好友黄石帮忙拉来了五位数的赞助,一位专业剧团的作曲家承接了这个项目,收了钱,问乐队要了十首原创作品的歌谱。等到“太阳同伴”一行人接到录音通知,来到辽宁路46号的录音棚,他们这才发现所谓录音只是录人声,乐队连一点参与的份额都没有,因为制作人不仅编写完了总谱,还把演奏的事宜打包给了他请来的所谓专业乐手。这就好比是自己买了烟花,却只能站在一旁看别人燃放。“太阳同伴”花了钱,录了一个礼拜,录了一张几乎和自己无关的专辑,还无法修改;音质虽然得到了提升,可结果还是束之高阁。

“太阳同伴”1980年代末留影。铁匠 翻拍

多年以后,叶亏夫成了一名基督徒。他相信音乐的确据是声音。“太阳同伴”只有故事没有声音,是一大遗憾。而让他念兹在兹的遗憾,何尝不是那一整代上海乐队的伤痛。所以回想起参演“新开发”的动机,叶亏夫承认当时的确期望通过这个舞台能被音像公司相中,他认为这种想法当年是具有普遍性的。可没有一支上海乐队如愿。上海的摇滚乐队正式出版第一张唱片要等到1998年的铁玉兰乐队。

“新开发”是上海原创摇滚乐的第一次集体亮相(张予 供图)

关于录音,还有一点历史迷思。我在1990年6月9日出版的《每周广播电视报》的第4版读到了徐冰的文章《上海演唱组首展写实》。文中提到6月12日的《上录音乐万花筒》将播出“新开发”预演的录音。徐冰时任《上录音乐万花筒》的编辑,我将这则新闻的剪报发给他,试图唤醒他的记忆。他说当时在节目里播的内容一部分是他现场录制的,还有一部分是乐队交给他的小样;可惜电台的节目当初都是开盘带,为了节约,一贯反复使用,基本上都没有留档。而电视台虽说拍摄过“新开发”的片段,还播了新闻,也许同样没有留档。所以我们现在想要了解“新开发”正演的流程、现场出了哪些状况、观众是何反应,只有去读陶辛写的一篇现场报道。这篇文章刊发在1990年12月出版的《歌迷》杂志上,有三四千字,妙就妙在它是一部流水账,相当于给后世留了一个“新开发”的故事提纲。

徐冰的文章《上海演唱组首展写实》。

关于李泉被安栋放鸽子的事件,陶辛是这样记载的:“‘2/4’乐队原本就只有两个人,而今天出场的又只剩1/4了。音乐学院钢琴系的,李泉孤孤单单地站在合成器前,伴着预制好的鼓机声、幽幽地唱着《Right Here Waiting》。”李泉现在的回应是:“演出之前好像有一种气氛,所有人都在喊我们要摇滚,我们要摇滚,好像不摇滚就被人起哄,所以安栋就有一点情绪,觉得这种场合我们不应该再去。”

这是一个关乎审美和价值取向的选择,李泉值得同情,安栋也应该被理解。“2/4”在音乐风格、乐队架构上模仿了英国的Pet Shop Boy。在当时的中国,Pet Shop Boy被视为电子音乐,摇滚乐则是被严重窄化、妖魔化的。老百姓会把摇滚乐手等同于留着长发、穿皮衣皮裤的流氓;而摇滚乐的从业人员和受众,他们对摇滚乐的认知以及喜爱主要集中在重金属,也经常把这两个概念混为一谈。

罢演事件对李泉的影响比较复杂。他演唱的流行歌曲虽然与全场的摇滚气氛不符,却收获了猎头的关注。作为滚石唱片前哨站的倪重华当时身在现场。他来看“新开发”是听了北京朋友的推荐,说上海有电子音乐,是在北京听不到的;没想到电子音乐罢演,因缘际会发现了一棵流行音乐的好苗子。倪重华是李泉遇到的第一个台湾唱片业的人,对他1992年签约“魔岩”唱片有一些催化作用。多年以后,李泉在《铿锵真言》一书中留下了这样的感激:“那时什么都不懂,唱片这行业的讯息。关于艺人是怎么回事,唱片公司是怎么经营的,都是从倪桑那儿,才逐渐打开这扇门。”

这扇门为什么没对“新开发”台上的其他人开启?叶亏夫的答案非常直接,说得有点狠:“实力不行。”他对自己乐队的评价是:“我们的优势是拥有一批不错的原创作品,但是在现场呈现还差一口气。”差一口气也是那批上海乐队的普遍问题,这里或那里存在不足,与成熟的乐队一比就显得业余。所谓成熟,叶亏夫认为要从创作、乐队演奏、演唱三个角度来考察。而从结果的角度来看,“新开发”推举的乐队,没有一支能被音像公司相中,也没有留下声音,很难说这场演出获得了成功。但是它的里程碑意义绝对毋庸置疑。毕竟这是上海摇滚乐的第一次集体亮相,也影响了一些后进。“疯子”乐队的周勇,正是看完“新开发”与几个朋友在回家的路上决定要组摇滚乐队。

叶亏夫在弹唱“太阳同伴”时期的歌。铁匠 摄影

在为“新开发”定论的时候,难免会想起北京在“新开发”之前举办过“90现代音乐会”;那是何等的盛况,两相比较,显得上海有一点拔苗助长。当年的那批摇滚乐队其实还不成熟,这座城市还没有形成欣赏摇滚乐的氛围。正如金武林1992年接受《上海文化艺术报》采访时所说的:“重摇滚是一种纯美的、弹性很大的东西,怎么讲都带点学术性,人们不喜欢,是因为我们的水平不行,而不是这种风格不对……摇滚乐在这儿属于萌芽阶段,真正好的时候没到,需要有两、三年的时间。上海现在还没有正式演出的摇滚乐队,能坚持创作和排练的,是很感人的,因为这往往是没有呼应的硬撑。”

金武林说这段话的时候,上海的第一代摇滚乐队几乎全解散了,很多乐手甚至改行了。叶亏夫的运气不错,他后来进了李苏友的“上海新音乐制作室”,名正言顺地成了职业音乐人,他接手的案子是为上海歌手张傲嘉制作专辑《物质女孩》。“新音乐”制作的作品中,最杰出的当属朱哲琴的专辑《阿姐鼓》(1995年)。时至今日,叶亏夫还是会感慨,差不多是在1993年,上海的音像公司开始投钱制作原创专辑了,而不再满足于从欧美国家、港台地区搬砖头,发行引进版专辑。他为上海的第一代摇滚乐队感到惋惜,当年要是再坚持几年,也许就能赶上春暖花开的日子。

当然,这只是美好的假设。事实是,“铁玉兰”作为上海第二代摇滚乐队的代表,他们1994年自制的样带《回家的路》虽然上了电台,在中国原创榜、东方风云榜双双夺冠,但是他们与唱片公司签约要迟至1997年,而且对象并非上海,而是北京的京文唱片。

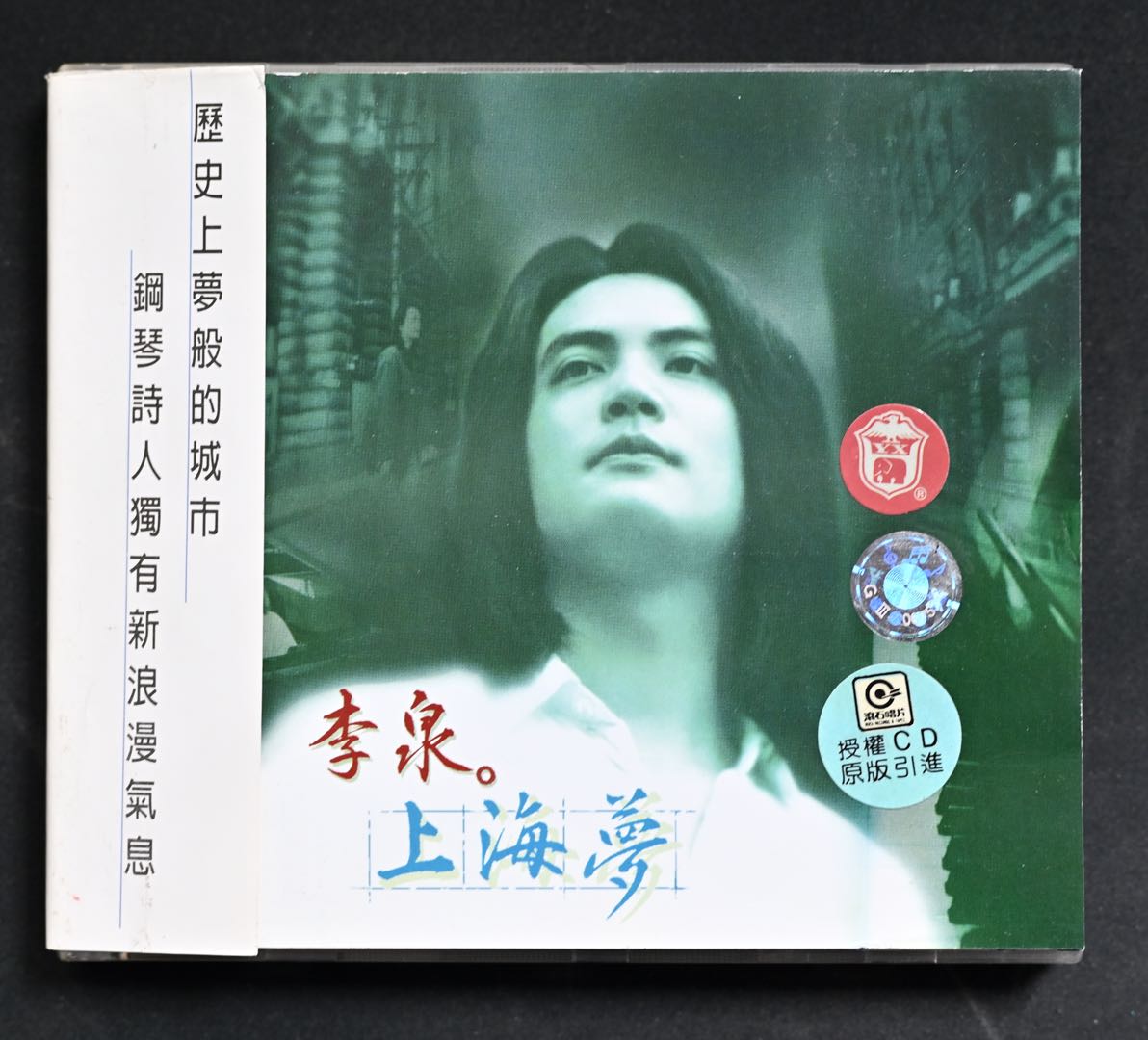

李泉《上海梦》专辑封面。

或许这一切只是梦。“新开发”之后,李泉与安栋拆伙,“2/4”乐队在一段沉寂之后恢复了活力。李泉找了校友丁薇、同学徐东飞合作,新阵容的“2/4”一直坚持到1992年李泉与“魔岩”签约。当时“魔岩”的态度非常鲜明,只想签李泉,而非一支乐队。“2/4”被迫解散。1995年李泉终于发表了他的首张专辑《上海梦》。专辑的名字将上海与梦的气质合二为一。怀着对丁薇、徐东飞的歉意,李泉坚持要在自己的个人专辑里留下一些乐队的痕迹;他和丁薇合唱了《停留》《走到这里》,留用了徐东飞创作的《难舍真情》。在那张专辑的封面上,李泉的披肩长发让人不禁想起重金属乐队;而在李泉的名字与专辑的名字之间,存在着一个非常突兀的句号。这是一个非常明确的符号,某种程度上,它不仅适用于李泉的摇滚时代,也是对上海第一代摇滚乐队的一次回眸与表态。