往事|故宫城隍庙忆旧

1976年唐山大地震,京津地区受影响,驻红楼的文物出版社搬至故宫西华门的明清档案馆新楼,数月后搬到故宫城隍庙。文物出版社在故宫城隍庙办公这三年,是由复建初期的重整旗鼓,积蓄力量,走向稳定发展的重要阶段。这里,汇集了“文革”前我国文化界、教育界、出版界乃至电影界的骨干人物,包括王仿子、金冲及、胡绳武、朱天、丁磐石、王代文、杨瑾、俞筱尧等,他们对繁荣当时我国的学术文化,作用重大。

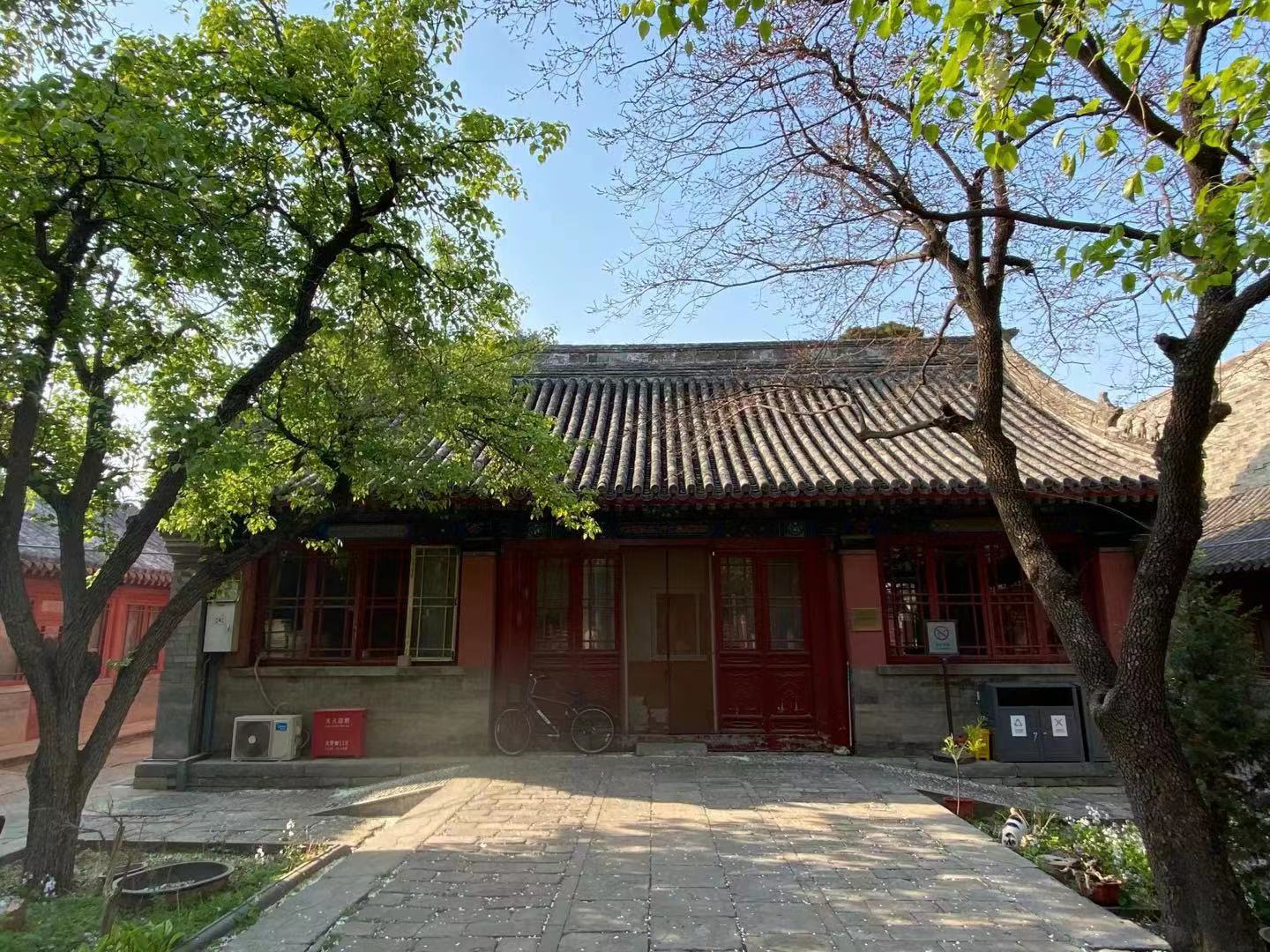

2012年7月13日,我到紫禁城西北角的城隍庙(故宫博物院研究室所在地),参加单霁翔会长召集的中国文物学会会议。走过穿堂来到这个树荫掩映的小院,当我在会议室落座,环顾四周,似曾相识,三十多年前,我就在这间房子里上班!

故宫城隍庙北院门

1976年7月,唐山大地震,京津受影响,驻沙滩红楼的国家文物事业管理局(时为国务院直属局)搬至故宫慈宁宫;同驻红楼的文物出版社,先搬至故宫西华门的明清档案馆(现中国第一历史档案馆)新楼,数月后搬到故宫城隍庙。当时我刚从北大历史系毕业,分配到文物出版社,1976年11月至1980年1月,作为该社编辑队伍中一个新人,我在这里工作了三年多。随着红楼整修加固的结束,局和社又都搬回。从那时起,我已经32年没有来过这里了。

故宫城隍庙南院门

现在故宫博物院研究室会议室,就是当年我所在的图书编辑部办公室。当时摆满了一张张“一头沉”的办公桌,每四张为一组,一个大房间里分布着若干组,人和书刊稿件把这里挤得满满当当;现在则换作一个长长的会议桌,四周排列着椅子。当时,进入七八月份的酷暑季节,大家只能大汗淋漓地伏案工作,因为没有电扇,更无空调;而现在我们可以在凉爽爽的空调环境中,开会讨论问题了。那时出版社据有城隍庙两个院,北院有社长室、办公室、总编室、图书编辑部、革命文物编辑部、《文物》杂志编辑部和图片室;南院有摄影室、图书室和出版部;两院中间的建筑,是所大房子,古籍整理小组在里面办公。

文物出版社老同志(当年在故宫城隍庙临时办公)合影(自左至右:李力、金冲及、杨瑾、廖英)

当时,出版社刚刚复建三年多,规模不大,也就七八十人。人数虽不多,却聚集了一批从外面调入的“精英”。社长王仿子,老一代出版家,“文革”前是文化部出版局副局长。副总编辑中,金冲及和胡绳武,都是有一定影响的近代史学者(金后来任出版社总编辑,继而调中央文献研究室任常务副主任,又做中国史学会会长)。其他还如朱天、丁磐石、王代文、杨瑾、俞筱尧、韩仲民、叶青谷、沈汇、胡健、姚涌彬、朱启新等,都是“文革”前我国文化界、教育界、出版界乃至电影界的骨干人物。他们之所以在“文革”后期纷纷涌入文物出版社,主要是感召于国家文物事业管理局王冶秋局长广纳贤才的政策。当年同我一个办公室的赵铁华大姐告诉我:1972年1月,周恩来总理批示《文物》杂志复刊(为“文革”中全国最早复刊的三个刊物之一),第二年文物出版社复建,为了将在“文革”中被破坏的文物事业快速恢复,王冶秋大刀阔斧从“五七”干校调大批人才进入局机关和出版社。他甘冒风险不顾有的人政治上还没有结论,一切以事业为重,力主调入。听说这在其他系统和部门是很难做到的。在那个激烈的阶级斗争年代,作为一级政府领导人,能有这等气魄,令人钦佩!当然,除调进的人员外,出版社的老员工,还是占相当大比重。高履芳,时任二把手,1957年文物出版社的主要创建者,对于文物图书出版有丰富的经验。郑昌政,五十年代初在局机关工作时,在郑振铎局长支持下,一手创办《文物》杂志前身《文物参考资料》,他后来一直是出版社资料室负责人,为图片资料的整理、建档和体系的建设付出了心血。彭华士,三十年代杭州美专毕业,是既有理论又有实践的老一代摄影家,在五六十年代,他不畏艰苦,多次奔赴敦煌,对石窟摄影艺术贡献极大。而仇德虎、黄逖、张圣福三位则是出版社成立初期,陆续从鲁迅美术学院、山东大学和厦门大学分配来的,一位书籍装帧,两位编辑,我在城隍庙期间与他们共事时,他们刚刚步入中年,干劲十足,才华横溢。还有许多前辈,他们一生中最美好时光,都献给了文物出版事业。这个院落曾经见证了这些可敬可爱前辈们的风采,他们办公时的专注神情,在院里散步时谈笑风生的身影,他们的欢乐和悲苦。坐在当年的办公室里,真是令人感慨万千。

文物出版社老同志(当年在故宫城隍庙临时办公)合影(左2黄逖,右1张囤生)

文物出版社在故宫城隍庙办公这三年,是由复建初期的重整旗鼓,积蓄力量,走向稳定发展的重要阶段,是由“文革”前的小社迈向中央级大社奠定基础的时期。这一切,是与出版社外来人员与原有员工之间的互相学习、密切交流、多方配合分不开的。客观地讲,老员工大都浸淫文物工作一二十年,对文物了解深入,有的还是某一方面的行家;对文物书刊编辑规律驾轻就熟;特别是与全国文物系统的行政管理者和各方面的专家熟悉并有一种天然的亲如一家的感情联系。而从外面调来的人员,许多是不可多得的人才,他们有的来自大机关,视野开阔,有的原本就是一些大出版社(如人民出版社、中华书局、人民教育出版社)的领导或资深编辑,对事物的宏观把握自然更胜一筹;还有些人本身就是学问家,为出版社书刊的学术含量和专业水平的提高,发挥了不可估量的作用。这两种力量结合一起,有力地推动了这一时期文物出版社的建设与发展。

当年文物出版社图书编辑部办公室

令人欣喜的是当时我国文物界涌现出一股出书的热潮。由于“四人帮”的倒台,思想解放的闸门被打开,压抑太久的文博考古人,纷纷希望将出土或发现多年的资料和研究成果整理出版。刚跨入出版社大门的我,有幸多次看到这样的情景:来自全国各高校研究机构和文物考古第一线的作者,提着书稿,在城隍庙北院总编室的门口排队(屋内已坐不下),等候主任的“接见”。当时总编室的负责人是俞筱尧,同时兼任我们编辑部领导,是我的顶头上司。印象中,那时他每天从早到晚,忙得不可开交。当时的作者,我至今还记得的如邹衡,有一段时间,为了《商周考古》《夏商周考古论文集》书稿,隔三差五从遥远的西郊跑来,他主要是找责任编辑沈汇,俩人一谈就是二三小时。还有王世襄,常见他推着辆旧自行车,车上斜挎个破篮子,出入此地。他来这里除了商谈书稿(如《明式家具》等),还要顺道在回家路上采买,王先生是学问大家,同时还有美食家的美誉。陈昊苏也来过这里,是为张茜整理的《陈毅诗稿》出版事,记得他谈完正事后,还到我们办公室,找我的邻桌朱重光,朱的父亲朱克靖,当年的新四军政治部顾问兼直属战地服务团团长,是陈毅和张茜婚姻的牵线人。

故宫城隍庙南院

复建后的出版社刚搬到城隍庙时,编辑部有三个,《文物》月刊、图书以及革命文物编辑部。《文物》月刊编辑部主任是王代文、副主任杨瑾。与我同年到社的我的同班同学李力就分到这个编辑部。后来担任中国社科院近代史所长的王庆成、青铜器专家刘启益,此时也在编辑部。“文革”结束前后,印刷系统生产环境还不正常,出刊总是拖期。经王代文、杨瑾他们努力,再加上社办公室高旭(公安部干部,后调回,任治安局局长)的协助,搬至这里的第二年问题终于完好解决。搬回红楼后王代文和杨瑾先后以总编辑和社长身份,主持出版社工作,在我的成长过程中,他们给予过很多的教诲。副总编辑兼图书编辑部主任朱天,学问好,待人宽厚。因图书编辑部很快一分为二,他作我的顶头上司时间很短,但我对他至今还留有很深的印象。有一天,朱天端坐办公桌前,讲昨晚他到民族宫参加“四人帮”倒台后文艺界的第一次聚会,讲老艺术家们的欢欣畅快,讲王昆、郭兰英歌唱周恩来时禁不住的哗哗泪水,尽管朱天语速一如往常的慢,但咬字的清晰有力,让人感到了他儒雅外表下内心的激荡。朱天后调文化部,在办公厅副主任岗位上过早病逝,惹得许许多多相熟的人为之扼腕。图书编辑部分为一部二部后,一部负责考古发掘报告学术专著及论文集的编辑出版,二部负责大型精装画册的编辑出版。在当时形势下,两个部门的稿源都是极其丰富的。一部的沈汇,四十年代末就担任哈尔滨新华书店经理,是相当有眼力的老编辑。刚才说的邹衡先生的两部书稿,还有《中国陶瓷史》以及此后出版的《美的历程》,都出自沈汇之手。李泽厚这本10多万字的小书,一改文物考古图书的老套,用一种全新的方式,对数千年的中国物质文化史进行了美学表述,轰动了文化教育界,一时洛阳纸贵。我所在二部的领导是俞筱尧,他每天除了马不停蹄地处理总编室业务,还要抽时间为编辑部审稿。我记得有一篇稿件,作者是某省著名专家,可文字很差,难以发表,老俞于是将全文重新改写,发表时仍署作者之名。我比照原稿看重写稿,专业内容一点没伤及但文字条理清晰,且增添了几分文采。老俞告诉我,在他的编辑生涯中,这是常事。作为一个年轻编辑,我意识到,除掌握编辑技能外,还要有更高境界的追求。俞筱尧一直是我的领导,后来我作编辑部主任时,他是分管我的副总编辑。革命文物编辑部,是“文革”中政治形势的产物。副总编辑丁磐石兼主任,副主任是韩仲民和胡健。后来在深圳博物馆做馆长的黄崇岳,当时也在这个部门。他们一直在夹缝中找出路,所编辑的书除了毛泽东,就是鲁迅,编了《鲁迅诗稿》,又编《鲁迅手稿》。到城隍庙后,这种状况逐步好转,老一代革命家如周恩来、朱德等的画册开始提上日程,形成了“老一代革命家”系列图书。在此特别一提的是,这个部门除了编书,还编有一本刊物《革命文物》,它是今天《文物天地》的前身。丁磐石后来调中国社科院办公厅副主任,韩仲民去文化部古文献研究室主持工作。胡健回电影界,任中影公司总经理,在中国电影走出国门、走向世界的初期,他算是位风云人物。

国家文物局古籍整理小组办公地点

现在的中国文化遗产研究院的古文献研究部,前身即文化部古文献研究室,再往前追溯,就是文物出版社在复建初期为局代管的古文献整理小组。文物出版社迁至故宫城隍庙时,整理小组也随社搬到南北两院中间的大房子里办公。这里,汇集了我国社会科学界众多顶级的专家学者,一时是“谈笑有鸿儒”,可谓群星灿烂,如唐兰、商承祚、张政烺、唐长孺、朱德熙、罗福颐、顾铁符、裘锡圭、孙贯文、李学勤、马雍等。由这些大家们领衔,整理多年来各地出土的银雀山汉墓竹简、马王堆汉墓帛书和吐鲁番唐代文书等。记得李学勤先生当时最年轻,刚四十出头。我刚到编辑部时,负责出土文献编辑的吴铁梅还带我拜访过马雍,马先生当时正和新疆博物馆的人员整理吐鲁番唐代文书。早我一年从北大古典文献专业毕业的李均明,作为社党委成员,负责联系整理小组,他跑前跑后,为专家服务,同时也确立了自己的研究方向。团结、依靠这些专家学者,以这些资料为基础,加上以后又陆续出土的文献资料,使得文物出版社在古籍出版界,长期保有特殊的地位。出土文献,也成为文物出版社的出书特色之一。这批专家学者,对繁荣当时我国的学术文化,作用重大。

这一时期,文物出版社还开始了对外合作出版。我印象中,我国出版界最早开展对外合作的,当属人民美术出版社,具体项目是与日本讲谈社合作出版《中国之旅》(全5卷)。第二家就是文物出版社,具体项目是与日本平凡社合作出版《中国石窟》(全17卷),开始时间应是1979年,记得日本平凡社当年11月来访就是在城隍庙,王仿子社长和平凡社的下中邦彦社长等一众,还在城隍庙外合了影。为编辑这套书,组成了夏鼐、常书鸿、宿白、金维诺与三位日本专家的编委会。当时国门刚打开,对外合作出版是件大事,每个项目都要经中央领导批准,在相关文件上,我就看到了李先念、纪登奎等人的批示。进入八十年代,文物出版社开展了更多的对外合作项目,如与日本讲谈社的《中国博物馆》(全14卷)《中国书迹大观》(全6卷),以及与英国、南斯拉夫、美国等的合作。客观地讲,改革开放初期,我国出版界的对外合作出版,文物出版社是领风气之先的。但令人难以理解的是,尽管对外合作出版有增进了解、提高图书质量、加快出书速度、获得著作权保护、增加经济收人等诸多好处,可当时一些人,包括有的领导,在“左”的思想影响下,对合作出版发出了不协调的声音,“有的竟然企图迫使当事人终止协议的执行”(王仿子语)。1980年5月日本讲谈社来访,周扬和国家出版局副局长许力以、办公室主任宋木文(后担任新闻出版署署长),参加了相关活动,给予文物出版社有力支持。多亏这项工作由富有经验的王仿子社长主持,文物社对外合作出版之路才克服了重重障碍,走向顺畅。荣幸的是,在领导的关怀下,我作为一个年轻编辑,较早地进入了这项工作,这对于开阔视野,吸收外面的营养,使自己更快地成长,大有裨益。

这段时间,还有一件事引起了社会普遍关注。意大利新闻摄影记者焦尔焦·洛蒂,1973年随团访华时拍了一幅周恩来晚年的照片:在暗色调背景下,总理着中山装,端靠沙发,身体瘦削略右向,目光深邃有神,但显忧心。据有关材料,邓颖超说这是周恩来最好的一幅照片。1977年“四五”事件一周年,出版社摄影师张平搞到照片原稿,考虑到在当时政治气候下,民众对周恩来总理的怀念和热爱之情,经请示,出版社彩铜制版,印制了这幅照片,在京城轰动一时。由于中央机关、北京市单位购买者络绎不绝(家父所在机关也联络过我),出版社于是多次加印。那时到一些人家作客,常见墙上挂着文物出版社印制的这幅作品。

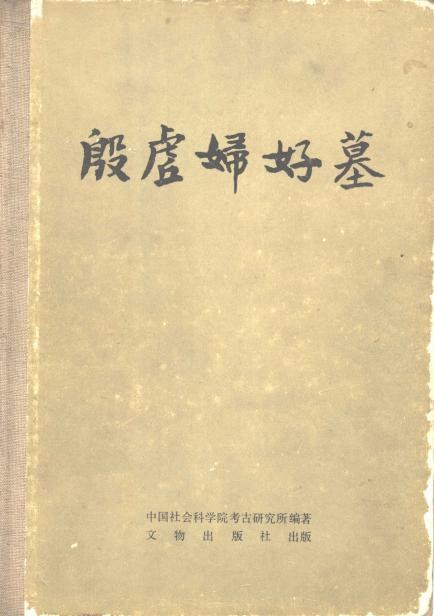

回想起来,那一阶段文物出版社还是亮点频出的。从“文革”中走过来的一代人,经历过苦难,他们格外珍惜获得的工作机会,心气儿高,想的都是要把耽搁的时间夺回来,因而都拼命地工作。正是在大家的共同努力下,文物出版社的各项工作,才能在这几年里,有一个全面的提高,并为广大文物博物馆、考古工作者和专家学者认可。在我国出版行业复苏和发展的这一时期,文物出版社也逐渐显露了头角。我庆幸自己赶上了出版社的这个特殊的好时期,各位前辈言传身教,不仅教我怎样做人,还教我一步一步做一名严谨的编辑。这几年,我初步接触和熟悉了各个门类的文物,编辑了不同类型的文物图书,算是有所心得。殷墟妇好墓是1976年发掘,我作责任编辑出版《殷墟妇好墓》一书是1980年,这在当时那个年代,发掘报告的出版速度是最快的,而且纪录保持了相当长时间。此书后来再版,这在同类书中也是极少有的。

《殷墟妇好墓》1980年出版

进入八十年代,文物出版社获得了更大的发展。搬回红楼后,出版社又陆续补充了新鲜血液,壮大了队伍;随着对外合作出版的开展,国外先进的出版理念,以及在编辑、装帧、印刷摄影材料等技术层面的优良表现,都对出版社的书刊质量的提高,产生了不容置疑的影响;文物保护和考古事业的进步,也促进了文物出版事业的发展。1984年,中央宣传部为出版《中国美术全集》(全60卷)在全国遴选四家出版社(后增至五家)参与。文物出版社是其中之一,承担了16卷的任务。而后,文物出版社又作为主力,承担了《中国美术分类全集》(全300卷)四分之一的工作。能够担负大型系列丛书的编辑出版任务,是一家出版社综合实力的反映。八九十年代,在第一和第四届国家图书奖评比中,文物出版社获得两次第一。行文至此,我特别想说的是,在任何辉煌后面都有前人奋斗的影子。我们取得的一切成绩,都是广大文物、博物馆、考古工作者全力维护和支持的结果,都是文物出版人一代又一代奋斗的结果。这其中,1976年11月至1980年1月,文物出版社在故宫城隍庙的工作,是可圈可点不能轻易忘记的一段。

(本文原标题为《张囤生:故宫城煌庙忆旧》,全文原刊于《中国文物报》2012年9月7日3版,澎湃新闻刊发时重新编辑)