东北字迹|整理作为记忆支点的影像和文字(上)

城市空间里有种种印迹。我们拍下,再加工整理,又反复翻看。这一切都是为了认真对待自己的存在。以下内容,整理自作家赵松近期在宁波假杂志图书馆围绕《东北字迹》所做的分享,以及现场的交流回应。分为上下篇发出,这里为上篇。

宁波假杂志图书馆分享现场,王昀和赵松。澎湃新闻记者 周平浪 图

王昀(《东北字迹》作者之一):感谢各位来到这个地方。其实,我是不知道我为什么会出现在这里的。我们一行五人,包括赵松老师在内(注:其他四人系《东北字迹》作者,即周平浪、厉致谦、姚瑶及王昀),我应该是摄影画册看得最少的。

我们刚在路上也聊到关于记忆的话题。这跟我一直在想的事情有关——文字跟图像应当怎样放在一起,来呈现同一件事。对此,赵松老师说,图像是记忆的支点。

大家应该有印象,总有那种老照片,画面是被拍摄的小朋友,带着很惊奇的目光看摄影师。被拍摄对象觉得,被拍下来是很可贵和有意思的,那时图像是相对稀缺的。现在图像供求关系发生了变化,拍摄变得极其容易。这些照片在手机或电脑里,如果不是专业摄影师,很难想到去整理它。与很多年前对待家庭相册的郑重和多次翻阅相比,人们的态度明显发生了变化。

由此我想到,我们四人重新整理照片,这本身就有一重特别的意义:可以如何去看这些随手收集的零散记忆,又从中提炼出对自身以及所处环境的反思。每个人都有不同的路径。

下面请赵松老师说说,您记忆里的东北,是靠什么支撑的。您在观看这些图的时候,头脑里又浮现了哪些记忆碎片。

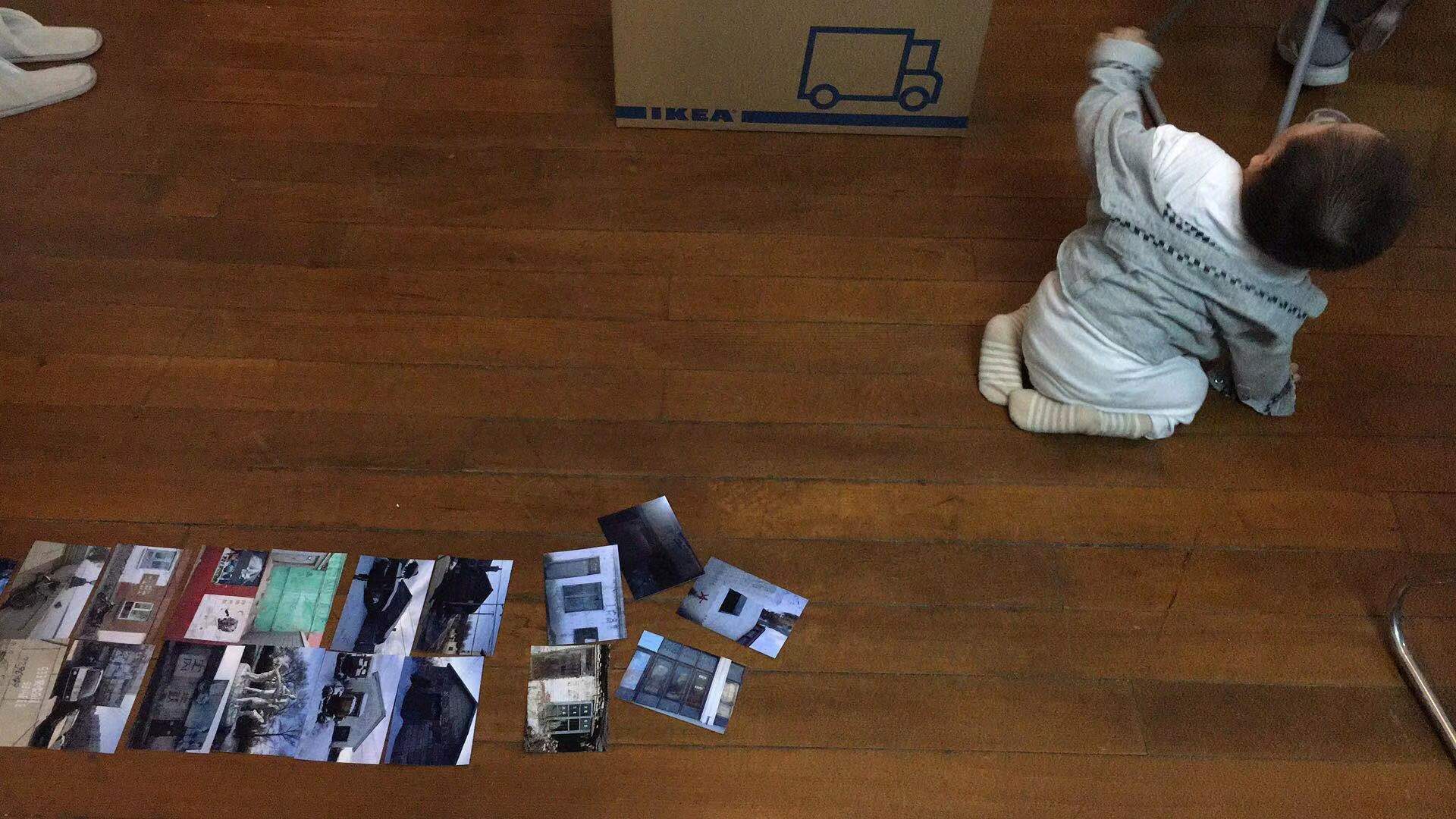

选图过程。姚瑶 图

赵松:最早王昀去做采访项目时,我是知道的。她要去抚顺。我当时也很好奇:她能去干什么,能拍什么?那边好像没什么新闻可拍。后来她做了一系列东西发出来,我觉得很特别。我回东北的频率已经很低,有时两三年回一次,都是去过年。匆匆忙忙又跑回来,没有太多时间再看我曾经生长的地方。

关于东北是什么,记忆是什么,以及我们借助的影像、文字等媒介,能够传达什么,跟记忆的关系是什么,这些话题牵扯非常庞大和复杂的背景。每一个线条抽出来,都可以谈一本书。

国内刚引进俄罗斯当代作家斯捷潘诺娃的《记忆记忆》。第一个记忆是动词。她认为,记忆很大程度上,不像电脑里静态的存储数据,而是经过后人不断重塑的结果。每次回忆都是重新塑造。同一件事,我和王昀重塑的方式不同,记忆的形状和传播途径不同,展现在后人眼中的状态也不一样。

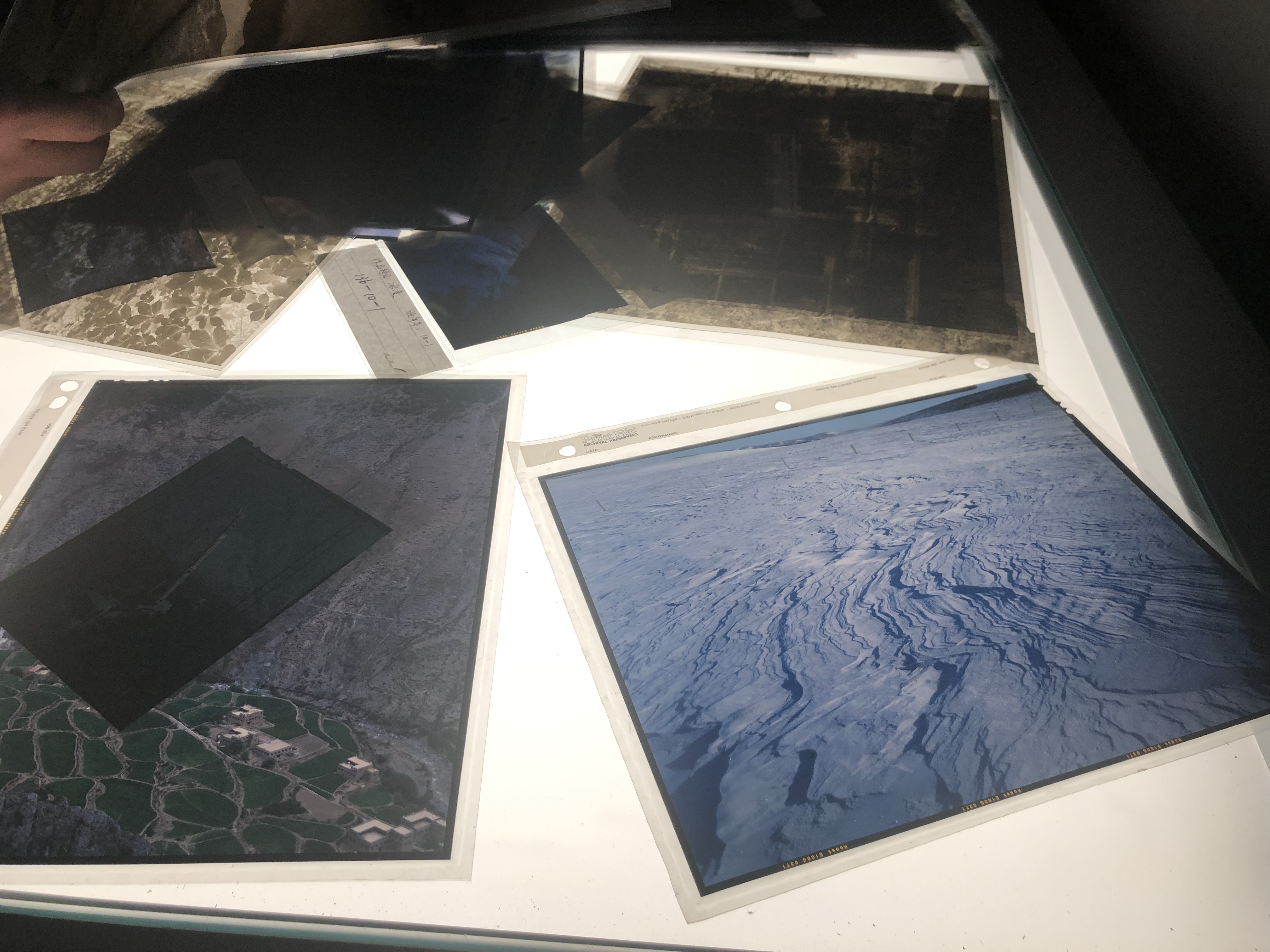

2019年春,抚顺一位摄影师的工作室。澎湃新闻记者 王昀 图

比如照片。当初我们的祖辈去照相馆拍照时,或是用海鸥相机拍私人化的风景照片时,会写在哪里留念,还要提上时间——那时老照片都要写上时间。人拍照还要摆成一个造型。

你会发现,和后来傻瓜相机流行时,以及数码相机和手机流行之后相比,拍摄行为已经发生了本质变化。

最初的拍摄行为,被拍摄者是主题。要留住时间中的某个瞬间,留住自己认为美好的时刻,或者记录和重要的人在一起的时刻。总是指向一种人与世界和时间、地点的关系,有非常清晰的价值诉求。

但是,随着拍摄可以随时发生,奇怪的事也发生了。当在电脑里存下几千张或几万张照片时,我们很少打开文件夹整理,从头到尾看一遍。除非跟某个朋友聊天时突然想起,说你还记得那件事是在哪一年吗,我来找照片——这个情况发生的几率很低。如果你把照片存起来,可能很久以后才再看。拍摄者隐藏在照片后,但事实上,他自己变成了主题。

2019年春,一位单车徒步者路过抚顺,他一路直播自己的旅程。澎湃新闻记者 王昀 图

这种当代的影像记忆,和传统影像记忆,有本质的不同。意味着,今天人的观看方式,因为传播方式的本质变化,也跟以往历代完全不同。互联网时代之前,人们普遍留下的唯一影像,可能就是照片。不像现在,拍摄影像随时随地可以发送、上传和保存。

大概可以把2000年之前,称作前互联网时代。以此为分界,就会发现,人们对待和整理记忆的方式和频率都不一样了。前互联网时代,人们对待记忆,某种意义上仍带有对历史的诉求。家庭历史、个人历史,里面有潜在的历史观——要建立一种联系性。这是我的爷爷、我的奶奶、我的爸爸、我的孩子,我把老照片拿给儿子看,这是我们家庭的历史,某年某月如何,会引发家庭亲情意义上的共情。

但2000年后,人的记忆方式经历着越来越大的改变,记忆本身的历史效应逐渐弱化。越来越被重视的,是当下的记忆。因为记录方式的丰富,和随时可以记得的状态,导致大家长线记忆非常少,能记住的都是眼前的东西。好像随时在记,其实随时在忘。你会发现,今天的人在回忆过去时,跟老一代比起来,能力差多了。今天人的脑海,每天通过手机终端,被海量信息不断洗刷。不管愿不愿意,你的记忆都在被不断清理。要腾出空间,接纳新的新闻。有时你主动被刷屏,但实际是屏在刷你的脑子、刷你的记忆。留给个人记忆的东西,变得非常少。

这就导致,今天人的存在感,远不如互联网时代之前的人清晰。那个时候,人的存在感,依托于紧密的家庭关系而来。不管家庭对个人来讲,意味着限制还是束缚,还是某种意义上的团体性或平台性,总归意味着相对紧迫的联系,有一种共同的价值观、伦理观,还有一代一代人之间的所谓传承和道德约束。

进入互联网时代后,这种理念被迅速消解。进入2010年之后,移动互联加速发展。在互联网基础上,手机终端变成非常普及的工具。手机跟人分开的几率非常低。从没有过一个工具,跟人体有这样深的联系。

同时,手机也把人变成自己的工具。手机作为工具,当它被超强度应用的时候,反过来会把主体变成手机的附属。这是我们这个时代,面临的一个基本背景。

2019年春,抚顺一处大型商业综合体,以“网红打卡地”为广告语。澎湃新闻记者 王昀 图

交流的日常化和过度频繁,导致人对记忆需求的弱化。慢慢地,中长期的记忆就逐渐被短时间记忆淹没。

这时我们发现,当代人的存在感在减弱。存在感就是,我是谁,在怎样的他者视野下存在。那么,谁在关注我,我因什么而存在,我为谁而存在?这些就变成一个问题:我何以称其为我?

这时大家发现,对网络、手机依赖的加强,意味着,通过这个工具,才能获取来自他者、来自外界的信息,确认自我的存在。我是存在的,而不是不存在的。但事实上,来自虚拟的验证,又是不可靠的。对每个人来讲,通过虚拟空间验证自我存在,越频繁就越显得不可靠。这种不可靠的性质,会延展到日常生活中,大家极度缺乏安全感。对人的认知、世界的认知、对所有信息的认知,都带有一种不确定性。

这反衬出的是,记忆消失的后果极其深刻。大家说,我有记忆,怎么会记忆消失?其实是,你记忆关联性的消失,跟你有共同记忆的人越来越少。

随着独生子女这一代成长,还会有很多亲属关系消失。叔叔、阿姨、舅舅这些称谓,慢慢都会消失。等到00后这代人长到30岁,“亲戚”可能都不会被使用了。这是从没有过的——人的记忆,仅限于个人记忆,而不是一个延续的家庭的记忆,包含着家庭历史的记忆。

2019年春,抚顺老火车站附近,桥洞的涂鸦。澎湃新闻记者 王昀 图

回到王昀这个拍摄项目。我是最早看到第一批照片的,是还没有发出来的时候。她拍的是我的家乡,是我长大的城市。我看的时候,感觉是蛮陌生的。这种陌生感,我自己分析,有几种原因。

一种就是,有些东西可能我不会去拍,或者说我不会太注意,但被王昀拍下来了,就是说,它进入我的视野时,我有一种突兀感,知道这是真的,但又觉得很陌生。

还有一种是,我很熟悉的东西,进入她的镜头后,仍有某种陌生感,某种意义上,跟我记忆中的存在,形成了重叠状态——就是我看到了,但和记忆中的东西有了差距。

这里涉及一个微妙的问题,视觉记忆和文字记忆,能触及的点究竟有什么不同?

人的主观记忆、被动记忆和潜意识记忆,起的作用是不一样的,主观记忆常有某种系统性错置,随着时间推移、记忆力的减弱,或记忆力本身的障碍而来。比如说,我把一个人和一件事记忆在错误的时间和场合,但我以为是真的,这种情况发生后,就会产生类似虚构的东西。我们在记忆,其实是重构记忆,当你每次描述自己记忆的东西时,都在下意识重新构建记忆。

美国有个社会学家和思想家叫乔治·赫伯特·米德。他曾在一本很薄的小书《现在的哲学》里,谈到一个重要的观点。大致的意思是,我们说,过去、未来、现在,好像在一条不可逆的时间轴上,好像它们都是清晰的存在,但其实所谓的过去,不是在我们身后的时空意义上的过去。因为,我们要通过记忆来复苏和重构这个过去——我讲过去,不可能像放电影,把它给大家重放一遍。不是这样的,要通过语言重新组织,过去几十二十年前干了什么,要给它一个时间点,然后描述,重构过去。

这意味着,所有过去都是在此刻重构的。没有对此刻存在的认知,就不会发生对过去的重构。所有的过去和未来都建立在今天。只存在今天的过去和未来,而不存在单纯的过去或单纯的未来。这就是今天的意义,这就是此刻的意义。

当然,图片可以向我们展示不同时间拍摄的场景。就像给城市做一些切片,我们在墙上用刀跄下一些碎片,既属于它,又不再属于它——当切片脱离了抚顺这个城市时,本身又生成了自己存在的一个状态和语境。

当我们在展厅里看到这些照片时,它已被剥离了原有的语境。照片本身的潜在语言表达意图,会因不同人的观看而发生扭转。拍摄者不会给它赋予一种清晰的动机描述,要干什么,要抓住什么——有些东西可能是下意识地捕捉。

从假杂志图书馆窗外,看见叠影中的设计师厉致谦。澎湃新闻记者 周平浪 图

而当这些画面以剥离的状态呈现在陌生人眼中时,这种交织就非常有意思,也是耐人寻味的。

它是记忆吗?它当然是过去时,或许属于拍摄者记忆的一部分。但如果让拍摄者回忆拍摄时的场景,又会和这个照片发生偏离,或说某种透视一样的并置。如果用语言描述,会发生很多衍生,让人觉得像描述另一件事。这就是图片跟文字之间天然不同的一个属性。

文字试图以更有组织性的方式,传达存在的状态。视觉图片尽管可以标识时间和空间、地点和人的属性,但当它被剥离那个语境时,对异地的他者就是完全陌生的,甚至去网上搜关于这个城市的东西,也不一定有助于理解这些照片本身。

这就是视觉语言和文字之间的天然不同。比如,我所写的《抚顺故事集》,所有人物都是真的。很多人说,那不就是散文吗?我说不是,是小说。他说,你用了真人,为什么还叫小说?我说,如果我给你讲一个人的事,只有我知道,而你根本不知道,所有人都不知道,它跟一个小说有什么区别?因为无法核实。我讲的细节,甚至连这个人本身都不知道。因为是我看到的,他看不到。

什么是小说?很多时候,小说是一种空间叙事。我们通过观察、想象,甚至梦境,所有直觉的、见解的、听到的、记忆中的,所有这些混杂,重新塑造才生成小说。当我说,用我妈的两个学生作为素材,写了两个小说时,我妈妈被我骗到了。她以为她忘了,其实这些事没有真发生在她的两个学生身上,因为掺杂了其他真实的事,她就完全接受了这是真实的——但是,是小说。

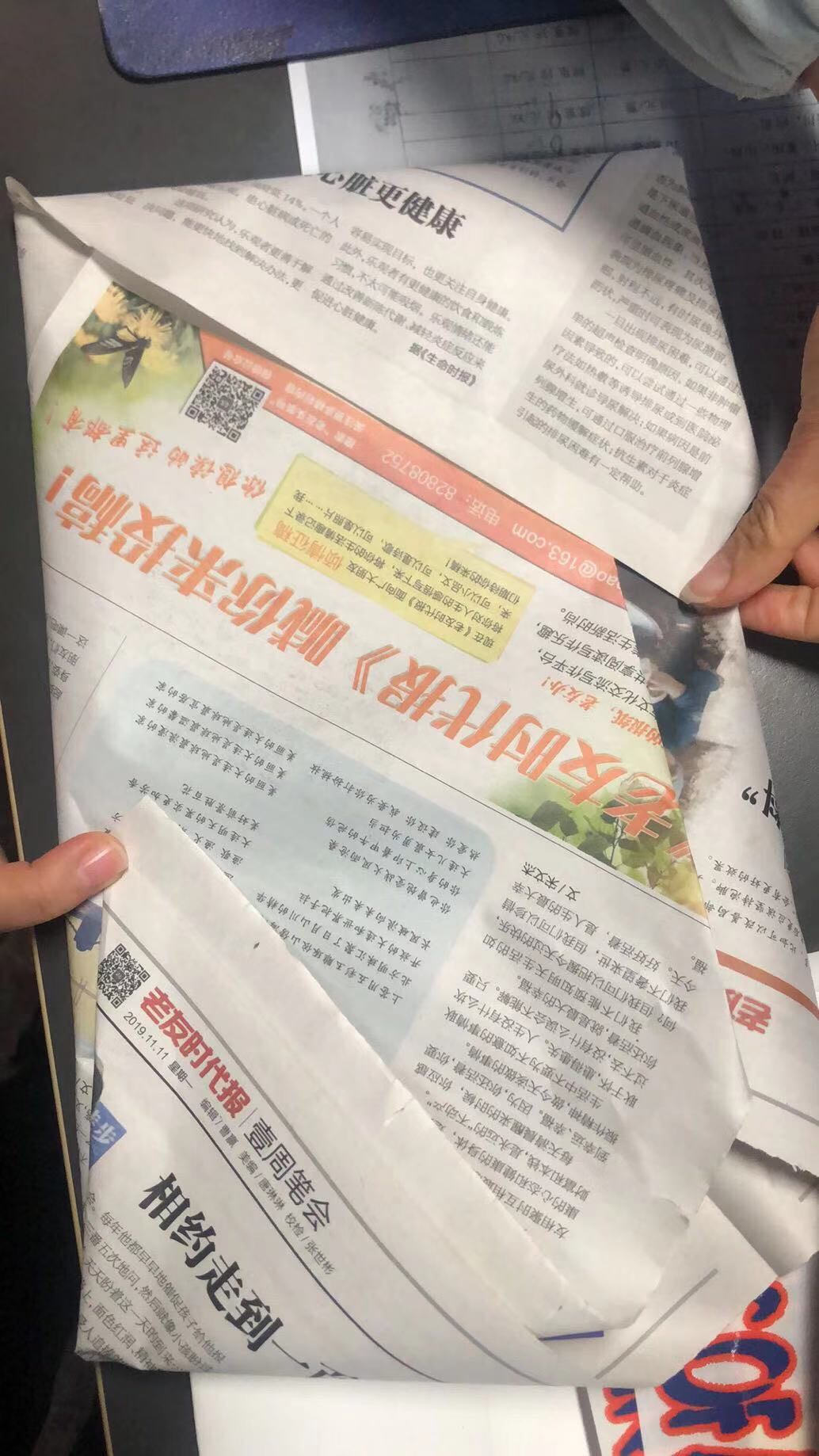

用来包装《东北字迹》小册子的报纸。言由 图

文字是一个间接的工具,无法用图片一样去传达你看到、听到、知道的东西,比如我拍一个王昀的照片,无论如何不能说是假的。但如果我用文字描述王昀,她就坐在我旁边,我没告诉大家描述的是她,大家可能都不会想到这个人,而是想到另一个人。这就是文字的间接性,导致小说的语境完全不同于其他方式。它的微妙处在于,借助于语言这种暧昧的工具,构建一个可以让你不停想象的空间。这跟视觉的习惯完全不同,这也是为什么文学到今天还能活着,而不是被影像世界,电影、电视剧、短视频这些,彻底杀死。作为一个古老的记忆,这是文字本身提供的一个余地和可能性。推到最日常的层面,用打字跟别人交流,和用语音的交流不一样。有时打字产生误会,可能用语音就不会产生,有时用语音产生误会,打字可能就弱化很多。这些都提示我们,信息的转化和传播,是非常微妙和复杂的。