学者沈洋:家务不应变成被爱掩盖的无偿劳动

【编者按】最近北京市房山区人民法院审结了一起离婚案件,判全职太太王女士获5万元家务赔偿。王女士获得家务赔偿的法理依据,出自《民法典》第1088条:夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。

据报道,两人于2015年登记结婚,婚后男方除了上班,其他家庭事务不关心也不参与,王女士独自承担照料孩子等所有家务事。

此次离婚家务补偿案件中,网友们虽对法院肯定全职太太付出的态度表示认可,但也有不少人认为5万元的补偿款过低,没有体现家务劳动的价值。

我们采访了上海交通大学国际与公共事务学院副教授、中国城市治理研究院研究员沈洋。她认为,除了抚育子女、照料老人等有形的家务劳动,实际上还有一些隐形的家务劳动,往往是被忽视的。

以下为沈洋口述:

沈洋(右)和先生

我和丈夫都是大学教师,所以工作时间比较灵活。我们的宝宝快两岁了,我们在育儿与家务劳动基本上平分。这种平分不仅包括传统的有形的劳动,还包括“认知劳动”等隐形劳动。

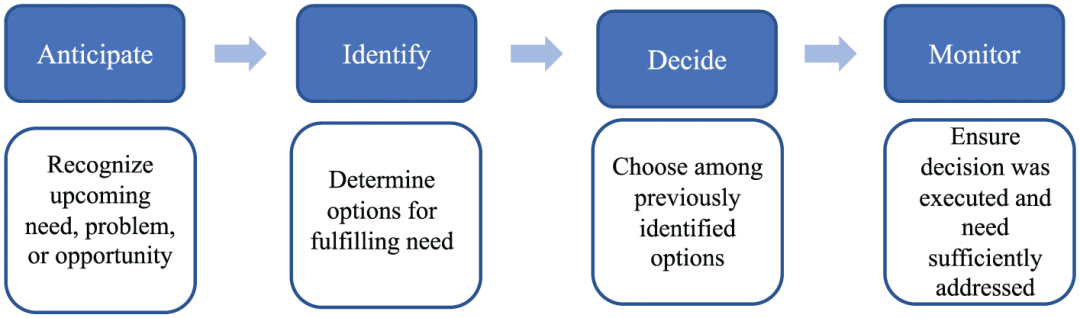

认知劳动包括预测需求、确定满足需求的选项、做出决策和监控进展。因为这种工作很繁重,但通常对认知劳动者及其伴侣来说都是隐形的,所以它成为了夫妻冲突的一个常见来源。

认知劳动也是一种性别化现象:女性总体上承担更多的认知劳动,尤其是更多的预测和监控工作。然而,在与权力和影响力最密切相关的决策部分,两性的参与度大致相当。

“认知劳动”概念的引入可以帮助我们发现家庭层面性别不平等的一个被忽视但潜在的来源。

认知劳动可分解为一系列的预期、识别、决策和监控。

比如买菜就是认知劳动,因为需要很操心,统筹考虑家里缺什么以及食材搭配等等,我们家的这项劳动是孩子爸爸负责。

但是在孩子需要的奶粉、辅食、玩具绘本等方面则是我操心比较多,比如,我会花很长时间考虑奶粉的牌子等,做很多功课,然后我需要催促孩子爸爸及时补货。

举个例子,光是婴儿车我就挑了半年。这是因为资本的介入使商品越来越细分,一旦在性价比、轻便、好看等因素中权衡,我就陷入了无休无止的比较当中,这可以说是中了消费主义的毒。

可是,这种购物中的权衡也是“认知劳动”,它通常是无形的。我的做法就是“邀功”,把无形的劳动有形化,让伴侣看到我的付出,让对方理解这也是一种劳动。但在体力劳动方面,我们做得并不算多,家里绝大多数的家务和育儿体力劳动还是我们雇佣的育儿嫂做的。

除了认知劳动,在家庭中还有什么劳动往往是被隐藏的呢?举个例子,很多人认为“妻子管钱”说明妻子的权力大、地位高,实际上,这也是一项涉及大量琐碎事物的认知劳动。

在家中权力大小要看重要决定的最终决策权在谁那里。比如说买房子到底是买在哪里?如果双方都是本地人,那么房子靠谁家近?如果这些女性都可以做决定的话,这算是权力的一种体现。

如果只是把钱放在女方那里,然后付水电煤这些琐碎的事,这反而增加了认知劳动。

可是由于生育导致职业中断或者工作时间减少,降低母亲的收入。即使她们继续全职工作,雇主也会认为母亲能力更弱,投入工作的精力更少,使得女性的晋升机会相对更少——这就是“母职惩罚”。

而男性在成为父亲之后通常会更努力地投入工作,获取更多人力资本与收入,减少家务劳动,这是“父职红利”。

我在造就talk的演讲呼吁男性更多参与育儿,却引发巨大争议,有人看了标题就直接留言说,丈夫要外出工作啊。可是我们的被访者也都是职场女性啊,为什么她们就要承担更多的家务与育儿劳动?

基于我和蒋莱对高学历职场妈妈的研究,她们依然是家务和育儿劳动的主力军。

在这26个被访家庭中,父亲能平分育儿劳动的只有3个,大多数做的从零到三分之一不等。另外,具体的育儿分工也是有区别的,丈夫大都是做那种陪孩子玩的享受型育儿劳动,而妈妈承担了大部分“屎尿屁”的工作。

不少被访者说,虽然她们的丈夫只承担了三分之一的育儿劳动,但她们已经觉得很了不起了——可见社会对男性的家务与育儿期待值太低了。

我认为我们可以向瑞典学习。瑞典通过推行双职工/双照顾者的模式,致力于夫妻共同育儿。政府规定,夫妻共享480天育儿假,而且育儿假是在孩子8岁之前随便休,并强制父亲或母亲每人至少休息三个月,这就从政策上保证了爸爸能够参与育儿。

值得一提的是,瑞典这些政策是从上世纪70年代才开始执行的。在此之前,瑞典社会也是理所当然认为照顾孩子只是妈妈的事。随着政府出台方方面面政策大力推动,仅通过一代人的努力,就成功改变了全社会的育儿观念。

在《职场妈妈生存报告》的作者柯林斯访谈的四个国家中,瑞典女性最能兼顾工作和照顾孩子,所有受访的瑞典女性也都对自己的双重身份表示满意。

瑞典通过一代人就成功改变育儿观念的做法,可以给中国很大的启示:政策是可以推动家庭性别分工更加平等的,也能够对职场妈妈有更多支持的。比如,现在在上海热门幼儿园的亲子班也多为工作日由家长陪伴就读,一周两到三次。这种制度设计对双职工家庭是不是不够友好?对职场妈妈是不是不够友好?

我们在研究中也发现,当这些妈妈们被问到,如果老公的收入可以支撑全家开销,你们会不会成为全职妈妈?

她们都否定了,因为她们觉得女性的工作是安身立命之本。有的女性生完孩子之后辞职了,休息了半年到一年,但还是继续工作了,她们有危机感:一个是孩子很快就会长大离开她们,另外,她们想要自我实现,寻求社会认同。

总之,为缓解职场母亲工作与家庭的冲突,国家和社会应该提供家庭更多保障,不能让个体因为达不到工作-家庭平衡的神话而内疚。从观念和文化层面,家务和育儿劳动的价值也应该被重视。