再见,唐纳德·斯通:“因我无法为死亡驻足”

我已经忘记和唐纳德·斯通第一次见面是哪年哪月的哪一天了。在他走了之后的很多天里,我总是拒绝回忆,与其说是不愿沉溺于悲戚,不如说是恐惧被回忆找到后的诧异。在信息爆炸的时代,我们谈“遗忘的权利”(the rights to forget),因为在网络世界留下的痕迹里,回忆虽然脆弱但是变得极其精确,而让“遗忘”成为极不自然的事情。

2011年4月15日,在认识斯通教授后的二年又七个月后,应北大外院人事处张老师邀约,我写了一篇小文章,从一个学生的角度来谈谈先生的博学、治学和生活态度对于我们的影响。我当时身处斯通先生的教学“现在时”,无不满怀欣悦的表达着对于他博闻强识而又洋洋洒洒的艳羡,对他古道热肠又重情重义的赞叹,还有能够和他相遇的感激。三个月后,我将离开生活了七年的北大校园迈向更广阔的未知。那是一次庄重而激动的告别。

十年之后,当我在新冠病毒肆虐的北美,面对日复一日的网络教学时收到来自唐纳德朋友的邮件知晓唐纳德去世的消息的时候,我忆起那个秋天的清晨我们第一次见面的场景。如果你的邮箱历史足够悠久,它总是会以这样或者那样的方式兜着你不愿想起或者已然遗忘的只言片语。我是在搜到十年前写的那封给张老师的邮件的时候才确定那是2008年秋天。

清晨,阳光明媚。北大西门。斯通教授从勺园9号楼下来,然后我带着他打车去北京市检验检疫局体检。那是第一次见面,斯通教授便是自来熟,一路上分享着他对于西方文学艺术作品的种种观察和思考,口若悬河。我种种不明觉厉。至于具体谈了哪位作家和哪个作品,我不记得了。

在体检处,有一块牌子上写有“aliens”,指示的是外国人排队的地方,教授便开起是外国人还是外星人的玩笑;但是下一刻,他便蜷缩着身体,紧张地斜卧在诊室的床上,等待抽血。他急切地望着我,告诉我他晕血,在抽血的时候需要我一直不断地和他说话,转移他的注意力。虽然在我看来这有些歇斯底里,但我忘了当时跟他说了什么,然后抽血结束了。因为需要抽血,他没有吃早饭。我买了两袋饼干:一个甜的奥利奥,一个咸的乐之,然后教授仔细踌躇几秒,挑选了自己喜欢的奥利奥。

在往后的许多年的日子里,唐纳德总是会把Trader Joes的黑巧克力、纽约Fairway的巧克力磅蛋糕以及法国的柠檬夹心蛋糕带给中国的学生们和他在美国的家人朋友一起分享。他喜欢甜食。在北大教书的时候,他钟爱的甜点就包括物美的豆沙面包和五道口的枣糕。大家聚餐后,或者一起聊天,沏一壶茶(就连最喜欢的茶都是牛奶的味道),唐纳德便会小心翼翼地把蛋糕切开,每个人一小片,然后他便会端着自己的茶杯,嘬一口茶,小口咀嚼着一小片蛋糕或者饼干,伴随着不由自主“嗯!嗯!”的赞叹和频频点头,这些小点心便有了人间美味的样子。我似乎可以想象在最后的日子里,他孤身一人在病床上的紧张和无助。由于疫情,没有人能够常伴一侧陪他说话,而那些充满甜味的巧克力蛋糕和饼干不知道可曾抵达。

这个世界有太多东西令他眷恋。从歌剧到歌舞剧,从云冈石窟到苏州园林,从莎士比亚到希区柯克,从詹姆斯到张爱玲,从八大山人到吴冠中,从卡布奇诺到孜然羊肉,当然还有世界各地的博物馆。如果苏轼会取江上清风之声与山间明月之色,徘徊其间,自得其乐,斯通教授视为造物者无尽藏的却往往不是这未经雕琢的自然,而是人类的文明给这个世界留下来的种种印记。这当然不是说他是一位人类中心主义者;恰恰相反,所有今日种种对于人类纪(Anthropocene)的反思和审视已然在过往的文学艺术作品中存在并且不断通过新的文艺作品进入民间。

《海景》,Jacob van Ruisdael

那是2015年夏天,斯通教授带我去逛纽约70街的弗里克收藏馆(The Frick Collection)。我们走过一面都是欧洲风景油画的展室,斯通教授正兴致勃勃地跟我介绍关于康斯特勃(Constable)、科罗(Corot)和伦勃朗(Rembrandt)等画家的作品,然后不经意的指着一幅画说如果你从远处看它,你会发现上面的云层在动。我将信将疑,退后几步,然后对着那幅有三分之二的空间画上了大块云层的作品凝视许久。是的,那一团团白色的云朵在移动!从右往左,绵延不绝。那是17世纪的荷兰画家雅各布·凡·雷斯达尔(Jacob van Ruisdael)的作品。那也是我第一次从视觉经验本身触摸到本雅明所言的“灵晕”(aura)带来的距离感和亲密感。没有情感也不需要认知的参与,更勿用叙事的想象。或者这是一种令人欣喜的时空错位:那些翻滚的云朵,带你穿越到几百年前阿姆斯特丹的天空;就像今天习惯了无处不在的动态屏幕的我们,如何面对前数码社会的油画表达出的“延时摄影”的即视感?人和自然的关系已然不再是征服和屈服,奖励和惩罚这么简单。

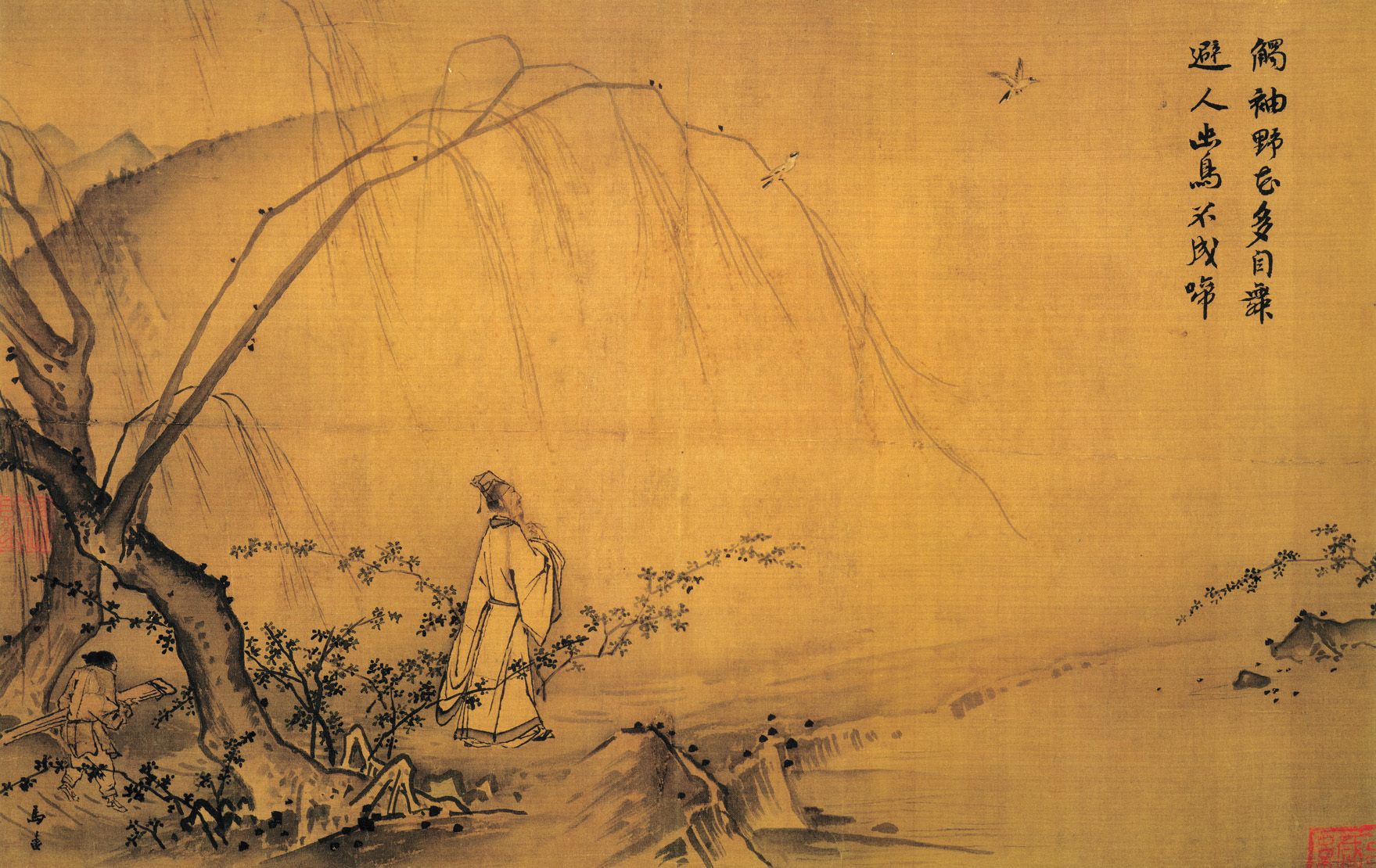

《山径春行图》,宋·马远

斯通教授对于宋代马远的《山径春行图》的解释更别具一格。那是春日江南,嫩柳抽芽,莺歌阵阵,一名儒雅文士,捋着胡须,漫步于山间,身后跟着一个携琴的小童。人们常常赞叹这幅作品里面的布局和线条如何体现文人雅士在这春光之中的诗情画意和怡然自得。而斯通教授却让我注意画面左下角佝偻着脊背,费力地帮着这位高士提琴的书童。他不在画作的聚光灯下,而且他和高士之间被粗壮的柳树树干隔断,似乎是另一个世界的人。但是他紧跟着高士的步伐,而且他们一前一后,正从画面的左下方走向广阔无垠的右上方。斯通教授把这读成了关于成长的寓言。书童经过柳树树干组成的“门”后,便会进入高士的空间,成为具有欣赏山水雅兴的文人。这当然不是在艺术史意义上的解读,也并不意图对于士大夫文化的主仆关系做某种颠覆。对我而言,将成长小说和传统山水画结合,便打开了难得的阐释空间,凸显了文化在自然中成长的主题。

唐纳德和绘画的亲密感是从小习得的。从小学开始,他就收集明信片,并且还得过奖。参加工作后,他便开启了热血收藏家的模式,倾尽全部财力搜集和购买自己的薪水能够负担的中西画作。他不是土豪,也从不贪念,但是他有最挑剔的眼睛。那些他所收藏的“小作品”以及为北大赛克勒博物馆所捐献的素描和版画,每一幅讲述着许多画里画外的故事,而唐纳德,就是那些画作最好的讲述人。画,是他的情人;燃,是他对于所爱之画的态度。而在画里面,有着他所向往的时间和空间。

曾经和斯通教授一起逛过不少博物馆和美术馆,除了为他的博学而震撼,我也慢慢了解他所偏好的作品。那些过分繁复的,过分精细的,过分雕琢过的,他是不爱的。而那些画中所呈现的市民社会,所表达的小确幸和小确丧,以及容易被忽视的巧思和细节他却津津乐道。我还会时常想起埃德加·德加(Edgar Degas)笔下那些在舞蹈教室和舞台上的默默无名的芭蕾舞学员,老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)所画的田野里的收割者和树林间的狩猎人,以及很多现代派画家所表达的巴黎印象(比如毕沙罗、杜菲、马蒂斯等等),那些街头表演者,酒吧的服务员,市场,街道和公园等公共空间。

唐纳德的父亲和母亲都是从欧洲辗转去到美国加州的,家中生活不易,他是家中独子,也是第一个考上大学的,而且是哈佛大学,自然是父母的骄傲。他还有一个姐姐,现在也八十多岁了。在他参加工作后的很多年里,他都省吃俭用,每个月固定给他的两个侄女汇去生活费,直到她们大学结束。至今她们都非常感激。唐纳德明白第一代大学生的不易,阶层流动的艰难,以及中国改革开放后所带来的巨变和挑战。这也是为什么他能够那么精确而生动地回忆起1982年后来到中国遇到的八十年代大学生以及他们的精神风貌。

2014年,斯通教授受邀去了甘肃省天水师范学院做讲座,学生们鲜见来自美国的教授,对他很是热情。除了这广为传颂的机智问答之外,(“Prof. Stone, do you think an American-style democracy would work in China?”“Well, I often wished an American-style democracy would work in America.”)唐纳德也对这些来自农村地区的学生所表现的好奇心和求知欲非常欣赏。几个月后,当他在上海的某个朋友家,看到朋友的孙儿如“小皇帝”般集万千宠爱于一身在国际学校意气风发地唱着我们是祖国的未来的时候,他一脸严肃地问我,“天水的那些学生们的未来又是什么呢?”

时间倒回4年前。2010年冬天,我陪着斯通老师去了一趟苏州。在苏州博物馆外的一个小店,老师挑选了一系列根据苏州桃花坞木刻年画的图案做成的沙发靠垫套,很是喜欢。第二日清晨,我们下楼到苏州饭店大堂的时候,却发现那个小店的老板娘坐在大厅里紧张地望着我们下楼的方向。原来是昨日算账的时候,她少算了100元。斯通老师马上补给她钱,对她表示感谢,然后跟我说难以想象她是度过了怎样一个不眠之夜,一定很早就赶到楼下等着我们,也不知道我们的房间号码和名字,实在太不容易了。

对于劳动者,唐纳德是非常尊重的。他在纽约的公寓是在26层,每次经过一楼的时候,他都能够准确地叫出那三位前台人员的名字,并且热情的跟我们介绍他们。他也会和他常常光顾的超市收银员,路边水果摊的小贩,和地铁充值口的服务人员拉拉家常,简单,幽默,而又充满善意。

乐舞俑、小和尚和版画在唐纳德纽约公寓的一角(2016年7月)

当然,唐纳德也有愤怒的时候。2008年,他所租住的公寓想要把整个建筑朝向中央公园的一面墙换成玻璃墙,这遭到了唐纳德和其它三位长租户的反对。唐纳德反对最主要的原因并不是建筑噪音,而是怕自此后阳光直射到他的房间会给他所藏的书籍、水彩画和其它文物造成不可逆的伤害。直到今天,如果你经过曼哈顿西66街抬头望向茱莉亚学院对门的高楼,你会发现在那一面玻璃墙上,有几层住户的墙面还是包裹着严严实实的水泥。其中有一户就是唐纳德。

之后他还曾和很多老租户一起跟这栋高楼的所有者打过官司。在寸土寸金的曼哈顿,资本家坐地起价,而这些在这里常住几十年的租户根据合约争取的是房租管制的庇护。那场和资本家对簿公堂的官司,唐纳德赢了,但是也白了头发。仔细说起来,唐纳德和社会主义的中国还是有些渊源的。2014年,当他获得中国政府颁发的“友谊奖”的时候,他或者想到了16年前他叔叔的离开。1998年,唐纳德在巴黎的叔叔去世。他的叔叔是共产主义者,非常欣喜地了解到唐纳德从80年代开始就在中国讲学和交流,于是把他在巴黎的公寓赠予了唐纳德。自此,唐纳德每次去到法国和欧洲为每一年北大秋季展览“淘宝”的时候,就有了落脚的地方。

通过他1997年的专著《与未来的沟通:对话中的阿诺德》,斯通教授希望能够改变人们对于阿诺德精英主义的批评。和挑剔的尼采相比,阿诺德认为好的教育不应只为少数人准备的,而是要惠及大众。但是在什么是好的教育这个问题上,阿诺德和尼采是共享对于古希腊经典的推崇的。阿诺德知晓终有一日大众会获得权力,鼓励大家肯定、热爱、和拥有自己的文化,但是也恐惧文化标准和文化理想的坍塌。阿诺德希望能在国家层面建立制度培养更完善的人,也希望中产大众的每个个体能够勇于自我改变和自我提升。或者我们早已意识到,斯通教授正是在践行阿诺德的教育理想。他善于发现和肯定每一位学生的闪光点——不论你是静水深流还是激情澎湃,他都乐于和你对话,帮你打开一个超越你日常生活的视野,却没有给你任何知识精英或者文化贵族那种干涩贫乏和孤标傲世的感觉。

虽然作为英语系教授,他自觉或者不自觉地都会把跨文化的比较带入研究和日常。2011年,斯通教授在《台湾东亚文明研究学刊》发表了一篇《史威夫特、坦普尔、狄佛与耶稣会士》的论文。在这篇文章中他回溯了十七世纪的耶稣会士对于中国儒家社会和文明的激赞,那是一个和日渐商业化的欧洲完全不一样的道德治理存在;而这份中国叙事或者中国想象经过威廉·坦普尔爵士传递到了他的门徒史威夫特。尽管史威夫特在他的《格列佛游记》中并没有直接对于中国和儒家文化的指涉,但是斯通教授却在这本小说的第四部分的慧骃国读到了儒家中国的乌托邦镜像,在那里友谊和仁爱才是美德。

在这来往中国的多年间,他也广泛阅读中国现当代文学,并且乐于和我们分享。他读张爱玲,觉得她不仅仅应该是一位海派作家,应该是世界级的,可以和伊迪丝·华顿(Edith Wharton)、屠格涅夫(Turgenev)以及亨利·詹姆斯(Henry James)比肩。他也读鲁迅、老舍、王安忆、余华、莫言和哈金。八九十年代,唐纳德一直会在纽约购买《中国文学》的英文季刊,这份杂志里有中国先锋作家的小说诗歌,也有现代版画,民俗和山水画的插图。这些杂志他都一直保留着。这是他当年了解中国文艺界的窗口之一。

我曾在斯通教授的研究生课上写过一篇有关老年形象的论文,比较的是莎士比亚的李尔王,伦勃朗的自画像还有英格玛·伯格曼电影《野草莓》中的伊沙克以及他们的人生回顾(life review)。斯通教授曾经问我为什么选这个话题。我大概是因为当年刚刚经历了外婆逝去的悲痛,而急切地想要去了解在晚年生活的种种考验中,自我会经历怎样的挣扎反省,欢笑泪水,甚至欺骗和背叛。

李尔王对爱渴望却没有能力也没有机会表达,伦勃朗一直在自我质疑和自我满足之间犹疑,而伊沙克在一次次的预感和梦魇中才检视到自己曾经的过错和无情。唐纳德比他们幸运。他找到毕生所爱,也未曾抛弃和被抛弃;他与人为善,被很多学生,同事和朋友爱戴。最令他开心的,是在某年某月的某一天,他收到的那一封封从遥远的国度寄给他的温暖的信件。这些信件的作者并不一定是英语系的孩子。

曾经有一位北大的理科生H在校期间旁听了斯通教授所有的文学课和艺术讲座。北大毕业后,H去了瑞典攻读动物生态学的研究生项目。那年秋天,在斯通教授《艺术之都》的系讲座举办完后,H收到了他北大的朋友给他拍摄的讲座现场的照片。于是他写信给斯通教授表达了自己不能到场的遗憾,但是与此同时,他已经决定要趁在欧洲这两年,根据斯通教授讲座的艺术地图,自己去探索那艺术背后的都市和都市之中的艺术,从维也纳,到巴黎,到伦敦,到柏林。也正是因为有这样美好的学生和这样美好的相遇,唐纳德才会激动的热泪盈眶,说自己会继续举办一年一度的展览,充实赛克勒博物馆的馆藏,直到他垂垂老去的最后一刻(as long as there is breath in this tired old body)。

2008年10月3日,斯通教授带着我们英语系的几位同学去保利剧院看理查德·施特劳斯所著的歌剧《玫瑰骑士》。演出结束后,大家急着赶地铁回学校。眼看在二号线的车就要开了,我们加快了步伐下楼梯,冲进了车厢。我忽然意识到老师丢了!在我回头看的时候,车门正要关闭,这个时候斯通教授一个鱼跃,几乎在车门关闭的一瞬间跳进了车厢,我惊出了一身冷汗,而他像没事人一样,喘息着微笑,觉得很是幸运。那一年他66岁。

最后一次见唐纳德是2019年3月底,在他姐姐圣迭戈的家里。虽然他精神还是很矍铄,但是只能慢慢地挪着步伐,已经走不了原来那样快了。我才意识到,唐纳德77岁了。在拉霍亚(La Jolla)海滩,我走下岸边爬上礁石去给海豹们拍照,然后回头看看两位老人,他们正坐在岸边的长椅上,在明媚阳光下惬意的聊天。那一刻温暖而美好。

唐纳德和海豹在加州圣迭戈拉霍亚海湾(2016年3月)

2020年的疫情爆发后,和唐纳德的微信往来除了新冠就是美国大选。4月15日,唐纳德给他中国的朋友去信回忆起了他在40年前去武汉的情景。他记得在武汉东寺听到用编钟敲击的贝多芬第九交响曲,美丽的武汉大学,还有当他在夜晚找不到落脚之处的时候如何耍小聪明让善良的饭店经理为他提供一个房间。那是一个充满了人情味的武汉。5月6日,匹兹堡大学的一位中国籍研究者被另一位华人工程师枪杀,后者继而畏罪自杀。唐纳德告诉我这样一个心痛的新闻,我们的聊天便是结束于在这最为脆弱的时刻更要彼此珍重,然后期待疫情之后的相聚。

2017年4月,我向他介绍诗人余秀华,她被称为“中国的狄金森”。我对此颇有微词,因为这两位诗人实在不尽相同。唐纳德了解这种比较的善意,然后便回忆起狄金森的诗歌。这次他提到了死亡:“因我无法为死亡驻足,他好意地为我停下脚步。” (“Because I could not stop for Death –He kindly stopped for me –”)这首诗讲述了死后种种,颇有点像灵魂离开肉体后被使者接引到彼岸的过程。

唐纳德总是很忙,年复一年地在欧洲,美洲和亚洲穿行,给学生上课,写推荐信,举办展览和讲座,挑选和运输艺术作品,去各地开会和讲演,还有那么多中国的美国的法国的和世界各地的朋友。然后就是一个轮回。他没有时间给死神,所以这最后一趟旅途,只能是死神在等待他。我不知道在加护病房和养老中心来来往往的最后几个月的煎熬里,他如何能够把自己的事业和爱好放到一旁,他会不会常常记起我们这群思念着他的学生和朋友,还是已经看到了自己的青冢或者墓碑——然后便是一眼万年的永恒或者孤独?

杨任任

加拿大英属哥伦比亚大学亚洲研究系助理教授

二零二一年二月八日于温哥华