对联,应该是我见过的最早的文字

今天在田野行走的时候,忽然想:人生最初,我是什么时候、在什么地方头一回看到文字的?那是些什么字?当时是怎样的情景与感觉?

努力地想了又想,实在想不起什么头绪。正在苦思冥想,眼前的田野景象忽然触动了心弦,想到这四时变化的物候,也许跟这个问题有些关系?可不是,的确有些关系。在乡下,时间概念历来不重要;人们敏感或关心的是季节。一本黄历之外,乡下人只看物候征象,草青草黄,花开花谢,雨雪霜露,虫鸣蛇游……物候是季节的表情、自然的手势,是乡民的钟表盘。或许,中国文字的产生过程和独特结构形式,就是从物候现象萌发最初灵感的?

的确,我对于乡村物候景象的记忆要早于对具体文字的记忆,每当我要努力回忆最初接触的文字的时候,脑子里总是首先浮现出鲜明的物候画面,而文字,顶多是其中的一抹色彩——哦,现在我想起来了:对联,这应该是我见过的最早的文字了。

对联每年春节都贴在门楣上,它出现的时候,有时会下雪,有时会刮风,有时天气十分晴朗,天空明澈如水晶。每年都不相同。但过年的气氛总是差不多,人们忙碌的情况总是差不多。对联红艳艳的,一直红到杏花开,桃花开,梨花开,田野上油菜花开,才渐渐减退它的鲜艳,心甘情愿地为大自然的繁花让出位置。夏天到来的时候,骄阳似火,这时的对联已经发白,破碎,脱落或者残缺不全了。但不管怎样,识字的、不识字的乡下人,借由对联的出现与消失,感受到文字的存在,在精神深处建立了自己跟文化传统的一点联系。如此知道了自己毕竟不是化外的野人,文明就在自己身边,就在自己的门楣上——尽管自己不识字,但对联上那墨迹淋漓的字,仿佛有一种神奇的力量,进进出出的时候就灌注到他的身体内和心灵里,让他有了依靠和安妥的感觉。乡下人不说文字的创始者是仓颉,只说是孔夫子;他就凭了这个门楣两边的文字,认定了个人与孔夫子的一点遥远却真实的联系。

因此,后来,当我成了一个会写字的青年人的时候,除夕那天我就有了一个专门的职务——对联撰写人。我在堂屋当中摆开桌子,铺开红纸,饱蘸浓墨,带着敬畏与虔诚,写出一副副喜庆吉祥的对联。这一天是乡下人最忙碌也最喜庆的一天,家家都在忙于做团圆饭,村里飘着肉香、馍香、炸果子香,传来东一声西一声的鞭炮声。我的母亲和父亲正在厨房里忙得团团转,而我端坐在堂屋里桌子前,裁好的条幅和没裁的大张红纸摆了满屋,弟妹们帮忙拉直红纸,我挥笔疾书,淋漓的墨迹爬上鲜红的纸,写好的对联摆满一条条板凳。我一年到头都跟村里社员们下田劳动,只有这一天我才显出自己的一点特殊性,感觉到一点自豪。

我不单写自家的,也替村中亲族和邻居们写,红彤彤的对联不久就铺满了屋里和院外,像一片绯红的云霞。然后,在阵阵爆竹声里,红色云霞便飞上家家户户的门楣,一向朴素恬淡的乡村,忽然之间就喜气洋溢了。

我说对联是我最初见过的文字,仍然只是一种推测,并没有确切的记忆画面,我并不记得最初见过的对联具体是哪一副,上面写的是什么内容。唯一可以肯定的是,当我还是一个乡下光屁股小子的时候,文字就以对联的方式进入我的视野,驻进我的心灵。与对联一起进入我视野和心灵的,同时还有乡村四季的物候景象——大自然的文字和语言。

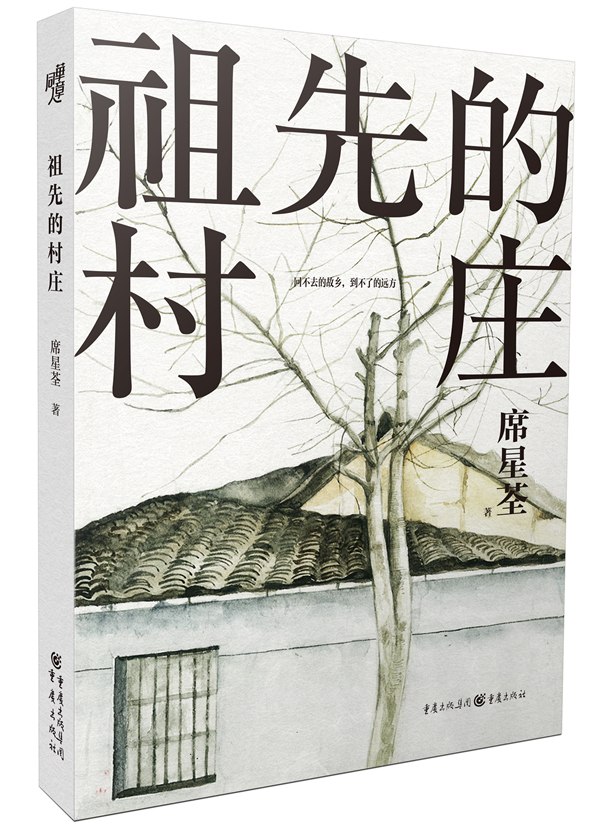

本文摘自作家席星荃的长篇散文集《祖先的村庄》,原题为《物候里萌发的灵感》,澎湃新闻经授权刊载,标题为编者所拟。

《祖先的村庄》,席星荃/著,重庆出版社,2020年11月版