“内卷”到底是个什么卷?

2020年有太多的让人想不到。其中一个不大不小的意外,是学术词语“内卷”突然成了街谈巷议的流行语。一个词语在流行过程中会发生语义的“通货膨胀”,其程度往往与流行程度成正比。当一个词语可以被用来描述任何现象时,它就彻底失去了意义,等于什么也描述不了。因此,适当缩小这个词的应用范围,还其本来面目,很有必要。

先把结论摆上来:内卷本质上是农业社会的特征。今天我们看到的种种内卷怪象,也离不开一个“农”字。一则,我国仍然是一个拥有庞大农业人口的二元经济体。二来,我国的工业化和城市化是在短短四十年间完成的,因此在很多领域,虽然身体已经进入了后工业化的大城市,脑袋却还停留在19世纪的农业社会。

农业是内卷之母

毫无疑问,农业和农业社会是“内卷”最适用的场景。今天我们用到的内卷这个词,有清楚的来源,那就是美国人类学家格尔茨的著作《农业的内卷化》。在这本书里,格尔茨通过实地研究发现,殖民地时代的印尼存在二元经济:爪洼岛主要从事粮食生产,而外岛在荷兰殖民者主导下进行更高效的工业。在人口压力下,爪洼岛不断进行农业的精密化,大量往里面填充劳动力,虽然亩产不断提高,但人均产出却没有增加,导致生活水平增长的长期停滞。格尔茨把这个过程称为内卷化。

内卷这个词在汉语世界的流行,离不开历史学家黄宗智先生。黄宗智先生在对我国历史上的小农经济进行深入研究后,对这个词作了自己的发挥和理解。他认为内卷就是“没有发展的增长”。例如,从14世纪开始,棉花种植在长江中下游兴起。棉花的种植和纺织所需要的劳动投入远超水稻,但收益却没有等比例增加。这意味着我国小农的平均劳动回报反而因为农业的劳动过密而下降了。

无论是格尔茨还是黄宗智的发现,其实都反复印证了一个人的深邃思想和远见。由于特殊的历史原因,其人其书在中国的知名度,恐怕远超过他在本国的知名度——托马斯·罗伯特·马尔萨斯。在《人口论》里,马尔萨斯阐发了他对农业生产的深刻洞见:农业生产严重依赖于一种长期来看不可增加的资本——农业土地。除非一个国家突然发现了一片无人耕种的新大陆,否则一国的农地禀赋总是大体固定的。因此,农业劳动力数量的增加,意味着每个农民可以用来生产的土地就少,土地少意味着每个农民的产出就少。

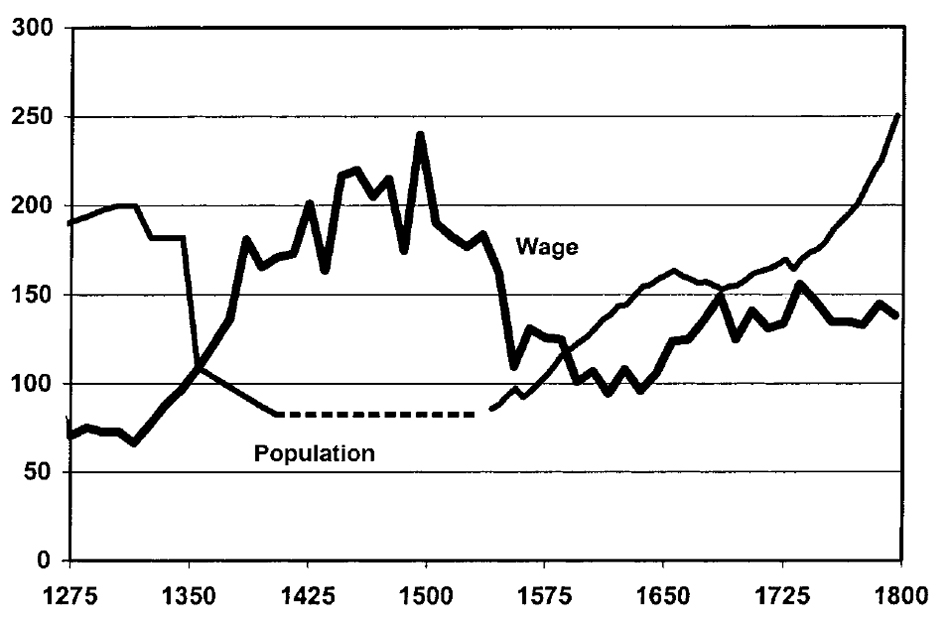

这就是内卷的经济学原理。按照这个理论,农民在什么时候会过得更好?答案是当其他农民的数量更少时。残酷的人类经济史证实了这一点。今天的全球性疫情迫使我们去回顾历史上的大瘟疫,比如曾夺走欧洲三分之一人命的黑死病。黑死病在经济上的一个重要后果,就是“死亡的馈赠”,让西欧那些活下来的农民享受到了更高的工资和人均收入。

黑死病前后英国的人口和工资水平。来源:Hansen and Prescott (2002)

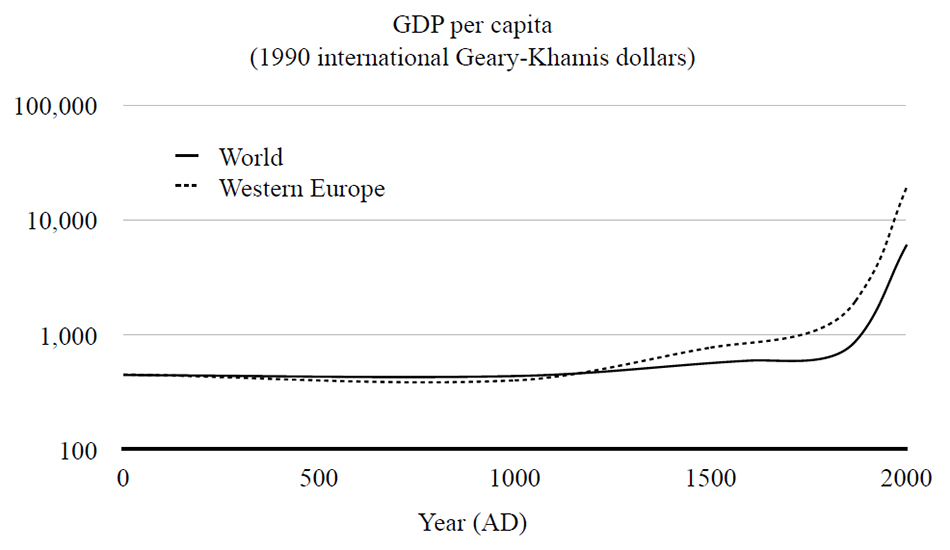

事实上,麦迪逊和克拉克等经济史大家都普遍同意,即在工业革命之前的一千多年历史中,全人类的平均产出、收入和消费都在很低的水平上徘徊,即所谓的马尔萨斯陷阱。在这个陷阱里面,人口增加必然导致内卷,只有天灾、瘟疫和战争等大量屠灭人口的事件才能暂时打破内卷。

过去2000年人类的平均收入。来源:Wu,Lemin (2015)

人类只有等到工业革命和城市化大潮来临后,才有了彻底打破内卷的机会。与农业相比,工业生产所需要的资产绝大多数是在总量上可增长的,对土地等不可变投入的依赖程度要低得多。因此,如果工人数量多了,就可以生产更多的机器与之匹配。随着科技进步,生产机器的成本不断下降,每个工人使用的生产资料可以不断增加,从而使得每个工人的平均产出在长期持续上升。

进入后工业化时代,服务业和创新的重要性越来越重要,人口密度就不再是限制人均收入的因素,反而能促进生产率的提高。服务业依赖于生产者和消费者面对面的交流,创新依赖于人才的集聚。城市经济学的大量研究表明,人口密度越高的城市,其生产率和人均收入就越高。这不是简单的相关关系,也不仅仅是因为高能力的人选择了大城市,而是有实实在在的因为人口集聚带来的正向溢出。

马尔萨斯的逻辑,对当今世界的贫富差距仍然强大的解释力。如果把世界上的各国按照人均收入排个序,我们会发现,排名前10%和后10%的国家在人均产出上的差异是20多倍。如果再把各个国家分成农业和非农业两块,我们会发现农业领域各国的差距特别大。排名前10%的国家和后10%的国家在非农部门人均产出的差异只有5倍左右,而在农业部门的差距达到了40多倍。

很不幸地,这些穷国因为各种原因,把绝大部分劳动力放在了特别不发达的农业部门,而发达国家通常只有2%-5%的农业劳动力。如果我们进一步把穷国与富国在农业平均产出上的差异作一个分解,我们会发现,亩产的差距通常在2-4倍,而农民人均经营的土地规模的差异则要重要得多。例如,非洲国家的农均土地通常只有大约1公顷左右,而欧美许多国家的农均土地可以达到100公顷以上。提高亩产固然重要,但更重要的是如何通过城市化和工业化,把大量农民从低效率的农业部门解放出来,以便让留下来的农民可以经营更多的土地。

今天的内卷也离不开“农”字

在我国进行了四十年的工业化和城市化之后,农业GDP占总GDP比重已不足10%,城市常住人口已经超过了总人口60%的今天,内卷这个词为什么突然火了?这当然跟经济增速放缓和疫情带来的焦虑是直接相关的。但细究起来,根子恐怕还在一个“农”字。

其一,我国仍然是一个有庞大农业和农村人口的二元经济体。以就业人口计算,我国仍然有超过20%的农民;以户籍人口计算,我国仍然有超过50%的农村人口。因为公共服务缺失等原因,2亿多农民工并没真正融入城市,被困在城乡之间进退两难。同时,我国城乡人均收入的差异长期维持在3倍左右。

根据经济学大师刘易斯的二元经济理论,当农村存在一个庞大的低收入群体时,城市部门的劳动者收入会受到极大的下行压力。去年舆论最为关注的事件之一,也被舆论引为“内卷”的典型案例,就是城市外卖员在平台算法的驱使下不断违反交通规则,甚至付出血的代价。当时看到报道的城市中产和知识阶层惊诧了:他们为什么要忍受平台的剥削?他们为什么不离开?残酷的现实是,他们没有更好的选择。并且,他们不做,有的是人做。当然,如何保障员工的安全,是一个正常社会里企业不可推卸的责任。

其二,我国的工业化和城市化是在短短四十年间完成的。因此,在很多领域,虽然我们的身体已经进入了后工业化的大城市,脑袋却还停留在19世纪的农业社会。在漫长的农业时代里,我们民族演化出了一整套与农业生产相适应的社会规范、文化习俗和体制。这些都深深地烙进了我们民族的精神和头脑里,并不会因为工业化和城市化的到来就自动消除。

任何经历过我国中小学教育的人,都能感受到整个体系的封闭和“内卷”:无边无际的题海、无穷无尽的重复投入、学生之间竞争意识的过早萌发和合作精神的缺失等。这一切的根源,再清楚不过,就是中小学教育的指挥棒——高考,是农业时代科举制度的变体:举人的位置就这么多,你的同学多学一点,意味着你中举的概率又少了一分。挤不上高考这个独木桥,就意味着你成了教育体系的废品。想要打破这个内卷的局面,只有通过发展真正高质量的职业教育,让每个孩子在适合自己的赛道上奔跑,让教育没有废品。

即使是这个体系下的赢家,其人格和思维方式也被这个体系重新塑造,被打造成了所谓的“做题家”。做题家们从小面临的竞争环境,有清晰的边界和确定的内容(教材和考纲),有明确的判断标准(标准答案),有更高的仲裁者(阅卷人和考试院)。因此,向内探求、追求稳定和确定,可以说从小刻进了他们的文化基因里。这一切,与“996”的工作环境高度契合。然而,市场经济中真正的创新活动,则有高度的不确定性,要求我们不断挑战和打破现有的知识边界。正如经济学家奈特所言,只有不确定性才是利润的真正来源。

现在年轻人所感受到的“内卷”焦虑和恐慌,一个真正的来源是在大城市安家的巨大压力。这要归结于大城市遥不可及的房价。而大城市昂贵的房价,又源于大城市昂贵的地价。大城市地价贵,是因为大城市真的缺地吗?并非如此(参见拙文《大城市的房子为什么这么贵》,澎湃商学院,2020-09-03 )。与农业用地不同,城市用地是高度有弹性的,可以在内部多规划住宅,也可以往外部拓展,总量并不是固定的。真正的问题在于,我们通过各种规划,把一个原本可变的要素变成了不可变的要素,人为制造出了局部的“内卷”。

话到这里,读者大概已经看出来了,所谓内卷,无非是八个字:小农经济,小农思想。

(作者奚锡灿为复旦大学经济学院助理教授,经济学博士)