《草叶集》译本众多,赵萝蕤的版本何以“最佳”

美国大诗人沃尔特·惠特曼的《草叶集》伴随了几代中国读者的成长。早在百年前的新文化运动之初,这位大诗人就已经被当时的留日学生介绍回国。先是田汉于1919年《少年中国》的创刊号上发表了《平民诗人惠特曼的百年祭》一文,文中选译了《草叶集》里的诗歌片段。随后,郭沫若又在《时事新报》上翻译了《草叶集》里的一篇《从那滚滚大洋的群众里》,自此打开《草叶集》在中国的译介之门。

回顾《草叶集》的百年翻译史,可谓名家辈出、译本众多,那么《草叶集》的诸种中译本各有什么特点?赵萝蕤先生的译本又为何能够脱颖而出、被众人评为“最佳”?

民主与自由之歌

郭沫若在日本留学时,受到白桦派作家影响,对惠特曼推崇备至。彼时国内正值五四新文化运动兴起,民主革命思想深入人心,郭沫若从惠特曼恢弘震撼的诗句中兴奋地找到了自己的声音。郭沫若不仅是中国翻译《草叶集》的先驱,他自己的诗歌创作也深受惠特曼影响,甚至可以说,没有《草叶集》,就没有郭沫若石破惊天的诗集《女神》。如今看来,不管是自由无拘的外在形式,还是激越高亢的情感表达,《女神》这部中国新诗的奠基之作都无法摆脱《草叶集》的影子。

郭沫若之后,《草叶集》又受到徐志摩、徐迟、公木、袁水拍、荒芜、绿原等诗人的关注,他们都曾零星地翻译过惠特曼的诗歌。不过在民国年间,《草叶集》的翻译还要属楚图南的贡献最大。

楚图南一生有过多种身份,他是革命家、外交家,也是学者、翻译家、书法家,还是中国民主同盟的重要领导人。楚图南1899年生于云南文山,14岁离开文山到昆明上中学,1919年考入北京高等师范学校,在校期间从李大钊那里接受马克思主义思想熏陶。大学毕业后,楚图南回到昆明,任教于省立一中。1925年,楚图南返回北京,在东交民巷苏联大使馆见到李大钊,李大钊要求他转赴东北工作。楚图南到东北后,迅速与当地党组织建立联系,并在多所学校任教,利用中学教员身份向青年学生宣传苏联十月革命和马列主义,参与了中国共产党在东北的早期活动。

1920年在北京高等师范学校读书时的楚图南

1929年,楚图南在吉林省立二师任国文教员,在校长谢雨天的支持下,他团结一批进步学生开展革命活动,国民党当局因此撤销谢雨天的校长职务,将其调到省立五中担任教务主任。谢雨天在省立五中继续撒播学潮火种,后因人告发,连同其他进步教员一起遭军警逮捕,楚图南也牵连入狱,史称“吉林五中共产党案”。楚图南最终被判“危害民国紧急治罪”、“宣传与三民主义不相容之主义罪”,获有期徒刑9年零11个月,关进吉林省第一监狱。

狱中的楚图南坚持学习外语,从事翻译著述,先后译出了当时在中国知识界很受欢迎的德国哲学家尼采的《查拉斯图拉如是说》《看哪,这人》,还创作了小说集《没有仇恨和虚伪的国度》。《草叶集》也是楚图南系狱时开始翻译的。

楚图南选译的《草叶集》1944年被命名为《大路之歌》出版,尽管收诗数量较少,但却是国内出版的第一本《草叶集》诗选。1949年,在宋庆龄基金会的资助下,收诗更多的《草叶集选》由上海晨光出版公司出版,包括诗人各个时期的大部分代表作。1955年,适逢《草叶集》初版100周年,人民文学出版社对楚图南译《草叶集选》进行校订再版,并增加《法兰西之歌》等三首国际题材诗歌。

《大路之歌》,楚图南译,读书出版社1944年版,当时楚图南署名为“高寒”

《草叶集选》,楚图南译,人民文学出版社1955年版

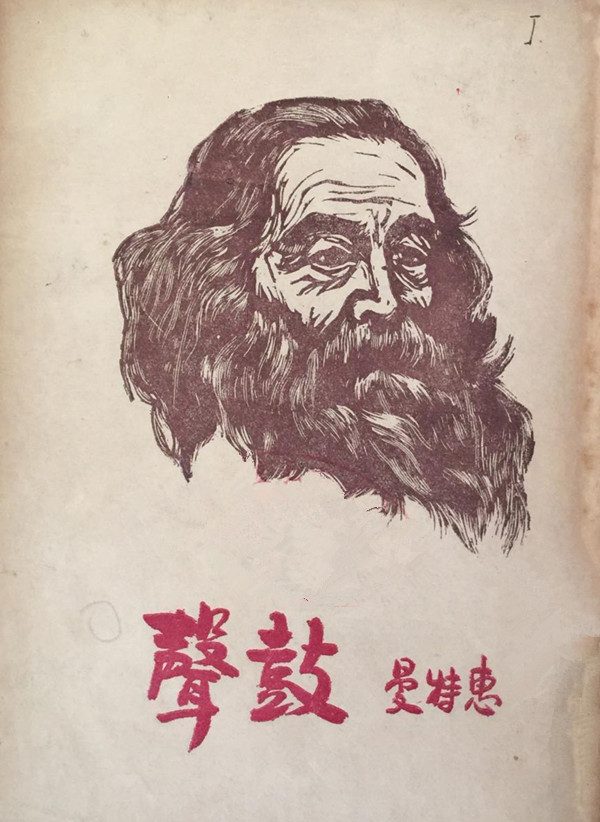

继楚图南之后,第二位翻译《草叶集》选本的是出身江苏常州的诗人屠岸。1948年,25岁的诗歌青年屠岸出版了《草叶集》的选译本《鼓声》,由于是自费印刷,他还杜撰了一个“青铜出版社”,书中配有六幅由著名版画家王麦杆创作的木刻插图。该书除了收录惠特曼短诗52首之外,还附有美国诗人桑德堡为现代文库本《草叶集》撰写的《序言》与译者编写的《惠特曼小传》《论介绍惠特曼》两篇文章。

《鼓声》,屠岸译,青铜出版社1948年版

《草叶集》之所以能够在当时得到中国文坛的注意,根本原因在于它体现出的自由民主思想,完美契合了中国“五四运动”后的时代精神。诗集的名字“草叶”是一种最普遍、最平凡的意象,它充分象征了民主的品质,以及无拘无束的自由体诗(Free Verse)形式。惠特曼热情赞颂工业文明和现代科学,一反美国19世纪流行的浪漫主义、超验主义对自然的崇尚,此外《草叶集》中还有大量表现奴隶、性别、族群平等的诗篇。这些特点都促成了《草叶集》在中国知识分子中的广泛传播。

全译本的问世

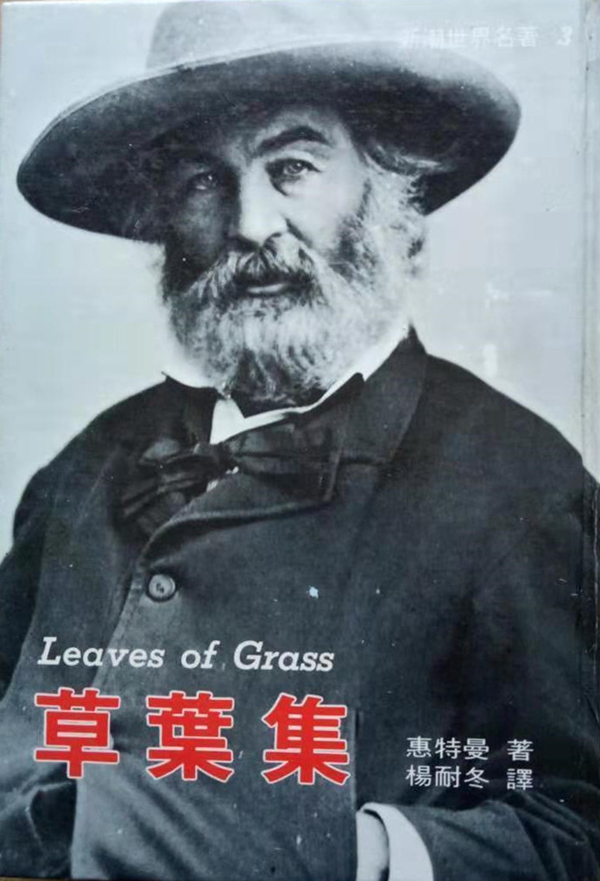

中国台湾的杨耐冬教授翻译的《草叶集》是第一个公开出版的汉语全译本。杨耐冬这位译者的信息在大陆几乎没有介绍,目前只在林煌天主编的《中国翻译词典》中查到些许信息。杨耐冬1933年生,湖南宜章人,既是翻译家,也是作家。他早年毕业于台湾大学外文系,历任台湾大学外文系、私立淡江大学英语系讲师、教授,新竹清华大学外文系教授,著有小说集、散文集、诗集、文学评论集多种,曾用笔名杨荻、杨渔、杨书佃、杨养须等。

《草叶集》,杨耐冬译,志文出版社1983年版

杨耐冬翻译的《草叶集》1983年由台湾志文出版社出版,除此之外,他还译有马尔克斯、杰克·伦敦、斯坦贝克、威廉·戈尔丁、博尔赫斯等一大批作家作品,为西方现代主义文学在台湾地区的传播做出了重要贡献。

作为中文世界第一个《草叶集》全译本,杨耐冬功不可没,同时无需讳言的是,该译本存在不少硬伤,出现了多处误译,如其中一首诗的标题原文为The Wound-Dresser,描写的是诗人在南北战争期间救护伤员的情形,杨耐冬却将其错译成“化妆师”。而且杨耐冬译本还放弃了惠特曼原始的编排方式,代之以诗歌创作年代先后顺序排列,这样就打破了《草叶集》原来各组诗的主题和结构,对读者理解诗集造成一定困难。

1987年,大陆首个《草叶集》全译本问世,译者是楚图南、李野光二人联合署名。李野光1924年出生,湖南涟源人,是楚图南的晚辈。1951年,李野光毕业于北京大学西方语言文学系,1954年负责与世界各国进行民间文化交流的中国人民对外文化协会成立,楚图南担任第一届会长,李野光被分配到协会担任机关秘书和政策研究相关工作,后来进入中国社会科学院外国文学研究所《世界文学》编辑部工作,二人大概都没想到后来会因为惠特曼留下译史佳话。

《草叶集》,楚图南、李野光译,人民文学出版社1987年版

李野光翻译惠特曼纯属偶然,1980年他“因故”离开《世界文学》编辑部,结果在所长冯至先生的关心下又进入英美文学研究室工作。当时英美室的负责人董衡巽向李野光建议研究惠特曼,虽然此前对惠特曼基本没有了解,但他也没多想就一口答应下来。在《诗刊》特约编辑、“九叶派”女诗人陈敬容的热心鼓励下,李野光翻译了越来越多惠特曼的诗歌。

既然有楚图南的选译本在前,李野光为何不另起炉灶进行翻译,而是选择接续楚图南的工作,补译《野草集》呢?李野光解释道:

“1981年冬,我向人民文学出版社建议再来一本惠特曼诗选。当时的出版社外国文学室主任绿原本是个惠特曼爱好者,他很快回信表示欢迎,但要求出全集,或在楚译基础上续成,或从头重译均可。对此我的第一个反应是:作为译诗新手,我难以承担从头重译的任务。况且楚老曾是我在对外文委的领导,选集新版校订者王岷源先生又是我北大的老师,我怎能把他们撇开呢?这样,我决定采取续译方式,与出版社达成了协议。”(李野光:《相逢狭路,别是情缘——我与惠特曼和<草叶集>》,收《一本书和一个世界》,昆仑出版社2008年)

译诗出版后,李野光再接再厉,继续对惠特曼进行整体的深入研究,一年后即出版了《惠特曼研究》(漓江出版社,1988年)、《惠特曼评传》(上海文艺出版社,1988年)等专著。

李野光在西方现代诗歌译介方面用力甚勤,惠特曼之外,他还译出了两位希腊大诗人的作品,分别是1979年诺贝尔文学奖得主埃利蒂斯的《英雄挽歌》(漓江出版社,1987年)和1963年诺贝尔文学奖得主塞菲里斯的《画眉鸟》(漓江出版社,1995年),这两本译诗集对上世纪八九十年代的中国当代诗人也产生了重要影响。

十余载光阴铸成译著经典

赵萝蕤着手翻译《草叶集》全本的时候,只读过楚图南选译的版本。1962年,“外国文学名著丛书编辑委员会”(“外国文学名著丛书”即民间俗称的“网格本”)把翻译《草叶集》全本的任务交给赵萝蕤,因为她早在1937年就将英国诗人T.S.艾略特的划时代长诗《荒原》译成中文,备受瞩目。

接受任务后,赵萝蕤多方搜读与惠特曼相关的外文资料,不料刚开始翻译就遭遇“文革”,翻译工作陷于停滞。一直到1978年,“外国文学名著丛书编辑委员会”才再次约请赵萝蕤继续翻译《草叶集》。

当时已经66岁的赵萝蕤凭借强大的毅力和信念,重新拾起荒废十年的译笔。1987年,在她翻译的《草叶集》全译本正式出版之前,上海译文出版社将其中最重要的诗篇《我自己的歌》收入“外国诗歌丛书”,先以单行本的形式出版。随后1991年,赵萝蕤译的“网格本”《草叶集》才终于问世。

《草叶集》,赵萝蕤译,上海译文出版社1991年版

如今近30年过去,梳理赵萝蕤之前和之后的各种《草叶集》译本,读者的口碑证明还是赵萝蕤的版本为“最佳”。尽管评判文学作品似乎并无客观标准,但从文本的直观印象上讲,赵萝蕤的译本无论从语言风格还是准确性上都更胜一筹,以《草叶集》开篇的第一首《我歌唱自己》为例,英文原文为:

One's-self I sing, a simple separate person,

Yet utter the word Democratic, the word En-Masse.

Of physiology from top to toe I sing,

Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the Muse, I say

the Form complete is worthier far,

The Female equally with the Male I sing.

Of Life immense in passion, pulse, and power,

Cheerful, for freest action form'd under the laws divine,

The Modern Man I sing.

先看李野光翻译的版本:

我歌唱一个人的自身,一个单一的个别的人,

不过要用民主的这个词、全体这个词的声音。

我歌唱从头到脚的生理学,

我说不单止外貌和脑子,整个形体更值得歌吟,

而且,与男性平等,我也歌唱女性。

我歌唱现代的人,

那情感、意向和能力上的巨大生命,

他愉快,能采取合乎神圣法则的最自由的行动。

再看赵萝蕤的版本:

我歌唱自己,一个单一的、脱离的人,

然而也说出民主这个词,全体这个词。

我从头到脚歌唱生理学,

值得献给诗神的不只是相貌或头脑,我是说整个结构的价值要大得多,

女性和男性我同样歌唱。

歌唱饱含热情、脉搏和力量的广阔生活,

心情愉快,支持那些神圣法则指导下形成的、最自由的行动,

我歌唱现代人。

通过与原文对比不难发现,赵萝蕤译诗的一大特点就是直译原则。本诗的最后一小节,李野光根据全句意思颠倒了诗行的上下次序,没有按照原诗排列将“我歌唱现代人”放至最后一行。而赵萝蕤则严格按照原诗的语言单位进行直译,特别是“歌唱饱含热情、脉搏和力量的广阔生活”一句尤其精彩,相较下,李野光的译法就有些不知所云了。

其次,赵萝蕤在译著中还会添加大量注释,为读者介绍诗歌的创作背景以及费解的难点。仍以上述诗为例,赵萝蕤在标题注释里写道:“这里不是指一般的自我,而是指一个人的特性和内心。”赵萝蕤为了翻译《草叶集》,倾注十几年的光阴,将她所有能找到的相关文献通读一遍,如此才有了书中详实的注释。

陈梦家、赵萝蕤夫妇

最后不得不说,赵萝蕤本人的生命经历也很大程度上影响了她的翻译。赵萝蕤出身名门世家,父亲是基督教神学家赵紫宸,从小接受了优良教育。赵萝蕤的丈夫是著名的“新月派”诗人、古文字学家陈梦家,陈梦家1957年被打成“右派”,“文革”开始后,陈梦家夫妇更是雪上加霜,遭受了残酷的精神虐待和折磨,导致陈梦家决定自杀。赵萝蕤发现了陈梦家第一次的自杀行为,及时阻止抢救,但陈梦家去意已决,还是在1966年第二次自杀离世,此事对赵萝蕤打击极大。经历如此劫难后,她只有隐忍巨大不幸,在晚年全身心地投入《草叶集》的世界,用惠特曼那些强壮的诗句抚慰自己内心的怆痛。

由于是名家名译,赵萝蕤译的“网格本”《草叶集》坊间早已难觅,多年来只能在旧书肆上高价收购,而今后浪出版公司将之再版,不失为功德一件。

《草叶集》,赵萝蕤译,江苏凤凰文艺出版社·后浪,2020年9月版