150年前的蒲安臣使团创造了多个中国“第一”。从中国近代外交的历程着眼,这个使团的多个“第一”实际上也正说明其兼具筚路蓝缕和摸着石头过河的性质。

150年前的蒲安臣使团创造了多个中国“第一”。从中国近代外交的历程着眼,这个使团的多个“第一”实际上也正说明其兼具筚路蓝缕和摸着石头过河的性质。

1868年2月24日(同治七年二月初二),或许是由于下了一天的大雨,故而深夜时分,还有一行人,坐着肩舆,匆匆赶到上海虹口码头,登上了一艘次日中午开往日本的美国明轮船,“哥斯达黎加”号。

这群人之中,既有外国人,也有官绅模样的中国人。十多天后,这个华洋混合的团队又在日本,换乘另一艘更大的美国轮船,名为“中国”号,向茫茫的太平洋驶去,前往当日大多数国人完全陌生的美洲和欧洲。

这个中西合璧的团队,就是赫赫有名的蒲安臣使团,它创造了多个中国“第一”,比如中国人第一次有据可查的环游地球,中国官方代表第一次踏上美洲大陆等等。

不过相较于这些创纪录,更重要的是,从中国近代外交的历程着眼,这个使团具有承前启后的意义,多个“第一”实际上也正说明其兼具筚路蓝缕和摸着石头过河的性质。

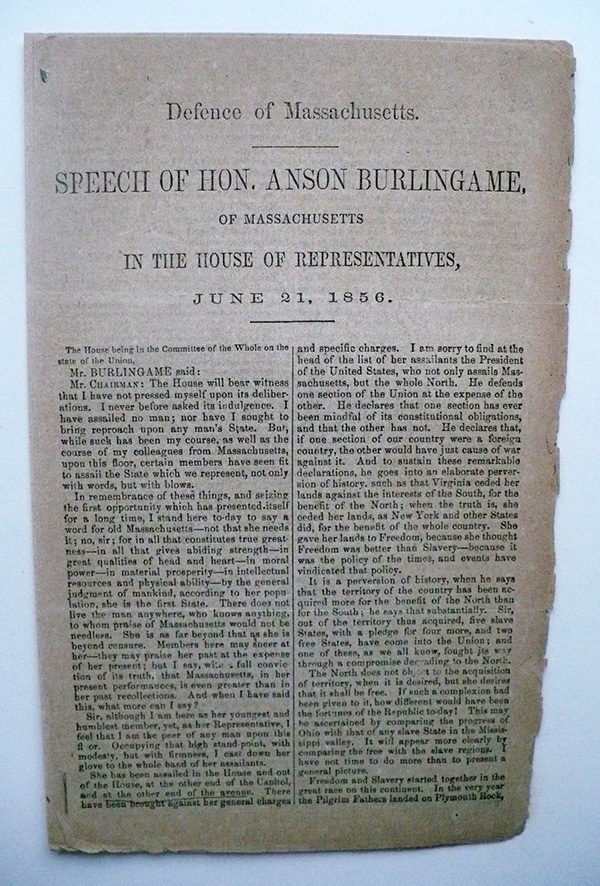

首任美国驻华公使蒲安臣

第二次鸦片战争之后,清廷认识到,中西之间的日常外交接触已经不可避免,负责相关事宜的总理衙门建立了,西方各国的公使们也陆陆续续进入北京,长期驻扎下来。这其中就包括美利坚合众国的公使:蒲安臣。

蒲安臣(Anson Burlingame)1820年出生于美国纽约州,大学毕业后,他成为律师,开始了政治活动,并成为议员。对于美国国内政治而言,蒲安臣较有影响的应该是参与组建了共和党,以及坚定的反奴隶制立场。

正因为此,他与共和党领袖,同持反奴立场的林肯关系密切。在林肯总统的第一个任期刚开始,也恰是清廷无奈允许各国公使来京之时,蒲安臣即被任命为驻华公使。

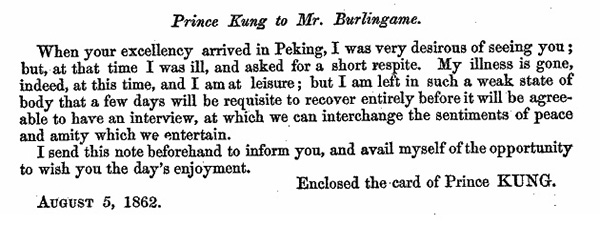

1861年秋冬之际,蒲安臣来到了中国,因忌惮北京的冬天和封冻的航道,所以在上海逗留。次年春天,蒲安臣动身前往北京,7月方才抵达,此时他连正式的办公场所都没有,只能先借住他国公使馆。

8月初,主持朝局和外交事务的恭亲王就送来了请柬,邀请美国公使前往总理衙门一叙。8月20日下午三点,蒲安臣带着随行人员卫三畏(Wells Williams)等人与恭亲王、总署大臣们会面了。

根据事后给国务卿西华德(Seward)的汇报,持续两个小时的谈话还是非常友好和愉快的,或许是因为当日的中美之间,本来就没有太多的矛盾和纠纷,从西华德到蒲安臣,也都比较倾向于较为平等的“合作政策”。

除了礼节性的寒暄和表达善意之外,双方只谈了两件比较糟心的事情,一个是在美的华人待遇,这也是日后相当长时期,中美交涉的主要问题。

另一件就是南方的太平天国,对话中谈到了华尔(General Ward)及其洋枪队,蒲安臣顺势提出了可借此改革军事的建议。

最后蒲安臣向恭亲王赠送了传教士裨治文(Dr. Bridgman)编写的一册美国史,这很可能是《美理哥合省国志略》或者其后续版本,又通过恭亲王向皇帝转赠了宗教书籍,在场的大臣文祥说赠书正是友谊的标志。

好的开端是成功的一半,至1867年底卸任,蒲安臣在华的外交生涯相对顺利,他和总署大臣之间保持着较为友好的关系。甚至在有些时候,他还会帮忙处理一些棘手的外交事务,这都为日后他成为中国外交代表打下了基础。

在宴会上聊出来的使团

蒲安臣成为中国使者的契机比较具有戏剧性,似乎是在觥筹交错间,因一句戏言而决定。据他自己给西华德的信和当时在场的丁韪良(William Martin)回忆,在恭亲王主持的欢送宴会上,双方一边表示着离别的遗憾,一边说到希望蒲安臣卸任回国之后,仍旧可以帮助沟通中西双方,消除误会,解释各种难处等等。这时文祥半开玩笑半认真地说了句:你可以成为中国的正式外交代表。

蒲安臣虽然没有一口答应,但在经过一番考虑之后,还是同意了,他自己的说法是这不仅有益于美国的利益,而且,世界上最古老的大国,要通过世界上最年轻国家的代表作纽带,去亲善西方世界,这是无法拒绝的。

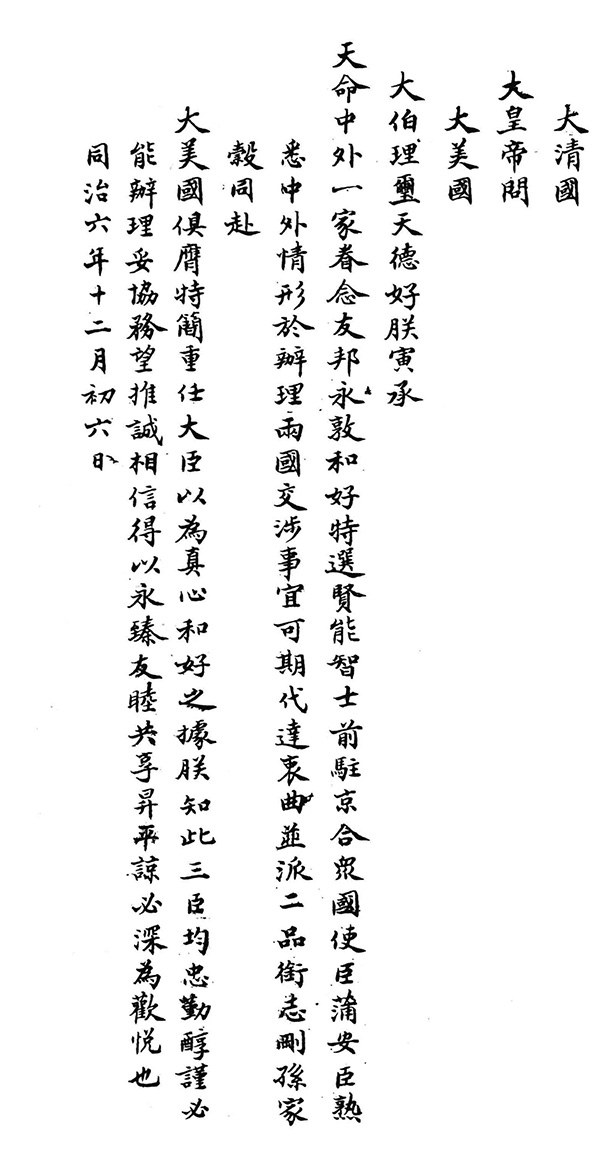

1867年11月21日(同治六年十月二十六日),一道上谕发下:使臣蒲安臣处事和平,洞悉中外大体,著即派往有约各国,充办理各国中外交涉事务大臣。

这道上谕可谓用词含糊,具体前往什么国家,办理何等交涉事务,差使的期限几何,全无着落,哪怕是蒲安臣的身份都不知如何表达,只有遮遮掩掩的“使臣”二字。

四天后,蒲安臣离开北京南下,他前脚刚走,次日,又一道上谕发出,总理衙门的两位章京志刚和孙家榖,才堪出使之任,又因:此次出差事属创始,自应量示优异,志刚、孙家榖均著赏加二品顶戴,孙家榖并赏戴花翎。即派该二员前往有约各国,充办理中外交涉事务大臣,以重委任。

这道上谕的辞气显然明晰壮实多了,毕竟是本国官员,回到了常规的派差轨道上。

其实第一道上谕的确有诸多尴尬之处,除了不好大张旗鼓地宣扬洋钦使的身份,以免遭来非议外,还有就是蒲安臣作为从未生活在君主制统治下的美国人,会如何看待一道中国皇帝的上谕。(名“安臣”,非真安心作臣)

况且接上谕本有一定的礼节仪制,但到了蒲氏这里又不可能一仍其旧,必须有所变通,这些全都是前所未有的新情况。

总之,两道上谕凑出了三位钦使,再加上随员、学生,以及为了安抚两大列强英、法的情绪,且便于与之交涉,专门设的两位协理:英国人柏卓安(John Mcleavy Brown),法国人德善(E.de Champs),使团组成了。

“学习行走”使团:中国近代外交的创例

在这个使团中,一般认为蒲安臣是使团的中心,身份地位也高人一等,所以称这个使团为蒲安臣使团,笔者曾经一直坚持将之称为志刚、孙家榖使团,还为人指摘过,现在却也从俗从简。

蒲安臣作为使团的中心人物没有太大问题,交涉事务主要由其主持,但身份地位上,按照清廷设计使团组成的初衷来看,只是共同办事,并无高下之分。之所以派出三位钦使,并非一正两副,实由于使团的“学习行走”性质。

“学习行走”自然不是指不会走路,蹒跚学步的婴儿,而是清朝行政上的一个专有名词,大抵是署理、实习之意,通常来说是官员在职差上“学习行走”,而此番派出使团本身,就是一种“学习行走”的行为。

总理衙门对于三使齐出,会造成的困扰,有一定的预计,所以在两道上谕发出后十天,专门给各国外交部门和驻华公使去了一道照会。照会一开始就将三位并列,且主动道出了可能造成的困扰:

现在我大皇帝特派前任美国蒲大臣及本衙门之志大臣、孙大臣为中国钦差,前往有约各国,办理中外交涉事务,业经恭录谕旨行知在案。本王大臣恐各国驻京大臣以中国一时同派钦差三人,将来与各国办事,无所适从,今再将其故详细言明,以免疑虑。

此后的照会就是在解释,出现这种情况的原因,首先当然是强调中国与各国言语风俗不同等等困难,表示若非如此,早应派使节前往。其次便是夸奖蒲安臣才德兼备,故受信任而膺此命。之后便提到:

惟中国若无大员前往,则将来仍不能谙习奉使之事,是以复请钦派志大臣、孙大臣一同前往,既彰和好,兼资历练。

当然,如果此行顺利,则此后有先例可循,再派使者就容易操作多了。最后照会把三位的分工阐明:各国有事与蒲安臣商量,志刚、孙家榖更多负责如何向国内行文商议,并再次强调此乃非常之特例:

诚以外国之言语情形,蒲大臣熟悉,其中国之文理事体,志大臣、孙大臣熟悉也,此乃因时制宜,创始办法,并非通行常法。

这份照会已经很清楚地讲明了为何派出三人,及三人之间关系,大抵符合此番遣使的基本情况和用意。

不过,蒲安臣却在此后一直强调自己的地位(first rank)要高过两位中国使节(second rank),并独有特权,这其中究竟是有意为之,还是翻译中出现了问题,篇幅有限,此处就不展开了。

明清体制,常有同堂为官之说,比如一部之尚书、侍郎并无互相统属的关系。(所以今人以部长、副部长解释尚书、侍郎,形似而实际大谬)明白了这一点,大概就能了解蒲、志、孙三人同团为使的性质。

不过,三人同使毕竟有悖近代西方主导的外交惯例,另外,出使所有有约国家,没有出使的时间期限,也没有出使的具体目的,都是“创始办法”、过渡时期的显著表现。

不过“并非通行常法”也不是推说之辞,之后十年郭嵩焘刘锡鸿使团西行,便目的国明确,使期清楚,惟有仍存正副使之说,却也并非华洋三人行,此后,清廷派出的使团,再也没有出现这样的情况了。

(作者系四川师范大学副教授)