我是北京爱太空科技创始人白瑞雪,人类从古至今是如何探索宇宙的,问我吧!

白瑞雪

北京爱太空科技创始人

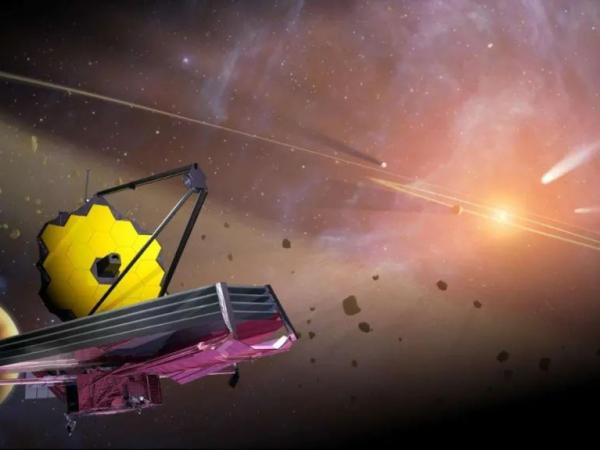

在科技落后的古代古人通过夜观星象去探索宇宙的奥秘,到科技逐渐发展的近代人类通过望远镜去研究天体的运行规律,从古至今人类对浩瀚宇宙的好奇心都从消失过。

但过程也并非一帆风顺。实际上,早在“哥伦比亚”号灾难以前,人类已遭遇到数次航天重大灾难,无数的先驱为了崇高的理想呕心沥血,甚至付出生命。人类为什么要对探索宇宙如此痴迷?在其过程中遇到过哪些障碍与困难?又发生过哪些伟大的事迹?

我是北京爱太空科技创始人白瑞雪,人类从古至今是如何探索宇宙的,问我吧!

但过程也并非一帆风顺。实际上,早在“哥伦比亚”号灾难以前,人类已遭遇到数次航天重大灾难,无数的先驱为了崇高的理想呕心沥血,甚至付出生命。人类为什么要对探索宇宙如此痴迷?在其过程中遇到过哪些障碍与困难?又发生过哪些伟大的事迹?

我是北京爱太空科技创始人白瑞雪,人类从古至今是如何探索宇宙的,问我吧!

题主尚未开始回答提问征集中

暂无内容